En Suecia hay una réplica de Brooklyn pero solo es una fachada. Una mentira honesta y eficaz.

En Florida hay una ciudad real pero con el alma vacía. Tan vacía que todos creímos que era un decorado.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, AstaZero y la ciudad del Show de Truman.

HILO 👇

En Florida hay una ciudad real pero con el alma vacía. Tan vacía que todos creímos que era un decorado.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, AstaZero y la ciudad del Show de Truman.

HILO 👇

(Recomendamos leer el episodio de hoy de #LaBrasaTorrijos acompañado de esta banda sonora)

open.spotify.com/track/5lRT2FSv…

open.spotify.com/track/5lRT2FSv…

A unos 60 kilómetros de la ciudad sueca de Göteborg, girando a la derecha en un pequeño desvío semioculto en la carretera nacional 180 hay una valla.

Está en medio del bosque pero es una valla más o menos normal, con una barrera más o menos normal.

Está en medio del bosque pero es una valla más o menos normal, con una barrera más o menos normal.

Sin embargo, lo que hay al otro lado, no es normal en absoluto.

Al otro lado está Brooklyn, Nueva York.

Al otro lado está Brooklyn, Nueva York.

Tiene los restaurantes, las cafeterías y las tiendas de Brooklyn pero, obviamente, no es Brooklyn.

Es un sucedáneo de Brooklyn compuesto solo por fachadas fotografiadas, impresas en vinilo y colocadas en planchas vacías.

Se llama AstaZero y es un pueblo Potemkin.

Es un sucedáneo de Brooklyn compuesto solo por fachadas fotografiadas, impresas en vinilo y colocadas en planchas vacías.

Se llama AstaZero y es un pueblo Potemkin.

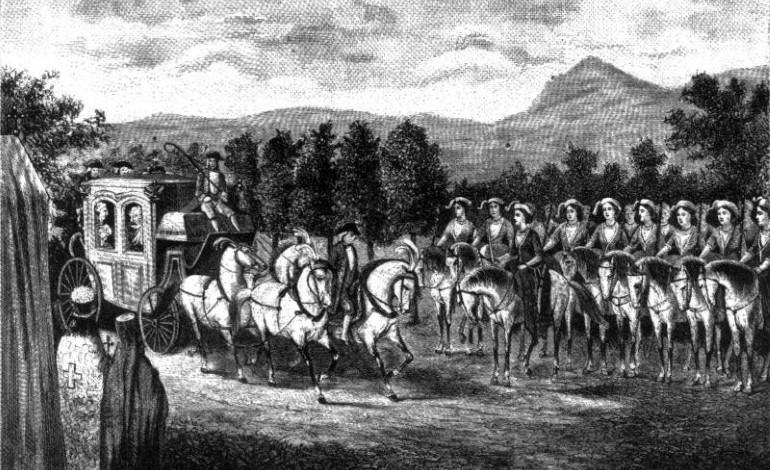

Según la rumorología del siglo XVIII, cuando los rusos conquistaron la península de Crimea, decidieron auspiciar un viaje por los nuevos territorios para la emperatriz Catalina II, la Grande.

El problema es que esos nuevos territorios, si bien eran geoestratégicamente importantes, también eran bastante hueros y despoblados.

Algo poco voluptuoso para presentar a la emperatriz.

Algo poco voluptuoso para presentar a la emperatriz.

En estas apareció Grigory Potemkin, a la sazón amante de Catalina y Comandante en Jefe del Ejército Imperial y decidió que su cari no iba a pasar vergüenza viendo campos vacíos, así que montó una serie de pueblos de quita y pon a orillas del río Dnieper.

Lo pueblos urdidos por Potemkin eran pueblos de madera construidos con casas que eran solo fachada, sin nada dentro.

Solo estaban allí para ser enseñados a Catalina. Cuando Catalina y el séquito se marchaban, el pueblo se desmontaba y se volvía a montar río abajo.

Solo estaban allí para ser enseñados a Catalina. Cuando Catalina y el séquito se marchaban, el pueblo se desmontaba y se volvía a montar río abajo.

En realidad, el ardid era bastante tosco y, a menos que Catalina fuese miope como un piojo, lo más probable es que el tinglado no colase. Por eso, los

historiadores modernos ponen en seria duda esta historia. Y sin embargo, el nombre ha permanecido.

Pueblos Potemkin.

historiadores modernos ponen en seria duda esta historia. Y sin embargo, el nombre ha permanecido.

Pueblos Potemkin.

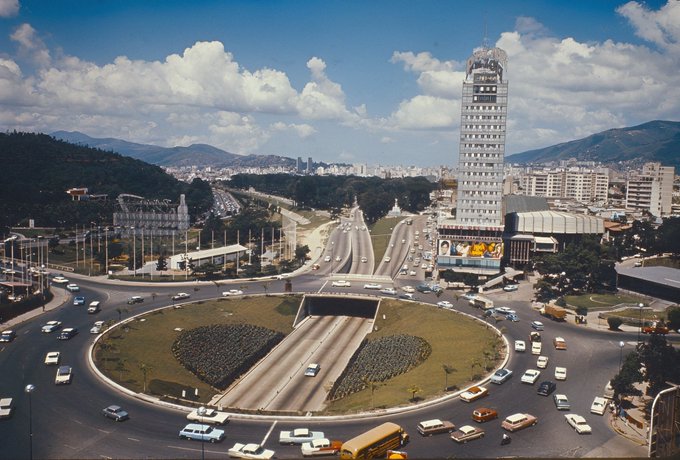

En el mundo hay un huevo de pueblos Potemkin. AstaZero y Carson City están en Suecia y sirven como "ciudades" para pruebas de conducción y seguridad al volante de vehículos de toda condición.

(¿Por qué han decidido que AstaZero se parezca a Brooklyn? Pues sinceramente, es una decisión arbitraria. Podría ser cualquier otra ciudad).

En el desierto de Mojave, el ejército estadounidense tiene montados bastantes pueblos Potemkin que simulan para sus entrenamientos militares.

Lo más peculiar es que esos decorados militares como Junction City intentan simular al máximo posible las condiciones que se van a encontrar los soldados. Incluidas mezquitas de cartón-piedra, cajas que fingen ser aires acondicionados, carteles en árabe y hasta frutas de madera.

Porque, en el fondo, y aunque sea casi de casualidad, el pueblo Potemkin es una de las reflexiones MÁS IMPORTANTES de la arquitectura y, si me apuráis, de la civilización:

¿Qué es una ciudad real? ¿Qué hace que un lugar sea verdadero?

¿Qué es una ciudad real? ¿Qué hace que un lugar sea verdadero?

Los pueblos que hemos visto tienen claro que no son lo que simulan ser. Y sin embargo, cumplen perfectamente el propósito para el que se construyeron. Son decorados porque, en su propio concepto, nacieron como decorados.

Son honestos y, por tanto, son verdaderos.

Son honestos y, por tanto, son verdaderos.

Hay otros pueblos Potemkin que no tienen tan claro lo de su honestidad.

Uno de los ejemplos más conocidos es el del distrito chino de Tiandunheng, junto a Hangzhou. Una réplica posmoderna y trubopropulsada de París.

Con Torre Eiffel y todo.

Uno de los ejemplos más conocidos es el del distrito chino de Tiandunheng, junto a Hangzhou. Una réplica posmoderna y trubopropulsada de París.

Con Torre Eiffel y todo.

Con sus fachadas parisinas y mansardas parisinas y fuentes parisinas totalmente fuera de escala, Tianducheng es un lugar muy inquietante, pero no está vacío. Allí viven unas 30.000 personas.

Esas fachadas no son cáscaras huecas, así que Tianducheng no es un decorado.

Y sin embargo, ES un decorado.

Y sin embargo, ES un decorado.

Es un decorado porque una ciudad no son solo sus fachadas. Porque una ciudad NO puede ser una colección de postales de un lugar al que no pertenece, en el que no ha crecido y que, en realidad, no tiene nada que ver.

Una ciudad no es una imitación de otra ciudad.

Una ciudad no es una imitación de otra ciudad.

Pero hay un caso incluso más extremo.

Una ciudad que no imita a otra, sino que imita a una ciudad imposible.

Bienvenidos a Seaside, Florida.

Una ciudad que no imita a otra, sino que imita a una ciudad imposible.

Bienvenidos a Seaside, Florida.

Cuando, en 1998, Andrew Niccol y la Paramount le encargaron al diseñador de producción Dennis Gassner que, efectivamente, diseñase la ciudad falsa de Seahaven donde vivía Truman Burbank, Gassner decidió que no iba a diseñar nada.

Filmarían en la perfecta ciudad falsa: Seaside.

Filmarían en la perfecta ciudad falsa: Seaside.

Fundada en 1981 y con Población 1.228 habitantes (incluyendo gatos y perros), Seaside es el epítome de lo que se llamó "Nuevo Urbanismo americano".

Este nuevo urbanismo no dejaba de ser una traslación física de la ensoñación de la ciudad perfecta. Casas "bonitas", calles "bonitas", paseos "bonitos". Todo perfectamente uniforme. Todo perfectamente controlado.

Los colores perfectos. Las flores perfectas. Todo perfecto.

Los colores perfectos. Las flores perfectas. Todo perfecto.

(Todo.

O no).

O no).

O no. Porque para que esas casas fuesen tan perfectas en esas calles tan perfectas había un sencillo peaje que pagar.

Eran carísimas.

Y son carísimas. El precio medio de una vivienda en Seaside ronda los 2,5 millones de dólares.

También la de Truman (que existe de verdad).

Eran carísimas.

Y son carísimas. El precio medio de una vivienda en Seaside ronda los 2,5 millones de dólares.

También la de Truman (que existe de verdad).

Porque, en realidad, estos planes urbanísticos acababan siendo un lavado moral y arquitectónico del clásico suburbio de clase media–alta norteamericana.

Como todas las casas son iguales y las avenidas idénticas, se tiende a una uniformidad también interna porque nadie va a querer que su vecino sea diferente a él.

O sea, gente con pasta que quiere que sus vecinos sea gente con pasta.

O sea, gente con pasta que quiere que sus vecinos sea gente con pasta.

Por eso, esa ilusión de uniforme y adinerada perfección convenció a Dennis Gassner para localizar The Truman Show.

Porque era, en efecto, una ilusión. Una ciudad que está vacía la mayor parte del año y a la que casi nadie puede llegar.

Y de la que muy pocos quieren salir.

Porque era, en efecto, una ilusión. Una ciudad que está vacía la mayor parte del año y a la que casi nadie puede llegar.

Y de la que muy pocos quieren salir.

Y con estas cuatro imágenes que resumen muy bien el episodio de hoy, vamos a despedirnos de AstaZero, de Catalina II, de Truman Burbank, de Seaside y de #LaBrasaTorrijos de esta semana.

Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o apuntadme a un reality show!

Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o apuntadme a un reality show!

Si os gustan las historias como esta y queréis leerlas contadas como nunca las he contado, Territorios Improbables es el libro de #LaBrasaTorrijos y YA ESTÁ EN PREVENTA.

Se puede reservar aquí:

es.bookshop.org/a/8259/9788417…

Aquí: amzn.to/3gror6z

O en la librería que os guste.

Se puede reservar aquí:

es.bookshop.org/a/8259/9788417…

Aquí: amzn.to/3gror6z

O en la librería que os guste.

Y para saber un poco más de #TerritoriosImprobables, podéis leer este pequeño hilo:

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1395087905438191618

Si de verdad os gusta #LaBrasaTorrijos y os hace feliz cada semana durante un ratito, podéis apoyar el proyecto en el patreon: patreon.com/pedrotorrijos

O también podéis hacer una aportación puntual en este enlace TAN fácil: paypal.me/pedrotorrijos

(Es la hora de pasar la gorra!)

O también podéis hacer una aportación puntual en este enlace TAN fácil: paypal.me/pedrotorrijos

(Es la hora de pasar la gorra!)

Nos vemos en un nuevo capítulo el próximo jueves a la misma hora.

Si os habéis quedado con ganas de viajar a más territorios improbables, todos los episodios de #LaBrasaTorrijos están archivados en mi tuit fijado, que es este hilo de hilos de hilos:

Si os habéis quedado con ganas de viajar a más territorios improbables, todos los episodios de #LaBrasaTorrijos están archivados en mi tuit fijado, que es este hilo de hilos de hilos:

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1336747158423408645

Las imágenes del capítulo de hoy son de:

Paramount Pictures, Clifford Atiyeh, astazero, François Prost, Zacharie Gaudrillot-Roy, MXNAL, easuviajar, Jakesilbi4, seasidefl [dot] dom, Getty, Ashley Brooks y Steven Brooke Studios.

Paramount Pictures, Clifford Atiyeh, astazero, François Prost, Zacharie Gaudrillot-Roy, MXNAL, easuviajar, Jakesilbi4, seasidefl [dot] dom, Getty, Ashley Brooks y Steven Brooke Studios.

#LaBrasaTorrijos se escribe en directo todos los jueves desde el soleado barrio de Villaverde.

(Fin del HILO 🎭📽️🎞️🚗🏠🏡🏡💵🇸🇪🇨🇳🇺🇸)

(Fin del HILO 🎭📽️🎞️🚗🏠🏡🏡💵🇸🇪🇨🇳🇺🇸)

(Y en episodio de la semana vamos a conocer unas arquitecturas que NUNCA se pensaron para el ser humano, y ni falta que les hace).

Pero esta semana HAY UNA SORPRESA. El próximo domingo, a las 18:00h, voy a estar en la cuenta de @WortenES para contar la increíble historia del pueblo construido sobre un infierno que lleva 60 años ardiendo ininterrumpidamente (y que inspiró a Silent Hill).

⚡️Os va a molar ⚡️

⚡️Os va a molar ⚡️

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh