Hace casi cien años hubo en Francia un edificio que medía 40 metros de largo, pesaba 100 toneladas y GIRABA a 12 metros de altura para orientarse hacia el sol.

Y no era un atracción de feria, era un HOSPITAL.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, el Sanatorio del doctor Saidman.

HILO 👇

Y no era un atracción de feria, era un HOSPITAL.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, el Sanatorio del doctor Saidman.

HILO 👇

Estos meses de pandemia (que parece que ya remite) nos han dejado unas cuantas propuestas arquitectónicas y urbanísticas un poco chiripitifláuticas florecidas como respuesta al abrasador sol de los confinamientos.

Ya sabéis: huidas al pueblo, huidas al campo, romantizaciones diversas de la España vaciada, lamentos por haber cerrado la terraza con carpintería de aluminio, balcones de quita y pon con escaso respeto por las normativas estructurales...

...piscinas en otros balcones con aún más escaso respeto por la integridad física de propietarios y viandantes...

...y, en general, un buen montón más de proyectos, empeños y sugerencias que han "aprovechado" una enfermedad global y han ido desde lo más razonable a lo decididamente absurdo.

Lo de que la arquitectura sirva para combatir (a su manera) una enfermedad no es nada nuevo. Los preceptos de la arquitectura moderna buscan, sobre todo, de una mejora en las condiciones de salubridad de las viviendas de TODAS las personas.

De hecho, uno de los edificios fundacionales de la arquitectura moderna es el sanatorio antituberculoso de Paimio, obra de Alvar Aalto de 1929, que ya entendía perfectamente que una buena ventilación era elemento esencial en el tratamiento de enfermedades respiratorias.

Treinta y cinco años después, Louis I. Kahn terminaba en La Jolla, California, una joya de madera y hormigón llamada Instituto Salk y que rendía honor tanto al inventor de la vacuna contra la polio como, y sobre todo, al inmarcesible sol de poniente en el Pacífico.

Tanto el sanatorio de Paimio como el Instituto Salk son dos edificios son preciosos, auténticas obras maestras, referencias en la historia de la arquitectura y monumentos a la comprensión de lo que necesita el ser humano para ser feliz.

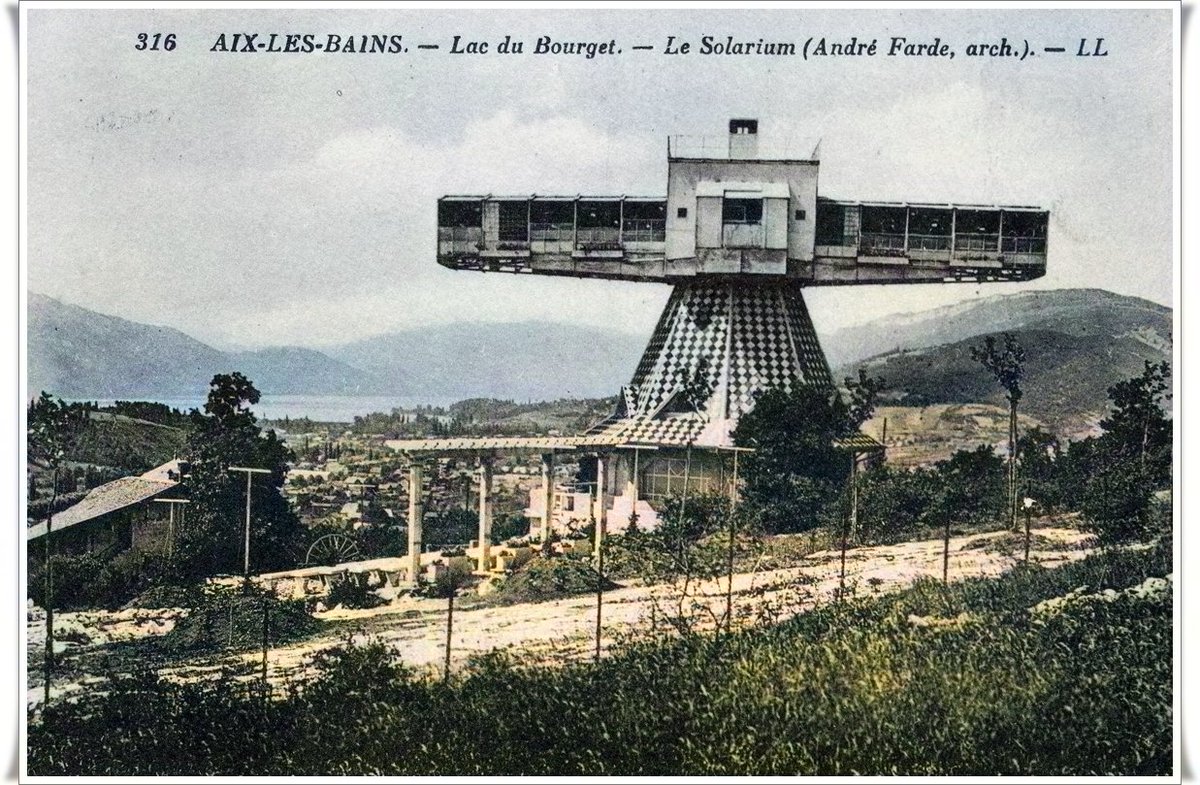

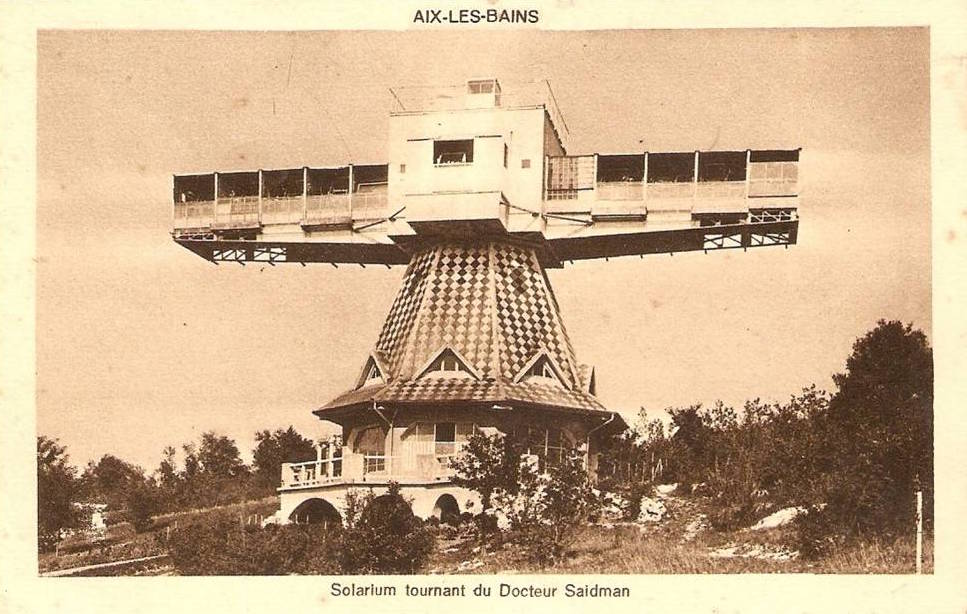

A principios de los años 30, en la localidad francesa de Aix-les Bains hubo un edificio que aunó estos dos posicionamientos respecto a las enfermedades infecciosas.

Pero no lo hizo de manera más o menos sutil.

Pero no lo hizo de manera más o menos sutil.

No se trataba de que estuviese bien orientado al soleamiento preponderante en la Saboya alpina y sus habitaciones contasen con un buen sistema de huecos cruzados para facilitar la ventilación, no. El cacharro giraba sobre su eje siguiendo el movimiento del sol.

Sí, en serio.

Sí, en serio.

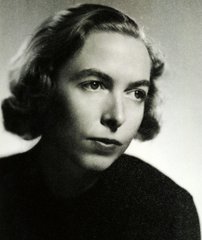

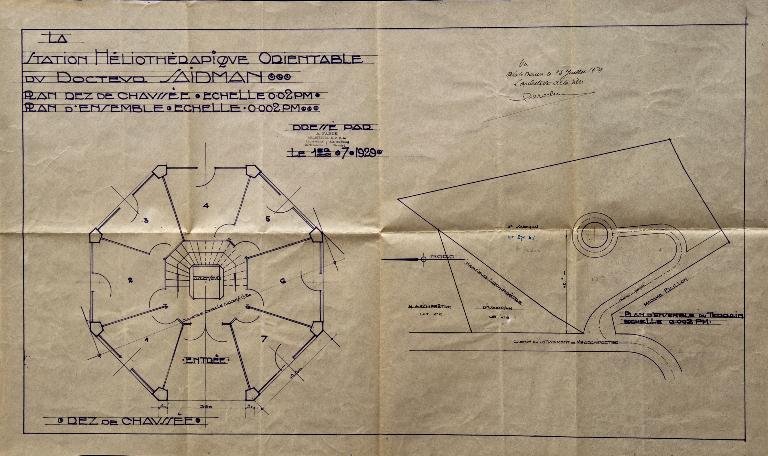

La cosa comienza en 1921, cuando el radiólogo Jean Saidman llegó a Francia de su Rumanía natal y defendió en su tesis doctoral el uso masivo de la actinoterapia, es decir, el tratamiento médico basado en la radiación.

Este señor.

Este señor.

No se trataba de convertir a los pacientes en El Increíble Hulk, es que el doctor Saidman era un fervoroso creyente en las bondades de la radiación ultravioleta como arma para curar la tuberculosis y el raquitismo; enfermedades muy extendidas en aquel tiempo.

(También le molaba el tratamiento con rayos X, infrarrojos y ondas de radio, pero eso lo vamos a dejar para otro episodio).

El caso es que en esa misma tesis doctoral, Saidman defendía que la mejor fuente de rayos UVA era el sol y, por tanto, concibió la solución definitiva para alcanzar sus propósitos: el solárium giratorio.

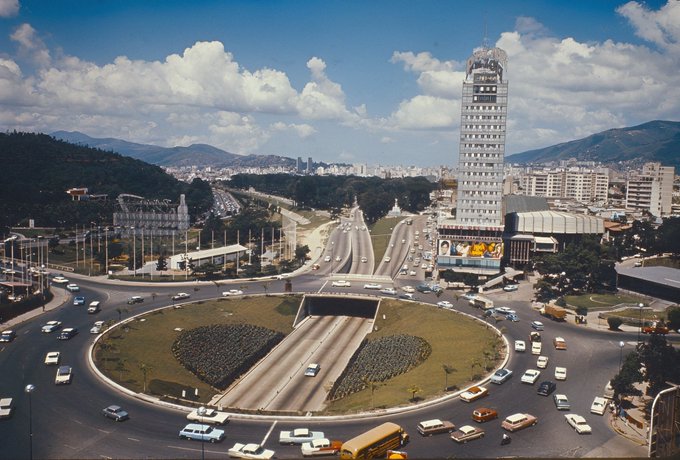

Aprovechando que Aix-les-Bains ya era una localidad bien conocida por sus aguas termales y allí viajaban muchas personas acaudaladas para que las tratasen de sus reumas y sus artrosis, el doctor decidió que era el lugar perfecto para llevar a cabo su sueño.

Contactó con el arquitecto André Farde y, gracias a la financiación de unos cuantos inversores locales también acaudalados, a mediados de los años 30 inauguró su «Estación orientable para helioterapia».

Todo el mundo lo conocería como el Sanatorio Giratorio del doctor Saidman.

Todo el mundo lo conocería como el Sanatorio Giratorio del doctor Saidman.

El edificio se componía de una base octogonal que contenía los consultorios médicos, la sala de Rayos X y la estructura general...

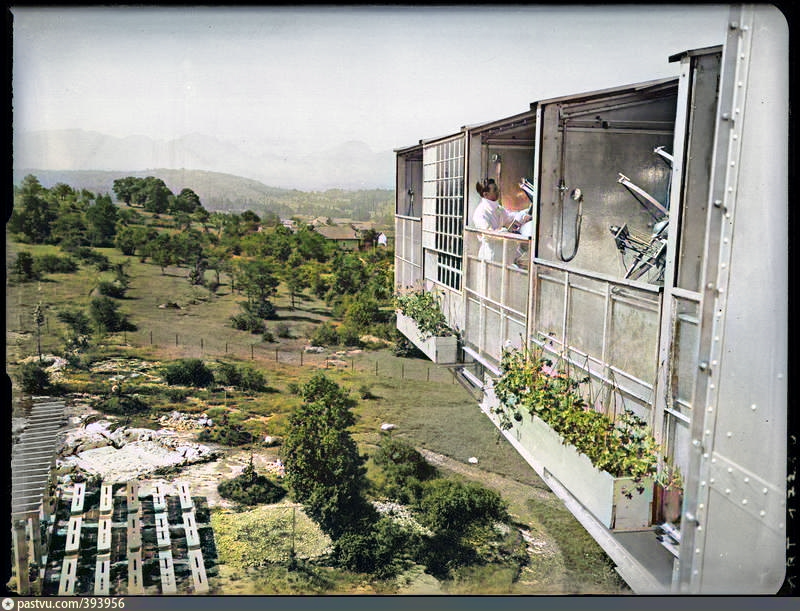

...y sobre esa base se levantaba un mástil giratorio de unos doce metros de altura que sujetaba el verdadero corazón del edificio: la plataforma móvil. Una crujía de 40 metros de largo por 6 de ancho y 4.5 de alto y 100 toneladas de peso.

La plataforma giraba siguiendo el movimiento del sol mediante un sistema motorizado de raíles.

Allí se ubicaban las salas de tratamiento, de tal manera que los pacientes estuviesen PERMANENTEMENTE enfrentados a los rayos ultravioleta.

Allí se ubicaban las salas de tratamiento, de tal manera que los pacientes estuviesen PERMANENTEMENTE enfrentados a los rayos ultravioleta.

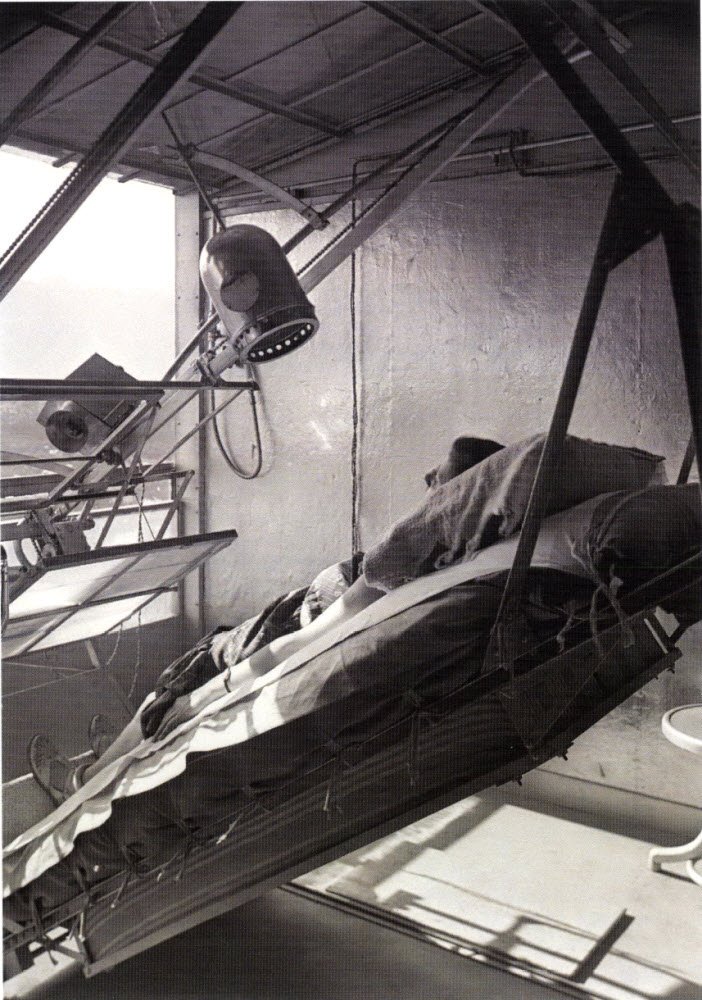

Por si estar tanto tiempo recibiendo radiación no fuese suficiente, las salas se habían equipado con lámparas UVA y camas basculantes preparadas para una orientación óptima hacia el sol. Y si el sol no era demasiado radiante, los rayos se concentraban mediante lentes de aumento.

Y si el día había amanecido nublado, se encendían las lámparas.

Que no se escapase ni una sola posibilidad de contraer cáncer de piel, claro que sí.

Que no se escapase ni una sola posibilidad de contraer cáncer de piel, claro que sí.

Lo cierto es que, en esa época, aún no estaba totalmente documentada la relación entre el melanoma y la exposición solar, así que el hospital giratorio del doctor Saidman fue un éxito total. Su silueta aparecía en carteles publicitarios y en postales turísticas de Aix-les-Bains.

De hecho, fue replicado en construcciones similares en puntos dispares del globo, como la localidad también francesa de Vallauris o la alejada ciudad india de Jamnagar.

Este es el de Jamnagar, algo más bajito.

Este es el de Jamnagar, algo más bajito.

Tanto fue así que el doctor Saidman siempre albergó el deseo de plantar una pequeña ciudad conformada a base de edificios giratorios que curasen los males mediante la exposición solar.

Una especie de girasoles gigantes de acero y madera floreciendo por la campiña alpina...

Una especie de girasoles gigantes de acero y madera floreciendo por la campiña alpina...

Desafortunadamente para los amantes de los Territorios Improbables (tm), Hitler y la 2ª Guerra Mundial tenían otros planes.

Tanto el sanatorio de Aix-les-Bains como el de Vallauris fueron destruidos y, aunque el de Jamnagar sigue en pie, ya ni gira ni funciona como hospital.

Tanto el sanatorio de Aix-les-Bains como el de Vallauris fueron destruidos y, aunque el de Jamnagar sigue en pie, ya ni gira ni funciona como hospital.

Siendo sinceros, ahora tampoco tendría sentido un edificio giratorio.

Ya sabemos por Calatrava que los edificios con partes móviles no suelen funcionar muy bien y, por otro lado, también sabemos que el sol es bueno, pero tampoco hay que perseguirlo.

Ya sabemos por Calatrava que los edificios con partes móviles no suelen funcionar muy bien y, por otro lado, también sabemos que el sol es bueno, pero tampoco hay que perseguirlo.

Al fin y al cabo, no molaría nada ir a curarse de una pulmonía y terminar con un melanoma.

Así que mi consejo es que os echéis siempre crema solar, aunque el edificio en el que viváis no dé vueltas como un tiovivo.

Así que mi consejo es que os echéis siempre crema solar, aunque el edificio en el que viváis no dé vueltas como un tiovivo.

Y con estas cuatro imágenes que resumen muy bien el hilo de hoy, vamos a despedirnos del Doctor Saidman, de la Saboya alpina, de Aix-les-Bains, del cáncer de piel y de #LaBrasaTorrijos de esta semana.

Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o compradme un autobronceador!

Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o compradme un autobronceador!

Si os gustan las historias como esta y queréis leerlas contadas como nunca las he contado, TERRITORIOS IMPROBABLES es el libro de #LaBrasaTorrijos.

Lo podéis pedir en la librería que más os guste y también en TODOS los sitios online de este link: tap.bio/pedrotorrijos

Lo podéis pedir en la librería que más os guste y también en TODOS los sitios online de este link: tap.bio/pedrotorrijos

Y para quienes os gusta #LaBrasaTorrijos y os hace feliz un ratito cada semana, podéis apoyar el proyecto en el patreon: patreon.com/pedrotorrijos

O también podéis hacer una aportación puntual en este enlace TAN fácil: paypal.me/pedrotorrijos

(Es la hora de pasar la gorra!)

O también podéis hacer una aportación puntual en este enlace TAN fácil: paypal.me/pedrotorrijos

(Es la hora de pasar la gorra!)

Nos vemos en un nuevo capítulo el próximo jueves a la misma hora.

Si os habéis quedado con ganas de viajar a más territorios improbables, todos los episodios de #LaBrasaTorrijos están archivados en este hilo de hilos de hilos:

Si os habéis quedado con ganas de viajar a más territorios improbables, todos los episodios de #LaBrasaTorrijos están archivados en este hilo de hilos de hilos:

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1336747158423408645

Las imágenes del capítulo de hoy son de:

Arnout Fonck, Luis Quintano, Sameer Mundkur, André Kertész, el instituto de poliradioterapia de Rajit y la inmensa mayoría que son de autor o autora desconocidos.

Arnout Fonck, Luis Quintano, Sameer Mundkur, André Kertész, el instituto de poliradioterapia de Rajit y la inmensa mayoría que son de autor o autora desconocidos.

#LaBrasaTorrijos se escribe en directo todos los jueves desde el soleado barrio de Villaverde.

(Fin del HILO 🏥🌞🌞🌞🔃🔃)

(Fin del HILO 🏥🌞🌞🌞🔃🔃)

(Y en el episodio de la próxima semana vamos a viajar a México a conocer la historia de un señor muy mayor que construyó una casa de colores)

¡Y este domingo, de 12:00 a 14:00, vuelvo a la Feria del Libro de Madrid a firmar!

⚡Apuntáos las fechas y venid a verme, que somos gente guay.

⚡Apuntáos las fechas y venid a verme, que somos gente guay.

(Y si queréis, también podéis venir a mi Instagram, que cuento cosas...de otra manera: instagram.com/p/CTzrNPgrg3E/)

(Por razones que no vienen al caso, he tenido que reescribir todo el hilo de ayer. Hacedme unos RETUITS, colegas)

(A ver, que lo que ha pasado es que he borrado el primer tuit del hilo sin querer porque soy un manazas 👌

En fin, señor Tuiter, necesitamos una papelera de reciclaje y poder añadir tuits a los hilos POR ARRIBA)

En fin, señor Tuiter, necesitamos una papelera de reciclaje y poder añadir tuits a los hilos POR ARRIBA)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh