Hubo un hombre que construyó casas de cien colores, una iglesia donde Dios era sombra y la cuadra más bella del mundo.

Porque entendió que el México moderno tenía que ser distinto a todos los demás.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, Luis Barragán y la alberca del tiempo.

HILO 👇

Porque entendió que el México moderno tenía que ser distinto a todos los demás.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, Luis Barragán y la alberca del tiempo.

HILO 👇

(Se recomienda la lectura del episodio de hoy con la siguiente banda sonora)

open.spotify.com/track/0NXam9VF…

open.spotify.com/track/0NXam9VF…

En mayo de 1976, Francisco Gilardi se acercó a la casa-estudio de Luis Barragán para pedirle que le construyera su casa.

Barragán tenía ya 74 años y comenzaba a notar unos temblores no deseados en su mano derecha, pero aceptó el encargo. Por supuesto que aceptó el encargo.

Barragán tenía ya 74 años y comenzaba a notar unos temblores no deseados en su mano derecha, pero aceptó el encargo. Por supuesto que aceptó el encargo.

Aunque se veía con fuerza y ánimo, el maestro ya intuía que esa obra sería de las últimas.

Así que pensó que, quizá, solo quizá, podría lograr aquello que siempre había buscado en su arquitectura: hablarle al tiempo.

Así que pensó que, quizá, solo quizá, podría lograr aquello que siempre había buscado en su arquitectura: hablarle al tiempo.

(El tiempo).

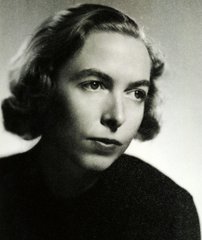

Luis Ramiro Barragán Morfín nació en Guadalajara, en 1902. Su familia era fervientemente católica y también era acaudalada. Poseía haciendas y campos por todo el estado de Jalisco.

Estas tres condiciones conformarían el futuro del niño Luis.

Dinero, campos y Dios.

Estas tres condiciones conformarían el futuro del niño Luis.

Dinero, campos y Dios.

Dinero porque, en esa época, era muy difícil estudiar una carrera (y ser arquitecto), si no pertenecías a una familia de posibles.

Barragán estudió Ingeniería Civil siguiendo, además, varios estudios optativos que le permitiesen obtener el título de arquitecto.

Barragán estudió Ingeniería Civil siguiendo, además, varios estudios optativos que le permitiesen obtener el título de arquitecto.

Aunque finalmente no llegó a obtener el título de arquitecto, comenzó a trabajar como tal en 1927 en remodelaciones de viviendas. Obras delicadas pero sin demasiada enjundia.

Buscaba algo más.

Buscaba algo más.

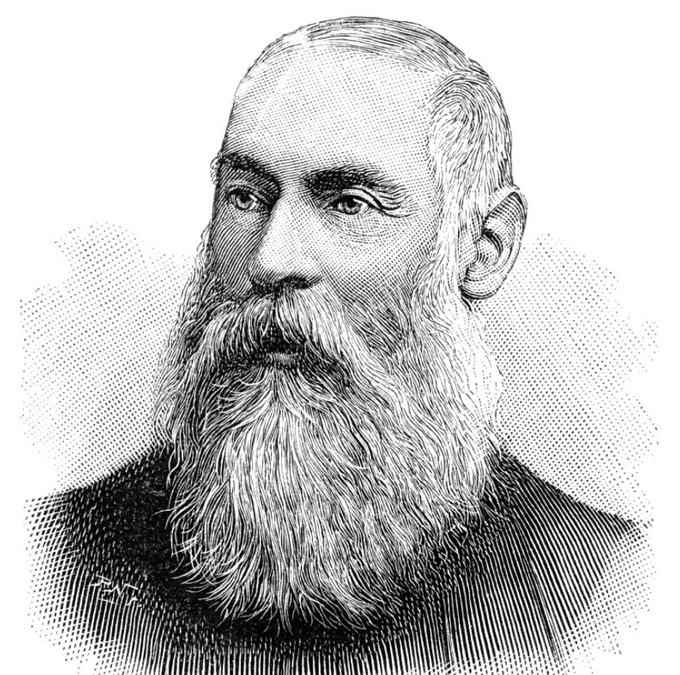

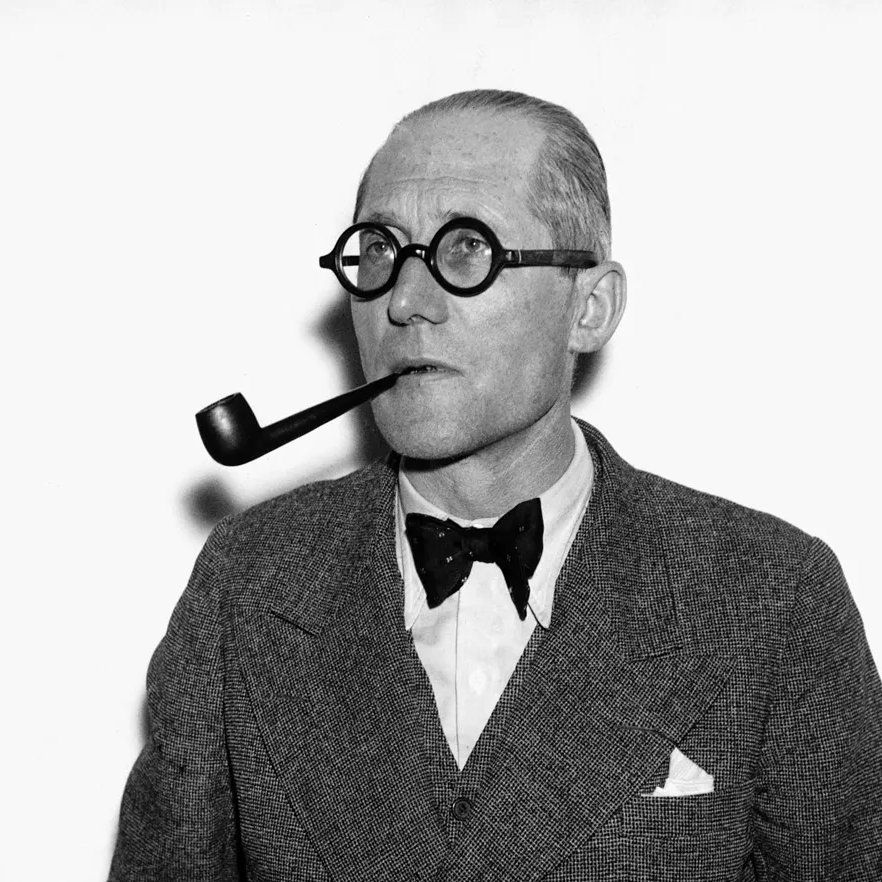

En 1931 viajó a París y conoció a LeCorbusier. Allí aprendió en sus conferencias y entendió que el camino de la arquitectura solo podía ser el de la arquitectura moderna.

Sin embargo, no estaba de acuerdo en todo lo que dijo El Corbu. Barragán no compartía eso de que "la vivienda era una máquina de habitar".

Para él, la casa era una máquina de emocionar.

Y aunque la modernidad era el único camino, la emoción nacía del pasado. De la memoria.

Para él, la casa era una máquina de emocionar.

Y aunque la modernidad era el único camino, la emoción nacía del pasado. De la memoria.

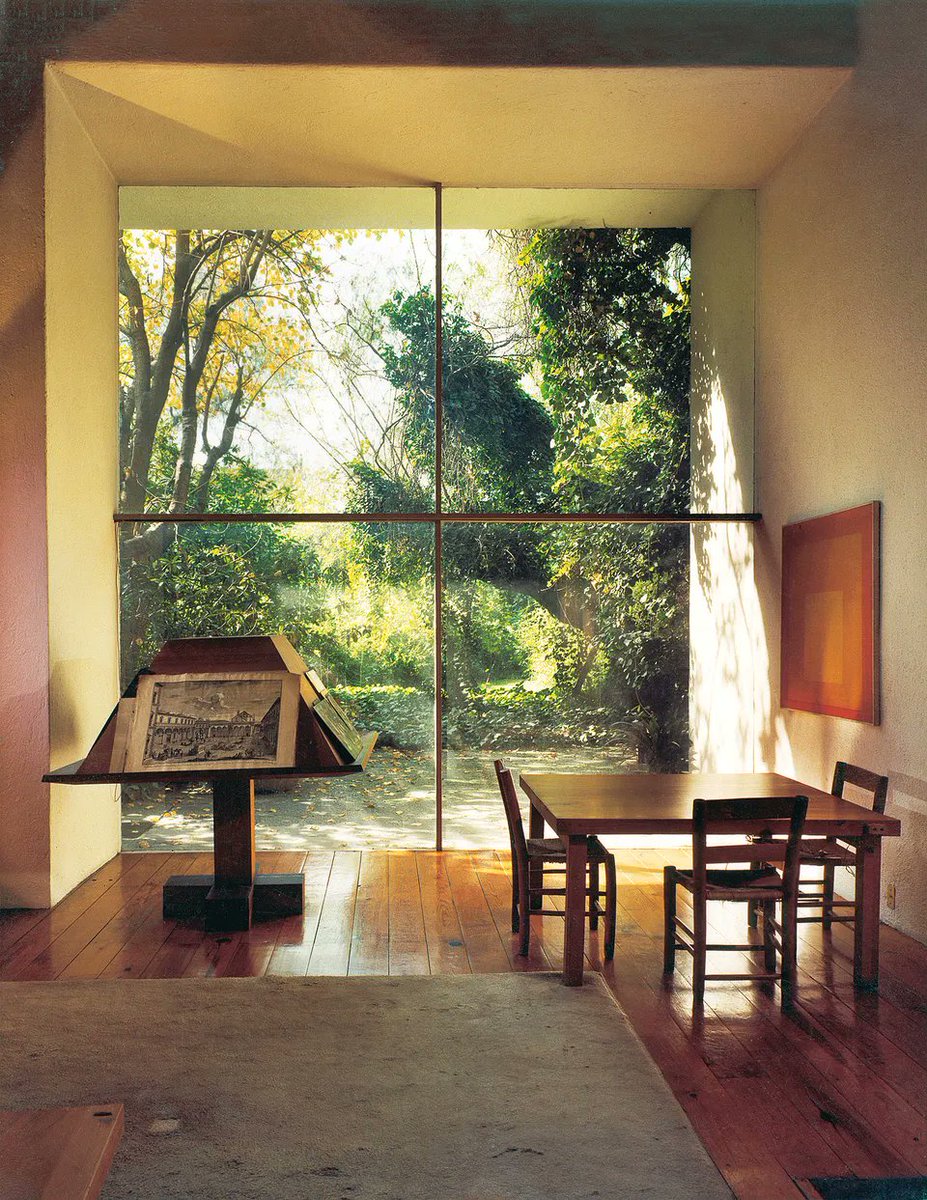

En la arquitectura de Luis Barragán, el espacio fluye y se manipula en la mejor modernidad, pero también entiende que la textura, la luz y el color pertenecen a un lugar muy concreto del mundo: México.

Por eso, su casa-estudio es pura modernidad y, a la vez, es puro México.

Por eso, su casa-estudio es pura modernidad y, a la vez, es puro México.

Porque esa infancia en campos y haciendas hizo que Barragán siempre entendiera el espacio desde lo natural.

Por eso, cuando a mediados de los 40 no recibía encargos, decidió encargárselos él mismo.

Por eso, cuando a mediados de los 40 no recibía encargos, decidió encargárselos él mismo.

Compró unos terrenos en el barrio de San Ángel, en el DF y realizó todo el planeamiento y las particiones parcelarias.

Y también todo el proyecto paisajista.

Lo llamó "Jardines del Pedregal" y es una obra maestra del land-art cuando nadie usaba la palabra land-art.

Y también todo el proyecto paisajista.

Lo llamó "Jardines del Pedregal" y es una obra maestra del land-art cuando nadie usaba la palabra land-art.

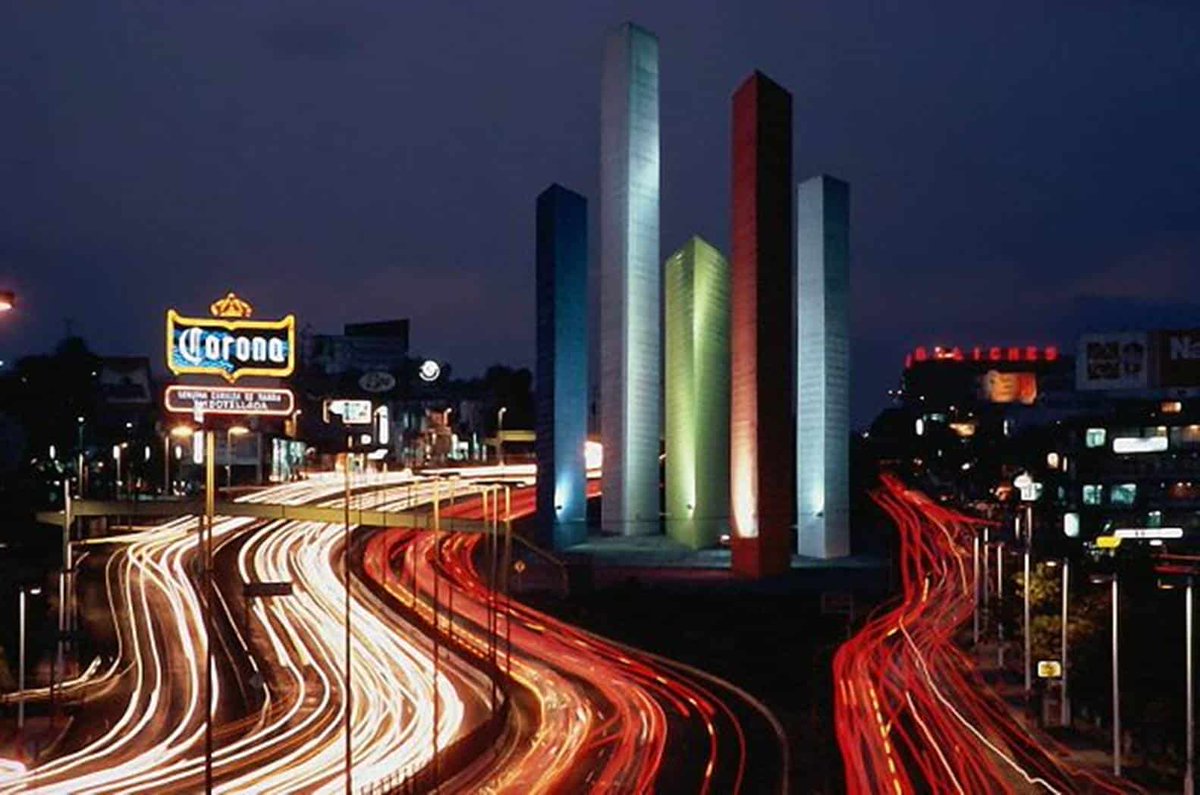

También son land-art (aunque nadie lo llamase así) las Torres de Ciudad Satélite, hechas en colaboración con el escultor Mathias Goeritz y que son la demostración de que las autopistas también pueden ser bellísimas.

Como los Jardines del Pedregal funcionaron bien, a principios de los 60, Barragán volvió a comprar unos terrenos y a desarrollar su planeamiento urbanístico. A la postre, serían el lugar que la haría famoso en le mundo de la arquitectura.

Se llamó "Las Arboledas".

Se llamó "Las Arboledas".

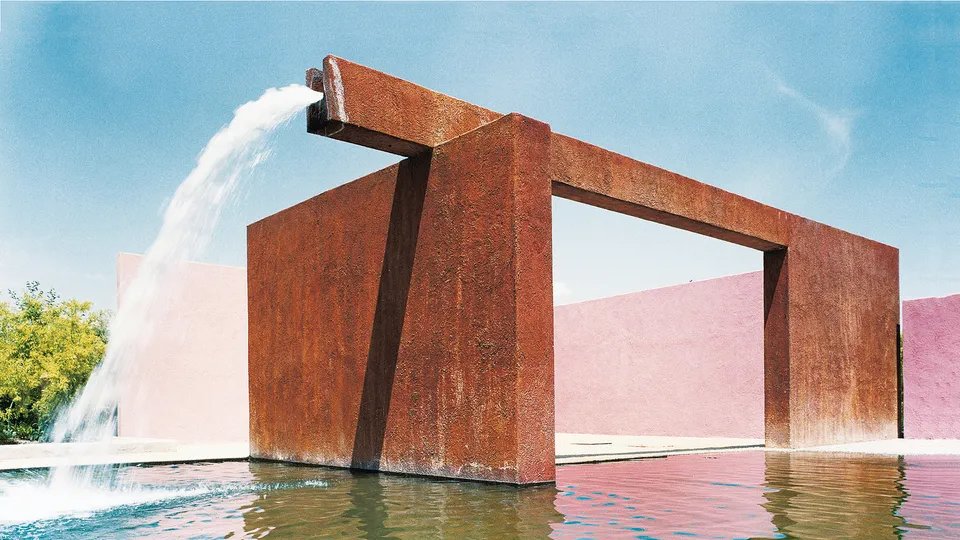

En Las Arboledas, aparte de particiones y parcelaciones para casas y edificios, Barragán construyó la casa y los establos Egerstrom y la Cuadra San Cristobal.

No sé como será el paraíso ni si existe, pero a mí me gusta pensar que se parecerá a este lugar.

No sé como será el paraíso ni si existe, pero a mí me gusta pensar que se parecerá a este lugar.

A un lugar donde los caballos beben en una alberca sin borde junto a una pared blanca en dirección a un manantial de azul imposible.

Pero Barragán sí creía en el paraíso. El Paraíso.

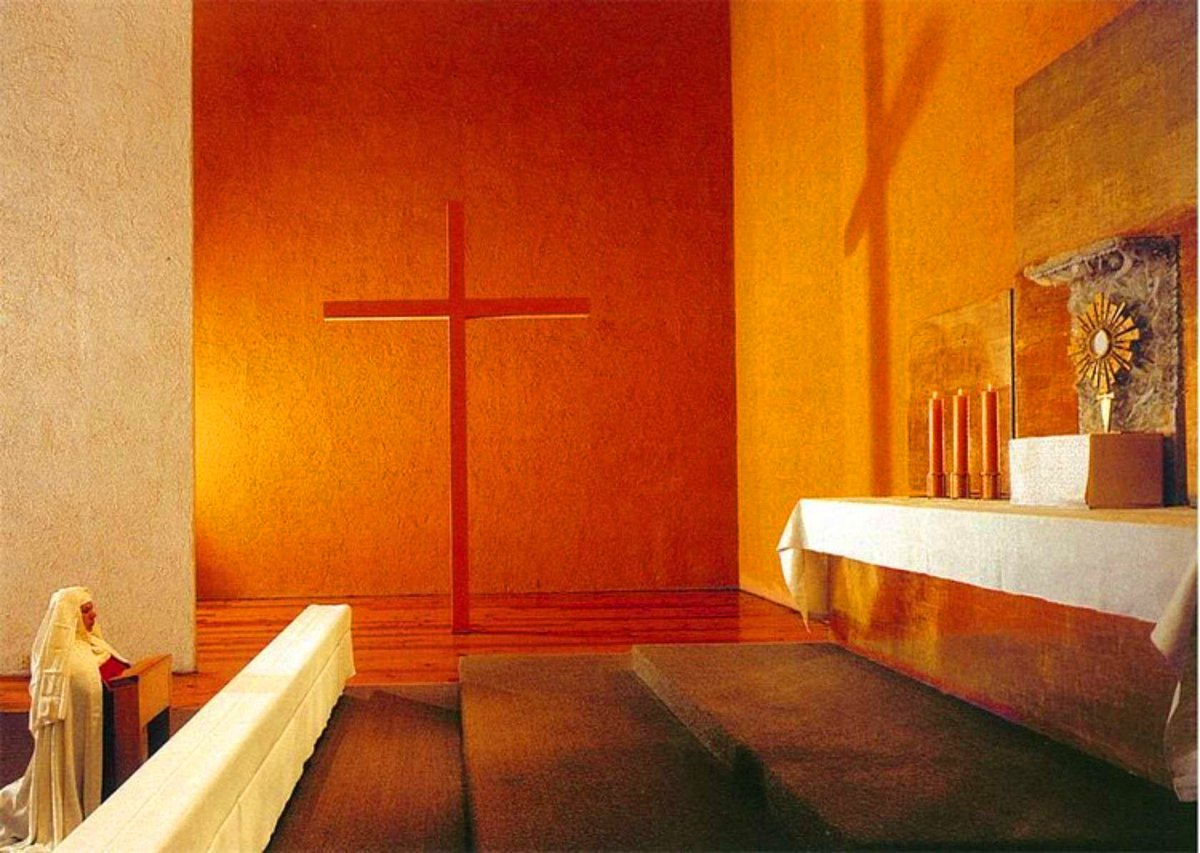

Era católico ferviente y, en 1955, llevó a cabo la remodelación de la Capilla de las Capuchinas de Tlalpán.

Pagó la obra de su bolsillo.

Era católico ferviente y, en 1955, llevó a cabo la remodelación de la Capilla de las Capuchinas de Tlalpán.

Pagó la obra de su bolsillo.

En la capilla de las Capuchinas, hizo algo casi anatémico y a la profundamente espiritual: ocultó la cruz.

Dios no estaba realmente a la vista, pero su sombra proyectada existe siempre.

Dios no estaba realmente a la vista, pero su sombra proyectada existe siempre.

(Y la sombra de la cruz se mueve según avanza el sol. Según avanza el día.

Según avanza el tiempo).

Según avanza el tiempo).

Luis Barragán tenía 76 años cuando Francisco Gilardi le encargó su casa en Tacubaya.

Pese a que comenzaba a desarrollar la enfermedad de Parkinson, aceptó el encargo.

Pese a que comenzaba a desarrollar la enfermedad de Parkinson, aceptó el encargo.

Gilardi disponía de un pequeño solar bastante pequeño, apenas 10x36 metros y entre medianeras. Además, había un requisito innegociable: se debía respetar una preciosa jacaranda morada que crecía en su interior.

Barragán tenía 76 años y por supuesto que aceptó el encargo.

Barragán tenía 76 años y por supuesto que aceptó el encargo.

Al contrario que en su propia Casa-Estudio, el exterior de la Gilardi sí anticipa algo de lo que va a suceder dentro...

Porque lo que sucede dentro es una sucesión de espacios, de volúmenes de agua, de patios, de pasos, pasillos, colores y luz.

Y luz.

Y luz.

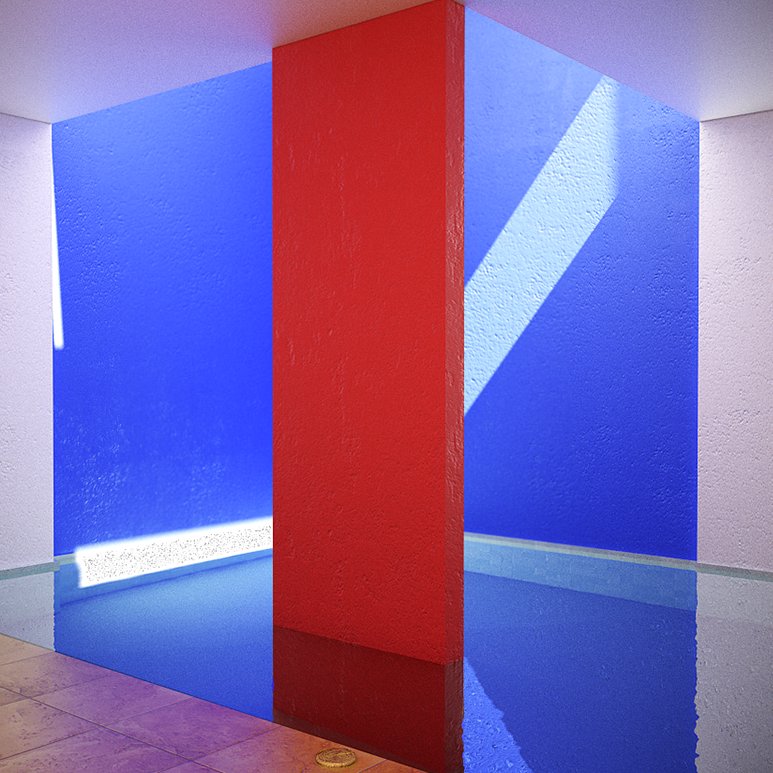

Porque otra de las peticiones de Gilardi fue que su casa tuviese una alberca, pero Barragán decidió que esa alberca no estaría en el patio, sino *dentro* del propio salón.

Y claro, no podía ser una alberca normal.

Y claro, no podía ser una alberca normal.

La alberca de la Casa Gilardi es uno de los artefactos más sofisticados de la historia de la arquitectura.

Una máquina de controlar el sol y una máquina de medir el color.

Una máquina de controlar el sol y una máquina de medir el color.

Y, cuando la lanza de luz se mueve y se produce el milagroso momento del doble reflejo, la alberca se convierte en una máquina de explicar el tiempo.

Una máquina de emocionar.

Una máquina de emocionar.

Luis Ramiro Barragán Morfín murió el 22 de noviembre de 1988 en su Casa-Estudio en Tacubaya.

Aunque no construyó demasiado, su obra es un símbolo de la arquitectura moderna en México y, en mi opinión, un símbolo del propio México.

Aunque no construyó demasiado, su obra es un símbolo de la arquitectura moderna en México y, en mi opinión, un símbolo del propio México.

Y con estas cuatro imágenes que resumen muy bien el hilo de hoy, vamos a despedirnos de las Arboledas, de los caballos, del color fucsia, de México, de Barragán y de #LaBrasaTorrijos de esta semana.

Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o dadme traedme agua de una fuente!

Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o dadme traedme agua de una fuente!

Si os gustan las historias como esta y queréis leerlas contadas como nunca las he contado, TERRITORIOS IMPROBABLES es el libro de #LaBrasaTorrijos.

Lo podéis pedir en la librería que más os guste y también en TODOS los sitios online de este link: tap.bio/pedrotorrijos

Lo podéis pedir en la librería que más os guste y también en TODOS los sitios online de este link: tap.bio/pedrotorrijos

Y para quienes os gusta #LaBrasaTorrijos y os hace feliz un ratito cada semana, podéis apoyar el proyecto en el patreon: patreon.com/pedrotorrijos

O también podéis hacer una aportación puntual en este enlace TAN fácil: paypal.me/pedrotorrijos

(Es la hora de pasar la gorra!)

O también podéis hacer una aportación puntual en este enlace TAN fácil: paypal.me/pedrotorrijos

(Es la hora de pasar la gorra!)

Si os mola #LaBrasaTorrijos, suscribíos a mi newsletter donde os aviso cuando haya nuevo episodio: getrevue.co/profile/pedro_…

Y si queréis leer los capítulos antiguos, están

todos archivados en este hilo de hilos de hilos:

Y si queréis leer los capítulos antiguos, están

todos archivados en este hilo de hilos de hilos:

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1336747158423408645

Las imágenes del capítulo de hoy son de:

Petite, Barragán Foundation, Rafael Saucedo, LrBln, Eduardo Luque, Eric Petschek, Antonio Heras, mexicanismo y las del doble reflejo que son @flaviocoddou (gracias por dejarme usarlas).

Petite, Barragán Foundation, Rafael Saucedo, LrBln, Eduardo Luque, Eric Petschek, Antonio Heras, mexicanismo y las del doble reflejo que son @flaviocoddou (gracias por dejarme usarlas).

#LaBrasaTorrijos se escribe en directo todos los jueves desde el soleado barrio de Villaverde.

(Fin del HILO 🇲🇽🏡🌵🐎💧💧☀️)

(Fin del HILO 🇲🇽🏡🌵🐎💧💧☀️)

(Y en el episodio del jueves que viene vamos a conocer la historia de la primera iglesia que albergó el Santo Grial en España, y si los nazis cruzaron por una estación en su busca)

(Aprovecho para enseñaros las historias que estoy empezando a contar en IG, que son distintas y seguro que os van a gustar: instagram.com/p/CUFWhnVLpaY/ )

VAMOS CON LAS CODAS, SEÑORAS, SEÑORES!!

1. Tanto la Casa Gilardi como la Casa-Estudio de Barragán se pueden visitar. De hecho, la Casa-Estudio funciona como museo: casaluisbarragan.org

1. Tanto la Casa Gilardi como la Casa-Estudio de Barragán se pueden visitar. De hecho, la Casa-Estudio funciona como museo: casaluisbarragan.org

2. La Casa Gilardi no fue la última obra de Barragán, pero sí fue la última que realizó en solitario. El Parkinson comenzó a afectarle y las últimas tres obras las hizo en colaboración con otros arquitectos más jóvenes.

3. Barragán recibió el Premio Pritzker en 1980. Su discurso de aceptación es una declaración de amor por las bases de una vida serena. Nostalgia, jardines, fuentes, alegría, muerte, belleza.

Lo podéis leer aquí: arquine.com/el-discurso-de…

Lo podéis leer aquí: arquine.com/el-discurso-de…

4. Aún más extraordinario que el Pritzker: la Casa-Estudio fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2004.

Muy pocos arquitectos modernos se comparan a tal reconocimiento.

whc.unesco.org/es/list/1136

Muy pocos arquitectos modernos se comparan a tal reconocimiento.

whc.unesco.org/es/list/1136

5. Esto es frikísimo y quizá lo cuente en otra ocasión, pero baste resumir que parte de los restos de Barragán se encuentran, ejem, concentrados en un diamante artificial creado por una artista estadounidense en 2017.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh