En el Pirineo aragonés hay una ermita cimentada sobre agua que guardó la reliquia más sagrada de la cristiandad.

A solo 7 km hay una estación monumental por la que cruzó oro, espías, refugiados judíos...y nazis.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, Canfranc, Sásabe y el Grial.

HILO 👇

A solo 7 km hay una estación monumental por la que cruzó oro, espías, refugiados judíos...y nazis.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, Canfranc, Sásabe y el Grial.

HILO 👇

(Se recomienda la lectura del episodio de #LaBrasaTorrijos de hoy acompañado de la siguiente banda sonora)

open.spotify.com/track/6PaSPjWb…

open.spotify.com/track/6PaSPjWb…

A mediados de 1957, el ayuntamiento del pueblo de Boaru, en el Pirineo oscense, pidió al Instituto para la Conservación de la Naturaleza que les ayudase a sacar a la luz su vieja iglesia.

Cuando los operarios del ICONA llegaron allí, junto al nacimiento del río Lubierre, se encontraron una pequeñísima ermita que apenas sobresalía un par de metros del suelo. Un edificio al que, aparentemente, se entraba por la ventana.

Tras 5 años de trabajo de retirada de echadizos, aluvios y escombros que se habían acumulado durante mil años, la ermita de San Adrián de Sásabe volvió de nuevo a ver la luz del sol.

Descubrieron una magnífica construcción románica con un ábside muy cuidadoso y detalles inconfundibles, como el taqueado jaqués de sus puertas (el ajedrezado del relieve del arco)...

Pero en ese mismo ábside, en una de las ménsulas, descubrieron un relieve muy especial.

Una margarita de 11 pétalos.

Una margarita de 11 pétalos.

(¿Por qué una margarita? ¿Por qué once pétalos?)

Los teólogos, loe medievalistas y los estudiosos del románico enseguida encontraron una explicación: en el medievo, a la Eucaristía se la llamaba "La rica Perla del Cuerpo del Cordero".

Pero "perla" se pronunciaba con la palabra griega "maragaritari". Teniendo en cuenta que los once pétalos representaban a los once apóstoles fieles, estaba razonablemente claro la margarita era un símbolo casi apotropaico de la eucaristía.

O incluso de la Eucaristía, con mayúscula. Porque quizá la margarita apareciese en más iglesias medievales, pero el hecho de que apareciese en San Adrián de Sásabe parecía corroborar la leyenda de que esa pequeña iglesia fue refugio del Santo Grial hacía mil años.

Pero, entonces, ¿por qué había estado tanto, tantísimo tiempo, todos esos mil años, oculta?

Podía haberse descubierto hacía mucho. Al fin y al cabo, habían pasado seis siglos que el Grial salió de Aragón y 300 años desde que estaba en la Catedral de Valencia.

Podía haberse descubierto hacía mucho. Al fin y al cabo, habían pasado seis siglos que el Grial salió de Aragón y 300 años desde que estaba en la Catedral de Valencia.

(¿Seguro?)

Quizá la respuesta a por qué la ermita permaneció mil años enterrada no esté en Valencia sino a apenas 7 kilómetros al norte.

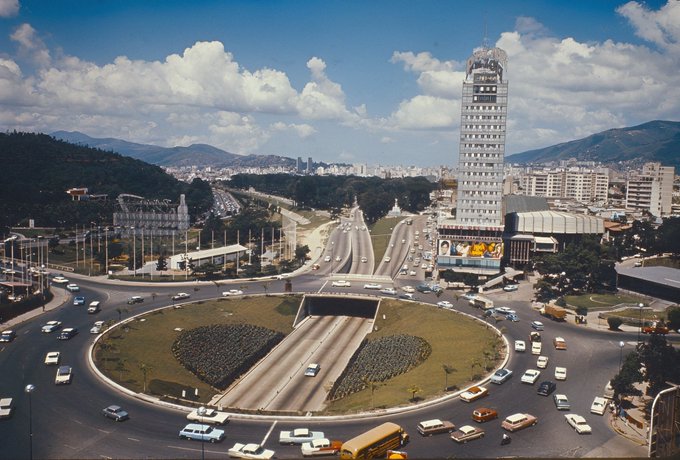

En una estación de tren tan monumental como una catedral: la Estación Internacional de Canfranc.

En una estación de tren tan monumental como una catedral: la Estación Internacional de Canfranc.

La Estación internacional de Canfranc fue la respuesta a un viejo deseo de unir España y Francia por Somport.

Hubo que esperar a 1915 para que, una vez construido a el túnel ferroviario de Somport poder comenzar el proyecto de la futura estación.

Hubo que esperar a 1915 para que, una vez construido a el túnel ferroviario de Somport poder comenzar el proyecto de la futura estación.

Terminada en 1928, la estación de Canfranc era un monumento. Un edificio colosal que condensaba el historicismo palaciego de las grandes 'gares' francesas en una obra de proporciones épicas.

241 m. de largo. 75 puertas y 100 ventanas.

Un templo consagrado al camino de hierro.

241 m. de largo. 75 puertas y 100 ventanas.

Un templo consagrado al camino de hierro.

Y en ese templo había una verdadera miniciudad: hotel, restaurante, cantina, comisarías de policía de Francia y España, oficinas de Hacienda, de correos, almacenes, intercambiadores...

Canfranc se convirtió en un bullicioso nodo de relaciones trasnacionales.

Canfranc se convirtió en un bullicioso nodo de relaciones trasnacionales.

Y esas relaciones transnacionales se volvieron muy peligrosas en un momento concreto de la historia: desde 1940 a 1944, cuando el mundo estaba en plena 2ª Guerra Mundial y Francia era la Francia de Vichy y quien gobernaba, de facto, eran los nazis.

En esos años, los trenes que cruzaban por Canfranc llevaban wolframio español que el Reich usaba para las armaduras de los tanques de la Wermacht.

De vuelta, los trenes traían vagones llenos del oro expoliado al pueblo judío europeo...

De vuelta, los trenes traían vagones llenos del oro expoliado al pueblo judío europeo...

Como el ancho de las vías era distinto entre España y Francia, el traslado de los materiales necesitaba de complejos procesos.

Procesos que Albert Le Lay, jefe de la aduana francesa y miembro secreto de la Resistencia, aprovechaba para permitir el paso de refugiados judíos...

Procesos que Albert Le Lay, jefe de la aduana francesa y miembro secreto de la Resistencia, aprovechaba para permitir el paso de refugiados judíos...

Sí, en ese tiempo, la estación de Canfranc era un hervidero de espías y de agentes y de militares de la Wermacht y oficiales de las SS...

¿Y si alguno de esos agentes de las SS cruzaron hacía España?

¿Y si iban buscando algo MUY preciado?

¿Y si alguno de esos agentes de las SS cruzaron hacía España?

¿Y si iban buscando algo MUY preciado?

Es bien sabido que Heinrich Himmler llevaba mucho tiempo buscando artefactos religiosos muy poderosos. Quería para canalizar ese poder y convertirlos en armas del Reich.

Uno de esos artefactos era el Santo Grial.

Uno de esos artefactos era el Santo Grial.

(El Santo Grial, la copa que Jesús usó en la Última Cena.

La copa donde José de Arimatea recogió la sangre de Cristo en el Gólgota)

La copa donde José de Arimatea recogió la sangre de Cristo en el Gólgota)

También es sabido que el Santo Grial pasó muchísimo tiempo en Aragón.

Llegó desde Roma al santuario de Loreto en el 258 y a San Pedro el Viejo en el 533...

Llegó desde Roma al santuario de Loreto en el 258 y a San Pedro el Viejo en el 533...

Pero luego, con la llegada de los musulmanes a la Península en el 711, los obispos oscenses decidieron esconder el Grial por distintos lugares ocultos para alejarlos de las manos de los infieles.

Estuvo en Yebra de Basa en el 711, escondido en una cueva tras una cascada.

Estuvo en Yebra de Basa en el 711, escondido en una cueva tras una cascada.

Luego en San Pedro de Siresa, en el 833, donde un laberinto de piedra y flechas en el suelo indicaba el lugar donde se había colocado...

Y luego estuvo en Jaca y en San Juan de la Peña y en Zaragoza, hasta que en el 1437, viajó a Valencia.

En todos esos lugares había datos y fechas.

Había uno en el que no: San Adrián de Sásabe.

En todos esos lugares había datos y fechas.

Había uno en el que no: San Adrián de Sásabe.

Al contrario que todas las demás iglesias románicas, que están construidas sobre una base sólida de piedra, San Adrián de Sásabe está cimentada con pilotes de madera que se clavan en el nivel freático.

Está cimentada sobre agua.

Está cimentada sobre agua.

Tal es así que, durante mucho tiempo, en épocas de deshielo, el interior de la iglesia se inundaba creando un espectáculo sobrecogedor.

Pero es que, además, la iglesia se levanta en la confluencia de dos barrancos a merced de todas las descargas aluviales y los sedimentos.

Es como si quienes la construyeron hubiesen querido conscientemente que se enterrase...

Es como si quienes la construyeron hubiesen querido conscientemente que se enterrase...

(¿Y si, efectivamente, es lo que querían?

¿Y si la copa que viajó a Jaca y San Juan de la Peña no era la copa original?

¿Y si todo fue un ardid para despistar a los musulmanes?)

¿Y si la copa que viajó a Jaca y San Juan de la Peña no era la copa original?

¿Y si todo fue un ardid para despistar a los musulmanes?)

El cáliz que está en Valencia es una copa de piedra lujosa y delicadamente tallada...

...sin embargo, sabemos por el doctor Henry Walton Jones Jr, que el Santo Grial era la copa de un carpintero.

Algo bastante más modesto.

...sin embargo, sabemos por el doctor Henry Walton Jones Jr, que el Santo Grial era la copa de un carpintero.

Algo bastante más modesto.

¿Y si por Canfranc cruzaron unos cuantos agentes de las SS que *sabían* que el verdadero Santo Grial aun descansaba en una ermita enterrada a solo 7 kilómetros del puesto fronterizo?

Tal vez no eligieron "sabiamente"...

Tal vez no eligieron "sabiamente"...

Probablemente nada de esto sucedió porque o, al menos, no lo encontraron, porque la Guerra acabó con la derrota de los nazis, San Adrián de Sásabe siguió enterrada hasta el 62 y la estación de Canfranc se abandonó en 1970 tras un accidente ferroviario en el lado francés.

A día de hoy, San Adrián de Sásabe sigue al lado de Borau, está estupendamente restaurada y drenada y se puede visitar sin ningún impedimento.

Y merece muchísimo la pena.

Y merece muchísimo la pena.

En cuanto a la Estación Internacional de Canfranc, tras algunos años de abandono casi total, ahora funciona como estación de Media Distancia y, lo más importante, está a punto de ver concluida una ambiciosa restauración para volver a abrir el Gran Hotel de Canfranc.

Y con estas tres fotos que resumen muy bien el episodio de hoy, vamos a despedirnos de Canfranc, de San Adrián de Sásabe, del Santo Grial, de Indiana Jones y de #LaBrasaTorrijos de hoy.

Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o invitadme a una copa de vino tinto!

Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o invitadme a una copa de vino tinto!

Si os mola #LaBrasaTorrijos, suscribíos a mi newsletter donde os aviso cuando haya nuevo episodio: getrevue.co/profile/pedro_…

Y si queréis leer los capítulos antiguos, están

todos archivados en este hilo de hilos de hilos:

Y si queréis leer los capítulos antiguos, están

todos archivados en este hilo de hilos de hilos:

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1336747158423408645

Las imágenes del capítulo de hoy son de:

Francis Raher, Aracajal, SIPCA, excursionesporhuesca, Juan Francisco Estebán, mapio, S. Campio, Lucasfilm, Carmen Secanella, Javier Rosano, Antonio García Omedes, Coline Buch, Antonio Soler, Miquel González Page...

Francis Raher, Aracajal, SIPCA, excursionesporhuesca, Juan Francisco Estebán, mapio, S. Campio, Lucasfilm, Carmen Secanella, Javier Rosano, Antonio García Omedes, Coline Buch, Antonio Soler, Miquel González Page...

...Antonio Campoy, a_p_rodrigo, Javier Valero, juanedc, thierry llansades, jaca[dot]com y algunas de @SrtaElsevier, @AR_Matts y @jemora1966, a los que agradezco muchísimo la cortesía.

El episodio de hoy de #LaBrasaTorrijos es una colaboración con la Dirección General de Patrimonio de Aragón, a quienes, de nuevo, quiero agradecer la confianza en el proyecto.

Y además me permiten contar historias sobre estas maravillas como las de hoy.

Y además me permiten contar historias sobre estas maravillas como las de hoy.

#LaBrasaTorrijos se escribe en directo todos los jueves desde el soleado barrio de Villaverde.

(Fin del HILO 🚉⛪️🍷)

(Fin del HILO 🚉⛪️🍷)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh