En Canadá hay un pueblo donde el viento sopla a -50º. Pues para protegerse han construido un muro de 35 metros de alto.

Pero un muro donde viven 2000 personas; que tiene bares, tiendas, colegio, una cárcel y hasta piscina.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, el muro de Fermont.

HILO 👇

Pero un muro donde viven 2000 personas; que tiene bares, tiendas, colegio, una cárcel y hasta piscina.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, el muro de Fermont.

HILO 👇

(Se recomienda la lectura de episodio de hoy acompañada de la siguiente banda sonora). open.spotify.com/track/6tHPSEdx…

A finales de los 60, la Québec Cartier Mining Company se internó en el norte de la provincia, en la frontera con Labrador, dispuesta a hacer algo que nadie se había atrevido antes.

Iban a abrir una mina en Fermont.

Iban a abrir una mina en Fermont.

No es que nadie se hubiese atrevido porque tuviesen miedo de no encontrar nada. Sabían que allí había hierro porque, entre otras cosas, la montaña que dominaba la zona se llamaba, efectivamente, Fer-Mont.

El monte de hierro.

El monte de hierro.

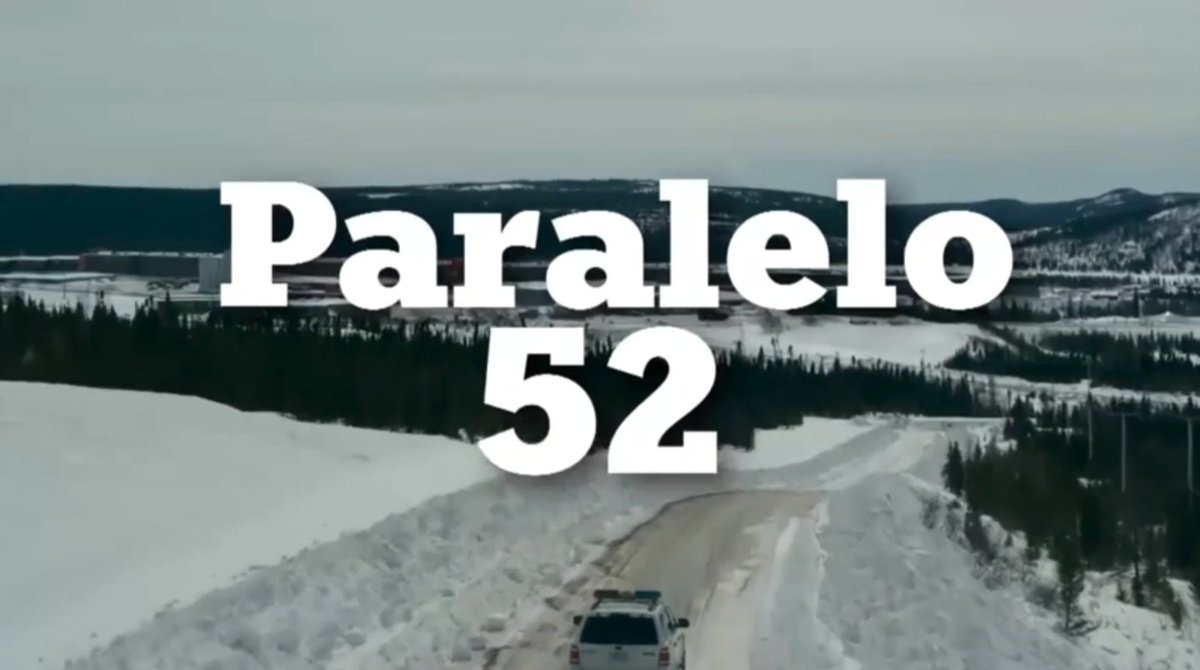

El problema es que el monte está por encima del Paralelo 52. Es decir, que hace un frío de tres pares de narices: un clima subártico con inviernos muy largos y muy severos y veranos cortos y bastante frescos. Para entendernos, como Alaska o Siberia.

Pero es que, además, de septiembre a marzo, Fermont es azotado por fortísimos vientos sostenidos de componente norte. O sea, más frío al frío.

Y con todo en 1971, la Québec Cartier Mining Company abrió la mina.

Un monstruosa boca roja en medio de la estepa helada.

Y con todo en 1971, la Québec Cartier Mining Company abrió la mina.

Un monstruosa boca roja en medio de la estepa helada.

Ahora se trataba de atraer a los mineros a ese horror climatológico. ¿Como lo hicieron?

Pues de dos formas: la primera, pagando MUY bien. Fermont es uno de los más ricos de Canadá. Casi 200.000 dólares de renta media anual por cada familia.

Pues de dos formas: la primera, pagando MUY bien. Fermont es uno de los más ricos de Canadá. Casi 200.000 dólares de renta media anual por cada familia.

Y el segundo motivo que hace que allí vivan casi 3000 personas es que en Fermont se vive bien.

Y para vivir bien en un lugar esencialmente inhabitable, donde el frío es imposible por culpa del viento, lo que hicieron fue vivir en un muro.

Un muro-pantalla cortavientos.

Y para vivir bien en un lugar esencialmente inhabitable, donde el frío es imposible por culpa del viento, lo que hicieron fue vivir en un muro.

Un muro-pantalla cortavientos.

Hoy en día estamos muy concienciados con el ahorro energético y la arquitectura mundial se mueve hacia edificios cada vez más eficientes.

Sin embargo, a principios de los 70, estas preocupaciones estaban en la mente de muy pocos.

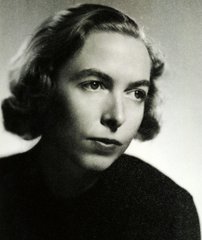

Uno de esos pocos era Ralph Erskine.

Sin embargo, a principios de los 70, estas preocupaciones estaban en la mente de muy pocos.

Uno de esos pocos era Ralph Erskine.

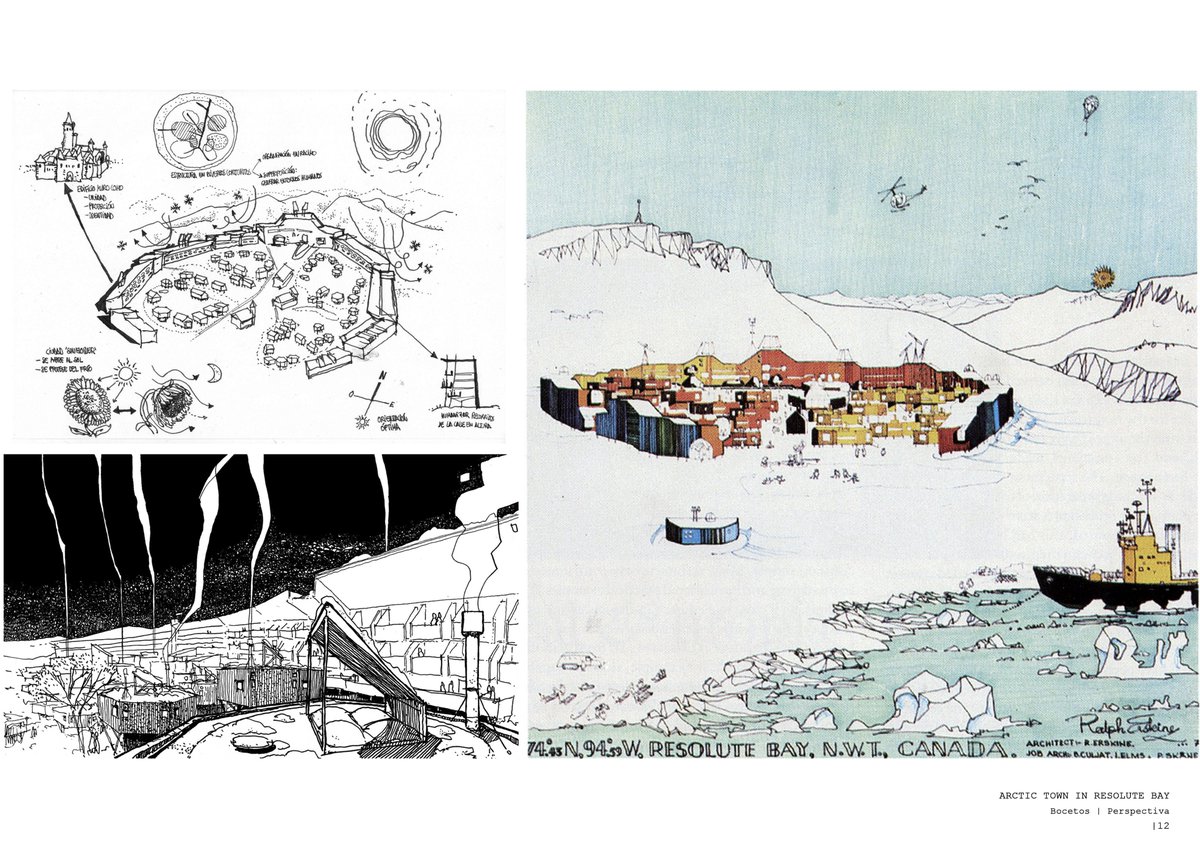

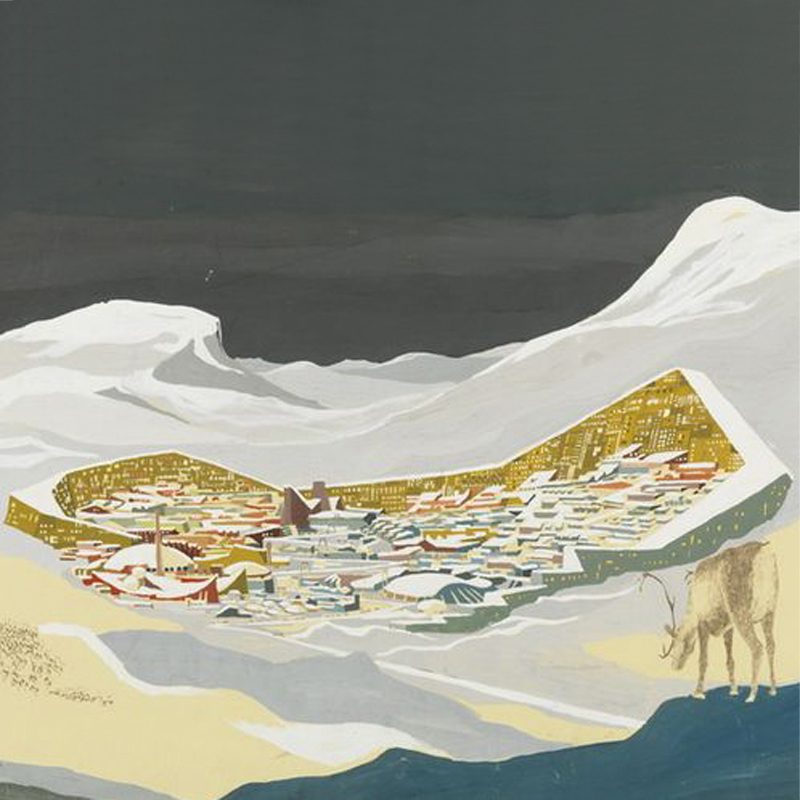

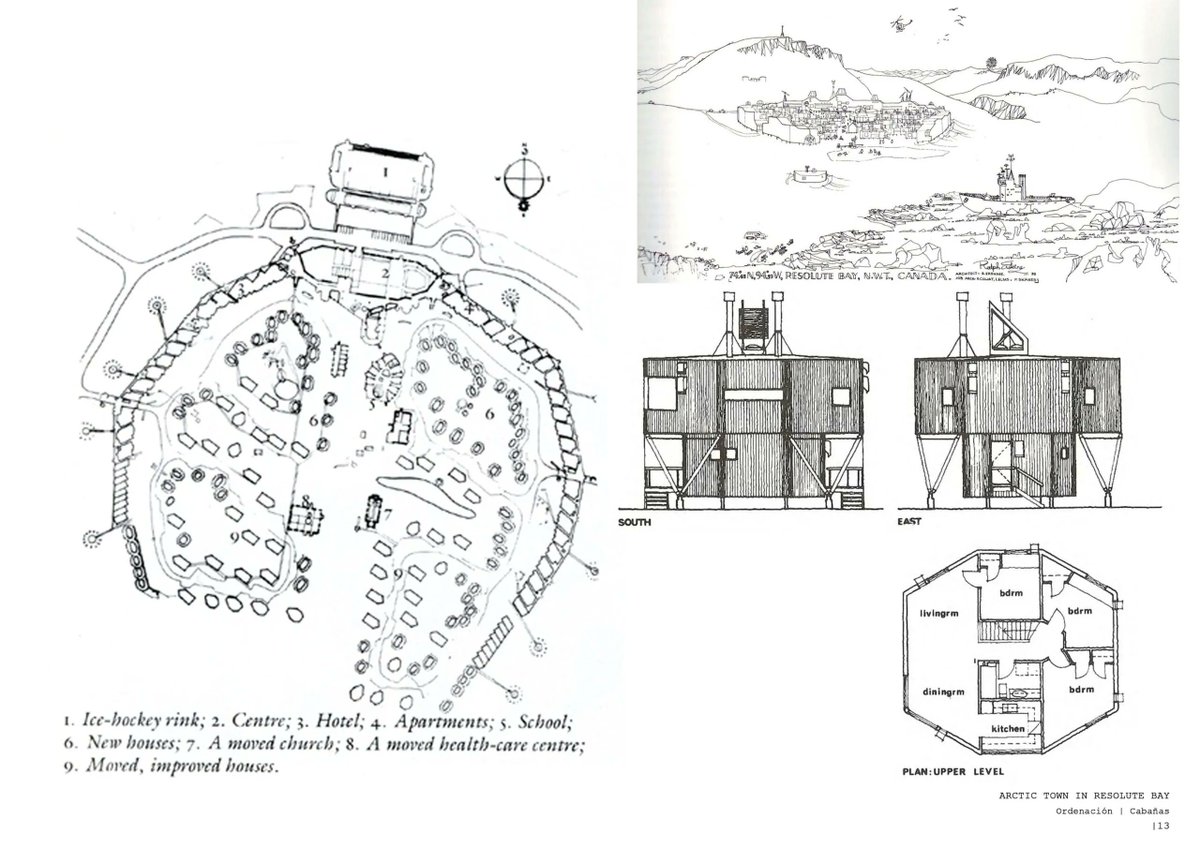

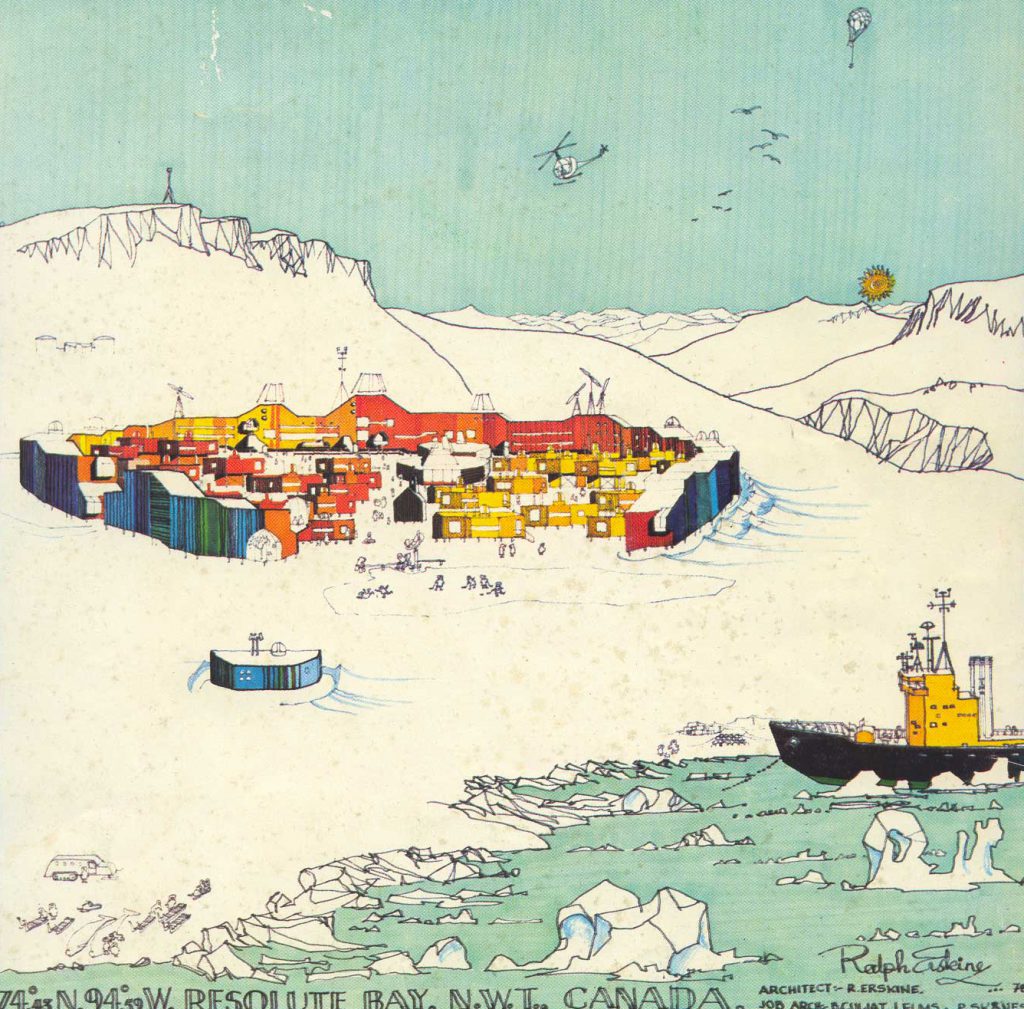

Ya en los 50, Erskine, arquitecto anglosueco ya había investigado sobre la idea de la ciudad adaptada al clima ártico.

En sus PRECIOSOS dibujos apostaba por una gran barrera edificada y habitable que, además, serviría de protección contra el viento para el resto de la ciudad.

En sus PRECIOSOS dibujos apostaba por una gran barrera edificada y habitable que, además, serviría de protección contra el viento para el resto de la ciudad.

Los dibujos de Erskine eran sofisticadísimos y parecían más extraídos de un cómic de ciencia ficción que de un proyecto de arquitectura.

Imaginaban asentamientos multicolores alimentados por energía eólica y solar donde la gente vivía feliz en medio de lo inhabitable.

Imaginaban asentamientos multicolores alimentados por energía eólica y solar donde la gente vivía feliz en medio de lo inhabitable.

En 1965 y en 1970, Erskine tuvo la oportunidad de poner en práctica su visión en la localidad sueca de Svappavaara y en el asentamiento canadiense de Resolute Bay.

Sin embargo, la cosa no funcionó y apenas se construyeron unas pocas decenas de metros de su gran muro.

Sin embargo, la cosa no funcionó y apenas se construyeron unas pocas decenas de metros de su gran muro.

Pero en 1971, los arquitectos Maurice Desnoyers y Norbert Schoenauer, encargados del diseño de Fermont, recogieron la idea de Erskine y, esta vez sí, consiguieron llevarla a término de un extremo a otro.

Lo llamaron "Le Mur-Ecran de Fermont".

Lo llamaron "Le Mur-Ecran de Fermont".

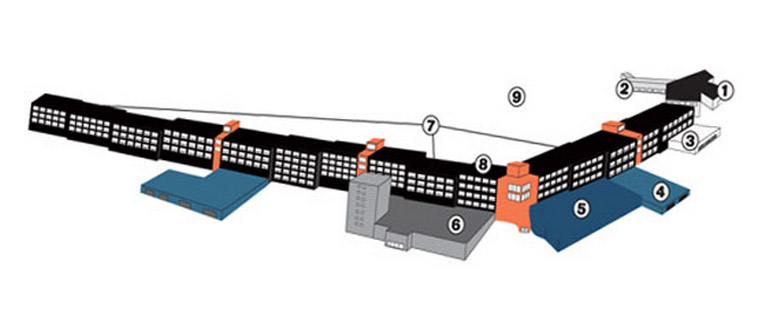

El muro-pantalla de Fermont es un artefacto arquitectónicamente único: un bloque de 1,3 kilómetros de largo con entre 12 y 30 metros de alto que, efectivamente funciona como cortavientos para el resto del pueblo.

Colocado en la parte norte, y dispuesto de tal manera que desvía las corrientes que vienen del Ártico, el muro consigue que las mil personas que viven en casas unifamiliares tengan un invierno lo más razonable posible.

Pero eso no es lo mejor del muro de Fermont.

Lo mejor, lo más energéticamente responsable y lo socialmente voluptuoso es que el muro es un muro habitado.

Allí viven 440 familias en apartamentos bastante cuquis.

Allí viven 440 familias en apartamentos bastante cuquis.

Pero es que además, en su más de un kilómetro de largo se agrupan TODOS los servicios municipales de Fermont.

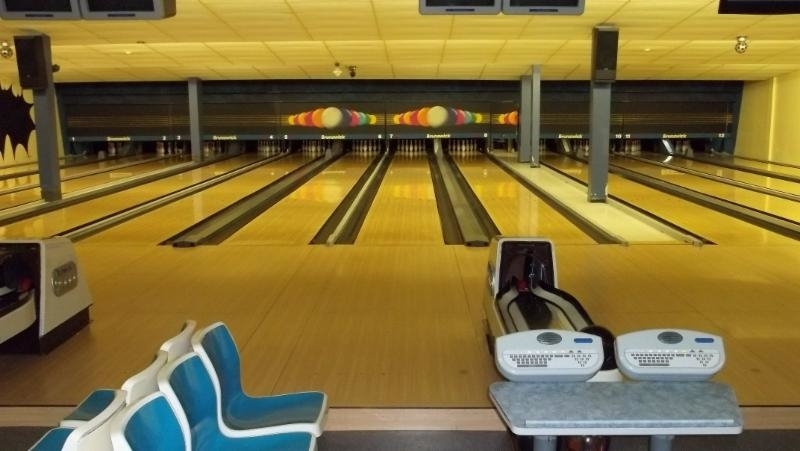

Un hotel, una bolera, un supermercado, una peluquería.

Un hotel, una bolera, un supermercado, una peluquería.

Tiendas de ropa, colegio de primaria, secundaria y guardería, la comisaría y la estación de radio local (la hay).

Todo en pasillos interiores. Todo protegido lo máximo posible del exterior.

Todo en pasillos interiores. Todo protegido lo máximo posible del exterior.

Por esos pasillos alimentados por la luz artificial surca la vida ciudadana.

En las aguas de una piscina (climatizada, claro) o en el hielo de la pista de hockey. Porque esto es Canadá y el hockey es religión.

En las aguas de una piscina (climatizada, claro) o en el hielo de la pista de hockey. Porque esto es Canadá y el hockey es religión.

De hecho, uno de los pocos servicios municipales que están fuera del muro es la iglesia presbiteriana, de aspecto igualmente robusto contra el frío y el viento.

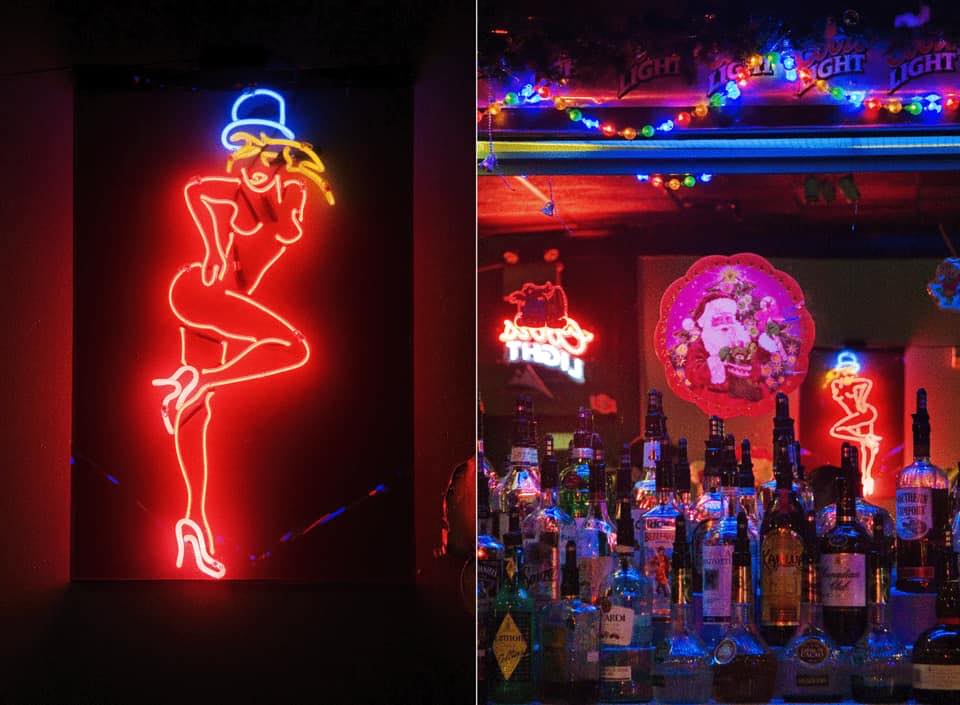

Porque el pecado queda dentro del muro.

Hay 3 bares permanentes y 2 que abren en temporada de verano.

Y también hay un club de striptease. En serio.

Hay 3 bares permanentes y 2 que abren en temporada de verano.

Y también hay un club de striptease. En serio.

Al final, los grandes artefactos arquitectónicos autónomos y autosostenidos imaginó en los 60 el colectivo Archigram nunca llegaron a construirse.

O, bueno, al menos nunca llegaron a ser tan futuristas.

O, bueno, al menos nunca llegaron a ser tan futuristas.

Sin embargo, menos de 10 años después, en el subártico canadiense, dos arquitectos desconocidos construyeron un edificio único.

Un edificio que no es tan estético ni tan famoso ni tan repetido, pero un edificio tan perfectamente autosostenido que los residentes y los trabajadores de la mina pueden pasar los seis meses que suele durar el frío sin necesidad de salir nunca de allí.

Y sí, en Fermont también hay unas 300 casas unifamiliares aisladas, pero todas están colocadas en el lado interior del muro, protegidas del viento. Porque una buena arquitectura es beneficiosa para todos; también para quienes no viven en ella.

El muro-pantalla sigue en pie, un poco ajado pero en buen funcionamiento.

Eso sí, la gente suele marcharse de Fermont en cuanto se jubilan; que una cosa es que el edificio-pueblo esté perfectamente adaptado al clima infernal y otra que les guste vivir rodeados de lo inhabitable.

Eso sí, la gente suele marcharse de Fermont en cuanto se jubilan; que una cosa es que el edificio-pueblo esté perfectamente adaptado al clima infernal y otra que les guste vivir rodeados de lo inhabitable.

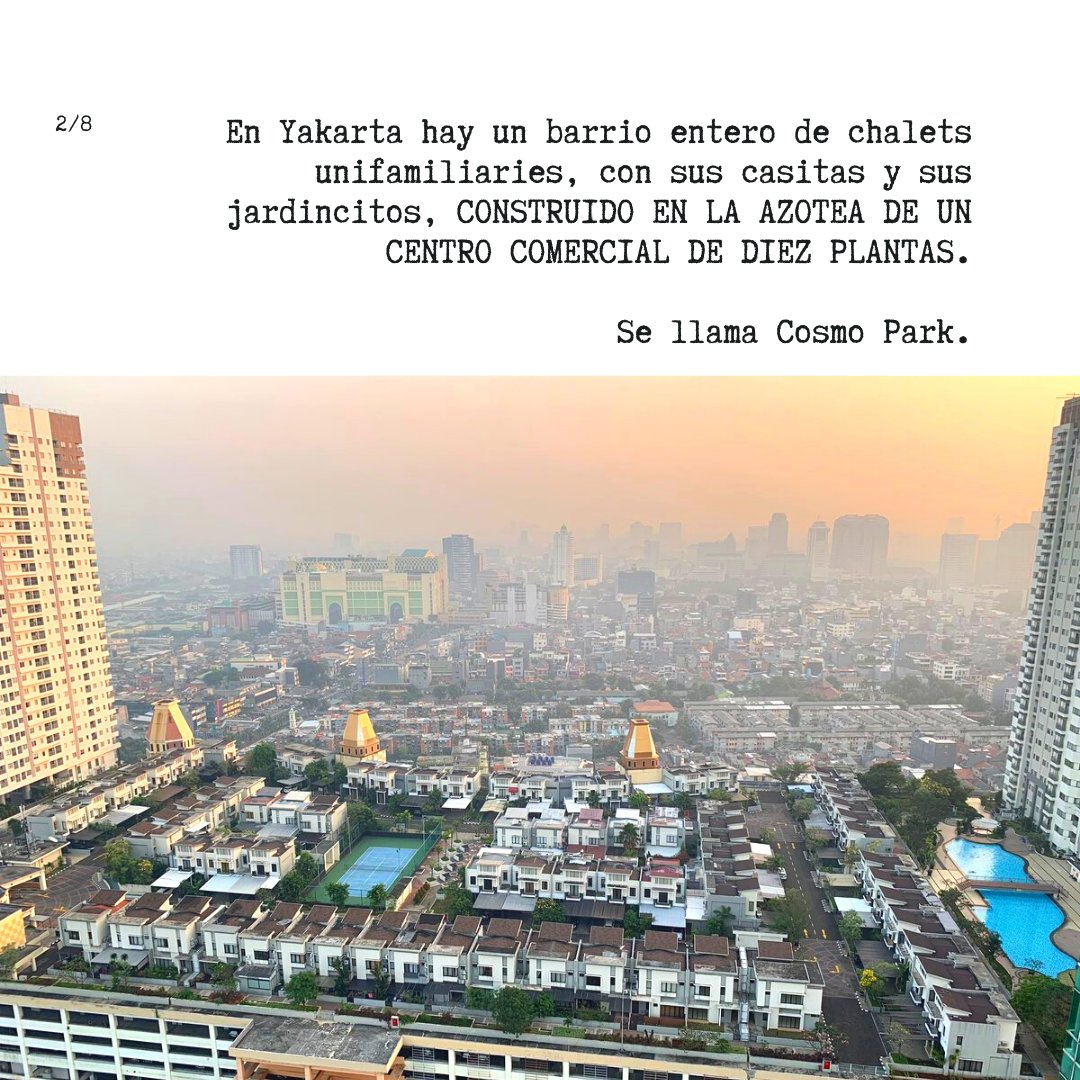

Y con estas cuatro imágenes que resumen muy bien el hilo de hoy, vamos a despedirnos de Fermont, del Muro, de Quebec y de #LaBrasaTorrijos de esta semana (aunque me temo que del frío no nos despedimos 🌨️).

Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o invitadme a un caldito!

Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o invitadme a un caldito!

Si os gustan las historias como esta, me he guardado las mejores para TERRITORIOS IMPROBABLES, el libro de #LaBrasaTorrijos.

Lo podéis pedir en la librería que más os guste y también en TODOS los sitios online de este link: tap.bio/pedrotorrijos

Y ya vamos por la 6ª EDICIÓN!

Lo podéis pedir en la librería que más os guste y también en TODOS los sitios online de este link: tap.bio/pedrotorrijos

Y ya vamos por la 6ª EDICIÓN!

Si no queréis perderos ningún episodio de #LaBrasaTorrijos, suscribíos a mi newsletter, para que os avise cuando haya uno nuevo: getrevue.co/profile/pedro_…

Y si queréis leer los capítulos antiguos, están

todos archivados en este hilo de hilos de hilos:

Y si queréis leer los capítulos antiguos, están

todos archivados en este hilo de hilos de hilos:

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1336747158423408645

Y también podéis pasaros por mi IG, donde estoy contando historias chulas en otro formato ❤️: instagram.com/p/CWoP5pVLFOj/

Las imágenes del capítulo de hoy son de:

Club Illico, PajesJaunes[at]ca, Radio-Canada, HipPostcard, Jobboom, Pascal Harvey, ellebasizabelle, La Fer-Tek, Eric Piccoli y Google Earth.

Club Illico, PajesJaunes[at]ca, Radio-Canada, HipPostcard, Jobboom, Pascal Harvey, ellebasizabelle, La Fer-Tek, Eric Piccoli y Google Earth.

#LaBrasaTorrijos se escribe en directo todos los jueves desde el soleado barrio de Villaverde.

(Fin del HILO ❄️🌬️🧱🧱🧱🏠🏠)

(Fin del HILO ❄️🌬️🧱🧱🧱🏠🏠)

📢LAS CODAS, LOS ERRORES, LAS ERRATAS Y LAS PETICIONES DEL OYENTE, SEÑORA!!

1. En Fermont se desarrolla una serie neo-noir canadiense llamada La Faille, de la que he extraido muchas fotos para el hilo de esta semana. En España se llama The Wall.

cosmopolitantv.es/series/the-wall

1. En Fermont se desarrolla una serie neo-noir canadiense llamada La Faille, de la que he extraido muchas fotos para el hilo de esta semana. En España se llama The Wall.

cosmopolitantv.es/series/the-wall

Y he sacado muchas fotos de la serie porque se ha grabado *genuinamente* allí, no en estudio. Todo lo que sale en la serie es Fermont. También el club de striptease, que se llama, club La Fer-Tek.

2. En Vice escribieron un artículo sobre la vida de una estríper en el muro de Fermont. La lectura es muy interesante: vice.com/es/article/7by…

3. El muro es propiedad de la compañía minera, así que todas las viviendas, el hotel, las tiendas...etc, pagan alquiler a la compañía.

De hecho, es una suerte de monopolio que impide que se abran nuevas tiendas que no estén "aprobadas" por la compañía minera.

De hecho, es una suerte de monopolio que impide que se abran nuevas tiendas que no estén "aprobadas" por la compañía minera.

(No son especialmente estrictos pero sí que hay casos curiosos, como impedir que se abra un Tim Horton's porque allí ya hay tres restaurantes).

4. Mi francés está oxidadísimo (aunque el otro día me defendí estupendamente con Lacaton y Vassal). El caso es que, como me han dicho varios, "Hotel de Ville" es Ayuntamiento, no hotel.

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1463967138100789250

5. Pero sí que hay un hotel en Fermont. Es un poco setentero, pero haberlo, haylo: hotel-fermont.com

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh