En Nigeria hay un barrio flotante donde viven 100.000 personas en 20.000 chabolas sobre aguas negras. Sin electricidad, sin saneamiento y sin tierra firme.

Pero viven. Y tienen iglesias y mercados.

Y niños.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, la escuela flotante de Makoko.

HILO 👇

Pero viven. Y tienen iglesias y mercados.

Y niños.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, la escuela flotante de Makoko.

HILO 👇

(Se recomienda la lectura del episodio de hoy de #LaBrasaTorrijos acompañada de la siguiente banda sonora)

open.spotify.com/track/3Ao3hPnJ…

open.spotify.com/track/3Ao3hPnJ…

El urbanismo es la segunda invencion más importante de la Humanidad. (La primera es el lenguaje).

El urbanismo nos dice cómo vivimos en el mundo. Nos ordena. Nos coloca.

Nos dicta cómo nos relacionamos entre nosotros. Cuál es nuestro sol y cuál es nuestro aire.

Nos dicta cómo nos relacionamos entre nosotros. Cuál es nuestro sol y cuál es nuestro aire.

¿Pero qué pasa cuando no hay reglas?

(¿Qué pasa cuando no hay tierra?)

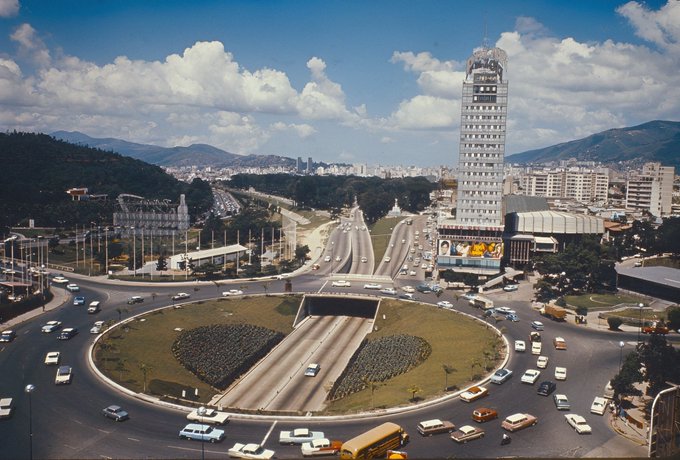

Lagos es la capital de Nigeria. Viven más de 20 millones de personas.

Tiene rascacielos y mansiones.

Tiene rascacielos y mansiones.

Y por su posición en una zona eminentemente lacustre (da ahí su nombre), en Lagos también hay muchos puentes.

El más importante es el Tercer Puente Continental. 12 kilómetros en 8 carriles por los que cruzan cada día cientos de miles de nigerianos.

El más importante es el Tercer Puente Continental. 12 kilómetros en 8 carriles por los que cruzan cada día cientos de miles de nigerianos.

Además de conectar distritos residenciales y financieros, el Tercer Puente Continental de Lagos pasa al lado de un barrio que las autoridades nigerianas no quieren que exista.

Se llama Makoko.

Se llama Makoko.

Makoko es un barrio enteramente construido mediante chabolas-palafito. Construcciones precarias de chapa "cimentadas" sobre pilotes de madera que se clavan en el barro bajo la superficie del agua.

Prácticamente todo Makoko es así. Y así viven 100.000 personas.

Prácticamente todo Makoko es así. Y así viven 100.000 personas.

Como casi siempre que en Occidente se conoce un asentamiento acuático, se le suele bautizar como "la Venecia de..."

Makoko no es distinto, también la llaman "la Venecia de Nigeria".

Pero, en realidad, no se parece en nada a la ciudad italiana.

Makoko no es distinto, también la llaman "la Venecia de Nigeria".

Pero, en realidad, no se parece en nada a la ciudad italiana.

En Makoko no hay turismo, no hay palacios ni hay teatros de la ópera.

Tampoco hay festivales de cine ni bienales.

Casi nadie quiere ir a Makoko y, de hecho, a menudo ni siquiera la policía se atreve a internarse allí.

Tampoco hay festivales de cine ni bienales.

Casi nadie quiere ir a Makoko y, de hecho, a menudo ni siquiera la policía se atreve a internarse allí.

Pero lo que sí hay son residentes. Entre otras cosas, porque Makoko estaba *antes* que la megalópolis de Lagos le echase el aliento.

Según las crónicas locales, el barrio es la agrupación de 5 aldeas ancestrales que ya se habían construido en palafitos sobre el agua.

Según las crónicas locales, el barrio es la agrupación de 5 aldeas ancestrales que ya se habían construido en palafitos sobre el agua.

Por eso, aunque desde el ayuntamiento han querido derribar muchas veces el barrio, los habitantes siempre han conseguido salir adelante.

Porque lo que para Lagos son chabolas, para ellos es, sencillamente, su casa.

Porque lo que para Lagos son chabolas, para ellos es, sencillamente, su casa.

Y no solo su casa. También su modo de vida.

En Makoko viven 100.000 personas gracias a una economía basada en la pesca y en la industria maderera.

En Makoko viven 100.000 personas gracias a una economía basada en la pesca y en la industria maderera.

Y también iglesias.

Pequeñas carcasas adaptadas para rezar entre las aguas que huelen a gasoil porque en Makoko no hay tendido eléctrico y todo se alimenta con motores diésel.

Pequeñas carcasas adaptadas para rezar entre las aguas que huelen a gasoil porque en Makoko no hay tendido eléctrico y todo se alimenta con motores diésel.

Y de esas 100.000 personas, 30.000 son niños. Niños que sí, trabajan en la pesca o en la madera.

Pero también juegan van a la escuela y juegan al futbol en plataformas a apenas un metro del agua negra.

Pero también juegan van a la escuela y juegan al futbol en plataformas a apenas un metro del agua negra.

Y aunque la gente vive, porque es su casa, Makoko tiene muchos problemas. Problemas sociales, claro. Pero también problemas físicos.

No es infrecuente que las tormentas torrenciales o incluso que hagan descender el nivel de los pilotes, inundando y arruinando esas casas.

No es infrecuente que las tormentas torrenciales o incluso que hagan descender el nivel de los pilotes, inundando y arruinando esas casas.

Una de estas inundaciones ocurrió en 2012 en la escuela Whanyinna, una de las pocas de Makoko.

Tras el desastre, cientos de niños se quedaron sin colegio durante semanas. Había que reconstruirla.

Tras el desastre, cientos de niños se quedaron sin colegio durante semanas. Había que reconstruirla.

Fue cuando el arquitecto nigeriano afincado en Ámsterdam Kunlé Adeyemi propuso a la comunidad de Makoko una solución a posibles hundimientos.

Una escuela que no estaría clavada sobre pilotes.

Una escuela flotante en la laguna.

Una escuela que no estaría clavada sobre pilotes.

Una escuela flotante en la laguna.

A principios de 2013, unos pocos meses después del hundimiento de la escuela anterior, la comunidad de Makoko había construido el proyecto de Adeyemi.

La solución era barata e ingeniosísima: una estructura de cerchas triangulares de madera APOYADAS EN BIDONES FLOTANTES.

La solución era barata e ingeniosísima: una estructura de cerchas triangulares de madera APOYADAS EN BIDONES FLOTANTES.

El sistema alojaba 4 aulas y cuatro talleres elevados sobre una zona libre, un patio, a ras de agua.

Era fantástico.

Era fantástico.

Las imágenes de niños felices en su escuela flotante daban la vuelta al mundo y, en 2015, a Kunlé Adeyemi le galardonaban con el Leon de Plata de la Bienal de Aqruitectura de Venecia (de Venecia).

De hecho, para demostrar lo fácilmente replicable que era su diseño, Adeyemi construyó una réplica de la escuela en los canales de Venecia.

La imagen era formidable.

La imagen era formidable.

Pero falló.

El 7 de junio de 2015, menos de un mes después de recibir el Leon de Plata, una tormenta provocó el colapso de la escuela flotante de Makoko.

Hay crónicas que dicen que, en realidad, la escuela flotante nunca estuvo en funcionamiento completo. Que colocaban pupitres y pizarras cuando iban fotógrafos occidentales y luego las quitaban cuando el reportaje había terminado.

Y que el propio Adeyemi estaba detrás.

Y que el propio Adeyemi estaba detrás.

Esas mismas crónicas dicen que, aunque el diseño era bastante barato, también era mucho más caro que lo que costaba construir habitualmente en Makoko.

Y que, además de la propia construcción, el mantenimiento también era demasiado costoso y complicado.

Y que, además de la propia construcción, el mantenimiento también era demasiado costoso y complicado.

No sé hasta que punto Adeyemi "usó" a Makoko como maniobra publicitaria. Yo creo sinceramente que no lo hizo.

Creo que el cree genuinamente en las bondades de su diseño. Y, de hecho, lo ha reconstruido en Brujas...

Creo que el cree genuinamente en las bondades de su diseño. Y, de hecho, lo ha reconstruido en Brujas...

Pero claro, Venecia, Brujas y Chengdu son ciudades mucho más ricas que Makoko. Y el ecosistema socioeconómico donde se han levantado las réplicas es también mucho más favorable que el de la favela flotante.

Kunlé Adeyemi insiste en que quiere volver a intentarlo.

Y a mí, sinceramente, me gustaría que lo consiguiera.

Sería señal de que, aún sobre aguas negras, sin electricidad y sin saneamiento, las cosas van un poco mejor para los treinta mil niños de Makoko.

Y a mí, sinceramente, me gustaría que lo consiguiera.

Sería señal de que, aún sobre aguas negras, sin electricidad y sin saneamiento, las cosas van un poco mejor para los treinta mil niños de Makoko.

Y con estas tres fotos que resumen muy bien el episodio de hoy, vamos a despedirnos de Lagos, de Makoko, de la escuela flotante y de #LaBrasaTorrijos de hoy.

Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o invitadme a un curso de una materia bonita!

Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o invitadme a un curso de una materia bonita!

⚡️ Si os gustan las historias como esta, he contado algunas de las mejores en TERRITORIOS IMPROBABLES, el podcast de #LaBrasaTorrijos.

En el episodio de ayer contamos la historia del OVNI barroco de Chodes y OS VA A MOLAR 🛸🐤🎧

▶️open.spotify.com/episode/50FXul…

En el episodio de ayer contamos la historia del OVNI barroco de Chodes y OS VA A MOLAR 🛸🐤🎧

▶️open.spotify.com/episode/50FXul…

Ah, y TERRITORIOS IMPROBABLES también es el libro de #LaBrasaTorrijos y es un regalo estupendo 🎄🥳

En todas las librerías y en todos los sitios online de este link: tap.bio/pedrotorrijos

Y con EDICIÓN DE LUJO NUMERADA (y firmada) en este otro link: kailas.es/libros/pedro-t…

En todas las librerías y en todos los sitios online de este link: tap.bio/pedrotorrijos

Y con EDICIÓN DE LUJO NUMERADA (y firmada) en este otro link: kailas.es/libros/pedro-t…

Si no queréis perderos ningún episodio de #LaBrasaTorrijos, suscribíos a mi newsletter, para que os avise cuando haya uno nuevo: getrevue.co/profile/pedro_…

Y si queréis leer los capítulos antiguos, están

todos archivados en este hilo de hilos de hilos:

Y si queréis leer los capítulos antiguos, están

todos archivados en este hilo de hilos de hilos:

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1336747158423408645

Las imágenes del capítulo de hoy son de:

Ludo Liu, Isaac D. Pacheco, Jide Odukoya, Whanyinna Children Foundation, Allyn Gaestel, Best Ever Food, Andrew Esiebo, Michelle Delgado Van Demen, Iwan Baan, Emmanuel Osodi, NLÉ, Heinrich Böll Stiftung y Nathaniel Minor.

Ludo Liu, Isaac D. Pacheco, Jide Odukoya, Whanyinna Children Foundation, Allyn Gaestel, Best Ever Food, Andrew Esiebo, Michelle Delgado Van Demen, Iwan Baan, Emmanuel Osodi, NLÉ, Heinrich Böll Stiftung y Nathaniel Minor.

#LaBrasaTorrijos se escribe en directo todos los jueves desde el soleado barrio de Villaverde.

(Fin del HILO 🇳🇬🏫🌊)

(Fin del HILO 🇳🇬🏫🌊)

(Y en el episodio del próximo jueves, que será el último del año, vamos a conocera la historia del más genuino símbolo urbano de Madrid)

FE DE ERRATAS, AMPLIACIONES, CODAS, SALUDOS A MI MAMÁ

1. Lagos es la capital FINANCIERA del país (y, en realidad, de toda África occidental). Desde 1992, la capital administrativa de Nigeria es Abuya.

1. Lagos es la capital FINANCIERA del país (y, en realidad, de toda África occidental). Desde 1992, la capital administrativa de Nigeria es Abuya.

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1469029497211166723

2. Según varios registros, en Makoko llegaron a vivir más de 300.000 personas. Estas cifras no son totalmente fiables porque, claro, los censos tampoco son totalmente fiables.

3. Como Lagos es capital financiera y por el Tercer Puente Continental cruza TANTÍSIMA gente a diario, las autoridades han querido desalojar y demoler Makoko numerosas veces.

La más reciente se produjo en 2012, cuando desahuciaron a 3.000 familias tras un aviso de solo 72 horas.

La más reciente se produjo en 2012, cuando desahuciaron a 3.000 familias tras un aviso de solo 72 horas.

4. En este reportaje de @CarlosBarraganT con fotos de Michelle Delgado Van Demen se ve MUY bien la vida real en Makoko.

elconfidencial.com/mundo/2019-07-…

elconfidencial.com/mundo/2019-07-…

5. Y este video hace un recorrido muy interesante por el barrio y por su economía y costumbres alimenticias.

6. Esta crónica de Ayllin Gaestel documenta muy bien el fiasco de la escuela flotante. Es extensísima y, a mi juicio, no totalmente imparcial, pero merece mucho la pena leerla.

magazine.atavist.com/things-fall-ap…

magazine.atavist.com/things-fall-ap…

*Allyn Gaestel.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh