En Osaka hay un edificio ATRAVESADO POR UNA AUTOPISTA, y a media altura.

Pero no es realmente una rareza, es la consecuencia de un entendimiento muy específico del urbanismo y hasta de la arquitectura.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, la Gate Tower (y el metabolismo).

HILO 👇

Pero no es realmente una rareza, es la consecuencia de un entendimiento muy específico del urbanismo y hasta de la arquitectura.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, la Gate Tower (y el metabolismo).

HILO 👇

(Se recomienda la lectura del episodio de hoy acompañada de la siguiente banda sonora)

open.spotify.com/track/18EMYXJE…

open.spotify.com/track/18EMYXJE…

Cuando pensamos en culturas dominadas por la carretera, habitualmente se nos ocurren unos pocos: los Estados Unidos con sus muscle cars; Italia, los Ferrari y las Ducati y, bueno, quizá también Alemania con eso de que no hay límites de velocidad en las Autobahn...

Pero también habitualmente se nos olvida Japón.

Japón es el país de las megalópolis (sí), el país de las tradiciones ancestrales (también) y el país de los karaokes y los anuncios de whisky protagonizados por occidentales (en efecto).

Japón es el país de las megalópolis (sí), el país de las tradiciones ancestrales (también) y el país de los karaokes y los anuncios de whisky protagonizados por occidentales (en efecto).

Pero Japón también es el país de Honda, Yamaha y Toyota.

Y es posible que esa imagen futurista e hiperacelerada del los nipones se apreciase por primera vez de forma masiva en Occidente gracias a una peli de 1988: Akira.

Y es posible que esa imagen futurista e hiperacelerada del los nipones se apreciase por primera vez de forma masiva en Occidente gracias a una peli de 1988: Akira.

Aparte de su argumento complejo y peculiar, la peli de Katsuhiro Otomo basada en su propio manga enseñaba un Japón urbano megalómano y lleno de motores y autopistas que lo atravesaban por todos lados bajo un paisaje de neones y brutal luminosidad eléctrica.

Era Neo Tokio.

Era Neo Tokio.

Pero, por mucho que Otomo lo llamase Neo Tokio, era paisaje urbano de Akira era (y es) *bastante* similar a la realidad de las grandes ciudades nipones.

Luces, neones.

Y autopistas.

Luces, neones.

Y autopistas.

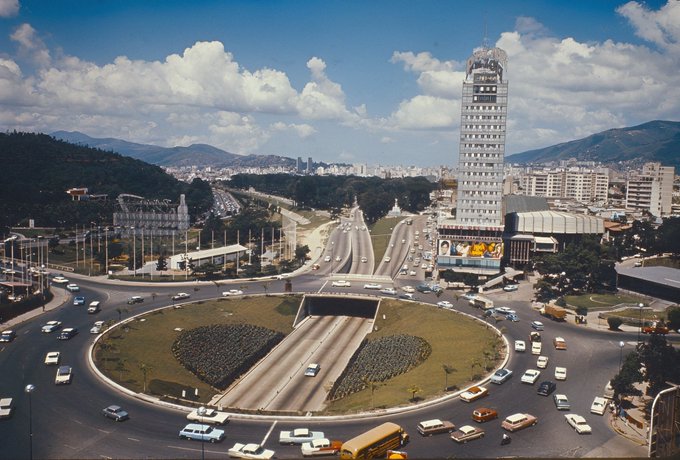

Aunque cada vez hay menos, autopistas urbanas las hay en todo el mundo.

Sin embargo, las japonesas (y por extensión y réplica, las de algunas otras megalópolis asiáticas) son sensiblemente distintas.

No ocupan la superficie de la ciudad; ocupan EL ESPACIO URBANO TRIDIMENSIONAL.

Sin embargo, las japonesas (y por extensión y réplica, las de algunas otras megalópolis asiáticas) son sensiblemente distintas.

No ocupan la superficie de la ciudad; ocupan EL ESPACIO URBANO TRIDIMENSIONAL.

Y ojo, que no solo sucede en las ciudades, también los nudos de autopista que se trazan en las zonas deshabitadas a veces surcan las tres direcciones del espacio en complejísimos encuentros.

Si un nudo de autopista en Los Ángeles (iz.) puede ocupar cientos (y miles) de hectáreas; uno en Nagoya (dr.) se comprime hasta RODEAR Y DESCENDER POR LA FACHADA DE UN EDIFICIO, si es necesario.

Es un poco aventurado intentar dar una explicación concreta a por qué las autopistas niponas son más compactas en superficie y se despliegan por las tres dimensiones, pero es posible que se deba a su concepción del espacio urbano y el espacio rural.

En casi todo el mundo, la mayoría de las personas viven en ciudades. En España, por ejemplo, el 80% de la población vive en el 10% de superficie que representan las ciudades.

Pero es que en Japón, el 80% vive en un 3% de superficie. El Japón vaciado es ENORME.

Pero es que en Japón, el 80% vive en un 3% de superficie. El Japón vaciado es ENORME.

De algún modo, los entornos naturales nipones están menos invadidos, lo cual significa que, de algún modo, que sus ciudades son megalópolis genuinas.

Si a eso le sumamos que los coches necesitan un radio de giro MUY DISTINTO al de los seres humanos, no es precisamente inhabitual que los paisajes urbanos a ojo de calle estén atravesados por dobles, triples y hasta cuádruples plataformas que abrazan edificios.

Plataformas que, además, se apoyan en pórticos y no en pilares, para liberar el máximo posible de superficie inferior.

Las vías rápidas se infiltran en la ciudad y la propia ciudad crece con esos nodos de hormigón como si todo, ciudad y carretera, fuese un organismo vivo en mutación.

Esta relación mutante entre la autopista y la ciudad crea órganos interesantísimos como el Meguro Sky Garden, un parque construido DENTRO Y ENCIMA de un nudo-looping de Tokyo.

Y quizá (quizá) ese crecimiento híbrido y mutante. Esa hipertrofia de la relación entre la naturaleza y la máquina no sea totalmente artificial.

¿Y sí es la expresión de una lógica de posguerra nipona?

¿Y sí es la expresión de una lógica de posguerra nipona?

(Y ahora viene el plot-twist).

En 1959, un grupo de arquitectos japoneses firmaron un texto llamado "Manifiesto Metabolista", cuya base era la palabra "Shinchintaisha", que significa algo así como "el cambio esencial de de materiales y energía entre los organismos y el entorno exterior".

Sí, eso.

Sí, eso.

Influidos por la necesidad de reconstrucción de Japón tras la 2ª Guerra Mundial, arquitectos como Kenzo Tange, Arata Isozaki o Kisho Kurokawa abogaban por un urbanismo y una arquitectura a base de estructuras (y megaestructuras) creciendo de un modo conceptualmente orgánico.

Leído el manifiesto, aparte de flipadas acojonantes como la Nakagin Capsule Tower o el pabellón de Toshiba de la Expo de 1970...

...parecería que ese intercambio de materiales y energía entre lo natural y lo artificial estuviese describiendo las mutaciones de Tetsuo al final de Akira...

...o también los voluptuosísimos recorridos de las vías rápidas japonesas en medio del trazado urbano.

Porque si las carreteras se desarrollan en plataformas a múltiples alturas, acarician edificios, envuelven y sostienen parques y crecen como organismos alrededor de la arquitectura urbana, es hasta lógico que, en una de esas mutaciones, una autopista atraviese un edificio.

Porque esto sucedió.

Esto existe.

Esto existe.

En 1983, el gobierno de la prefectura de Osaka decidió trazar una serie de nuevas salidas a la Autopista Hanshin. a su paso por la ciudad.

Una de esas salidas atravesaba la parcela de una empresa de madera y carbón, que era propietaria de la misma desde la segunda mitad del XIX.

Una de esas salidas atravesaba la parcela de una empresa de madera y carbón, que era propietaria de la misma desde la segunda mitad del XIX.

La empresa se negó en redondo a la venta de la parcela y, en un entorno hipercapitalista como el de la época, la prefectura no estaba por la labor de expropiar.

Además, las cosas se pusieron incluso más complejas cuando, en 1989, se decidió que la autopista no iría a ras de tierra sino a 10 metros de alto. Como tantas otras en Japón.

Así que tras casi 10 años de negociaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo.

Un acuerdo orgánico, hibrido y mutante: los propietarios construirían una torre de oficinas y la salida de la autopista, como un ente orgánico, atravesaría el edificio.

Y

lo

hicieron.

Un acuerdo orgánico, hibrido y mutante: los propietarios construirían una torre de oficinas y la salida de la autopista, como un ente orgánico, atravesaría el edificio.

Y

lo

hicieron.

Construida en 1992, la Gate Tower es una torre de oficinas de 16 plantas, de las cuales la 4ª, la 5ª y la 6ª están ocupadas por un túnel por donde circula la salida 11-03 de la Autopista Hanshin.

Para evitar las vibraciones, toda la estructura del edificio es exterior y, justo en esas plantas, montaron un recubrimiento flexible antirruido que, supongo, será muy eficaz.

Y justo en ese punto del espacio, está la que, quizá es la zona de tránsito más intrincada del mundo.

Una vía pública bajo un paso ferroviario de cuatro vías, que a su vez pasa bajo la salida de una autopista que, a su vez, atraviesa una torre de 16 plantas a mitad de su altura.

Una vía pública bajo un paso ferroviario de cuatro vías, que a su vez pasa bajo la salida de una autopista que, a su vez, atraviesa una torre de 16 plantas a mitad de su altura.

Yo no sé si en esas oficinas se trabajará bien o si se notará mucho el ruido o las vibraciones pero si sé que la Gate Tower no es (totalmente) una rareza.

Probablemente es una consecuencia de decenas de factores entrelazados.

Como la propia vida orgánica.

Probablemente es una consecuencia de decenas de factores entrelazados.

Como la propia vida orgánica.

Y con estas cuatro imágenes que resumen muy bien el hilo de hoy, vamos a despedirnos de Osaka, de la Gate Tower, de Akira, de las autopistas japonesas, del metabolismo y de #LaBrasaTorrijos de esta semana.

Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o subidme a un tobogán!

Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o subidme a un tobogán!

⚡Si os gustan las historias como esta, he contado algunas de las mejores en TERRITORIOS IMPROBABLES, el podcast de #LaBrasaTorrijos.

🎧Suscribíos, que OS VA A MOLAR.

Apple: podcasts.apple.com/us/podcast/ter…

Spotify: open.spotify.com/show/47RcPDyXD…

🎧Suscribíos, que OS VA A MOLAR.

Apple: podcasts.apple.com/us/podcast/ter…

Spotify: open.spotify.com/show/47RcPDyXD…

Ah, y TERRITORIOS IMPROBABLES también es el libro de #LaBrasaTorrijos.

Lo tenéis en todas las librerías y en todos los sitios online de este link: tap.bio/pedrotorrijos

Y es ASÍ de bonito.

Lo tenéis en todas las librerías y en todos los sitios online de este link: tap.bio/pedrotorrijos

Y es ASÍ de bonito.

Si no queréis perderos ningún episodio de #LaBrasaTorrijos, suscribíos a mi newsletter, para que os avise cuando haya uno nuevo: getrevue.co/profile/pedro_…

Y si queréis leer los capítulos antiguos, están

todos archivados en este hilo de hilos de hilos:

Y si queréis leer los capítulos antiguos, están

todos archivados en este hilo de hilos de hilos:

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1336747158423408645

Y también podéis pasaros por mi IG, donde estoy contando historias chulas en otro formato❤️: instagram.com/p/CYUWi3Orih9/

Las imágenes del capítulo de hoy son de:

TMS Entertainment, American Zoetrope, Google, Good Design Awards, Benjamin Lee, Brodie Karel, Óscar, Tien Dat Le, Chris Skinner, Marser, Kenneth Chin, dachamann, Matthew S, Trevor Dobson, Mark Tindale, Brian, Jorge Císcar...

TMS Entertainment, American Zoetrope, Google, Good Design Awards, Benjamin Lee, Brodie Karel, Óscar, Tien Dat Le, Chris Skinner, Marser, Kenneth Chin, dachamann, Matthew S, Trevor Dobson, Mark Tindale, Brian, Jorge Císcar...

... C Y, Luis Rodríguez, 32 takeyann, François Jordaan, Takato Marui y Jordy Meow.

#LaBrasaTorrijos se escribe en directo todos los jueves desde el soleado barrio de Villaverde.

(Fin del HILO 🇯🇵🛣️🏙️🚗🏍️)

(Fin del HILO 🇯🇵🛣️🏙️🚗🏍️)

(Y en el episodio del próximo jueves vamos a conocer la historia de una presa que permitió que un policía se casase con su novio).

LAS PRIMERAS CODAS, SEÑORA!

1. Como bien me avisa Luis Rodríguez, su foto es del magnífico blog @Japonismo.

Aquí habla largo y tendido sobre la Gate Tower, con muchas otras fotos chulísimas: japonismo.com/blog/el-gate-t…

1. Como bien me avisa Luis Rodríguez, su foto es del magnífico blog @Japonismo.

Aquí habla largo y tendido sobre la Gate Tower, con muchas otras fotos chulísimas: japonismo.com/blog/el-gate-t…

Y en el blog tenéis literalmente DECENAS de información sobre Japón chulísima y de primera mano.

En serio, si queréis ir allí, @japonismo es muy probablemente lo mejor que hay en español.

japonismo.com

En serio, si queréis ir allí, @japonismo es muy probablemente lo mejor que hay en español.

japonismo.com

2. La carretera no toca físicamente con el edificio, así que las vibraciones muy probablemente sean mínimas.

https://twitter.com/Juan_Pe_/status/1479213244602593284?t=P2xMgv7SQ_B35ifGWaq6mQ&s=19

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh