En un esquina de Roma hay una iglesia muy pequeña que solo se ve en escorzo, que parece de piedra pero está construida con Tiempo.

Y la construyó un perdedor que no la vio terminada.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, San Carlo alle Quattro Fontane y la matemática de Dios.

HILO 👇

Y la construyó un perdedor que no la vio terminada.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, San Carlo alle Quattro Fontane y la matemática de Dios.

HILO 👇

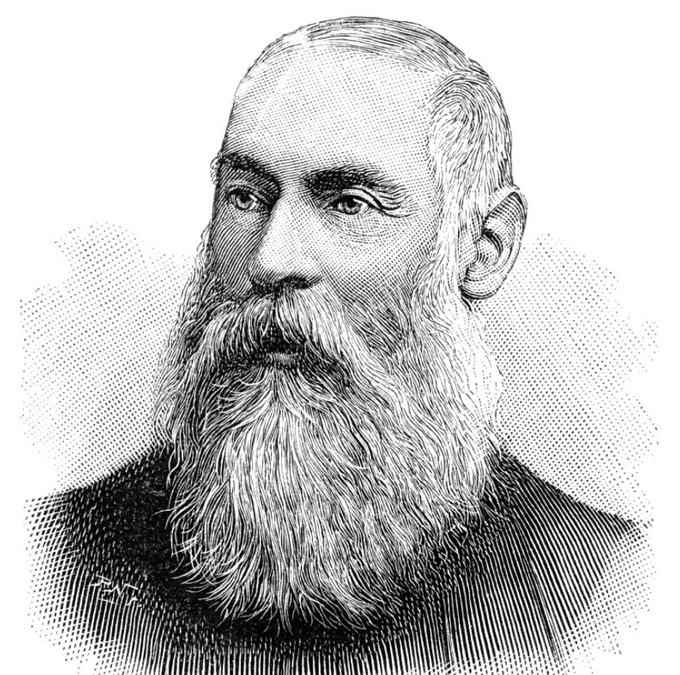

El 30 de julio de 1667, Francesco Borromini quemó todos sus dibujos y sus textos.

Tres días después se arrojó contra su propia espada para quitarse la vida.

Fue el final.

Tres días después se arrojó contra su propia espada para quitarse la vida.

Fue el final.

Borromini nacido Francesco Castelli, procedía de una familia no especialmente acomodada del cantón de Ticino. Su padre, aunque interesado en las artes, solo era un cantero más o menos humilde.

Por eso, quiso enseguida que el niño Francesco fuese más que él.

Por eso, quiso enseguida que el niño Francesco fuese más que él.

El niño Francesco llegó a Milán en 1614, con 15 años, y allí estudió arquitectura y escultura. E incluso trabajó en el Duomo; en la Catedral de Milán.

Quizá allí entendió lo que significaban las líneas de fuerza, las curvas de carga. La geometría del espacio.

Quizá allí entendió lo que significaban las líneas de fuerza, las curvas de carga. La geometría del espacio.

Pero los coste de esas clases de arquitectura y escultura no eran pequeños y, al cabo de unos años, la deuda que había contraído, y recaía en su padre, era tan enorme que el joven Francesco, irascible y con tendencia a la culpa, decidió huir de Milán sin decírselo a su familia.

Con 20 años llegó a Roma, cambió su nombre por Borromini, y comenzó a trabajar con su pariente, Carlo Maderno, en lo que se convertiría en el primer encuentro que cambiaría la vida del joven arquitecto.

Porque Borromini se consideraba arquitecto.

Porque Borromini se consideraba arquitecto.

Maderno puso a trabajar a Borromini en la Basílica de San Pedro, y enseguida le vio repasar sus dibujos y sus cálculos. Enseguida vio la capacidad de su pupilo para entender la geometría.

Para discernir la matemática que sostenía la arquitectura.

Para discernir la matemática que sostenía la arquitectura.

Con la basílica cerca de terminar, restaba la construcción de un elemento esencial en el centro de la cristiandad: el Baldaquino.

Era 1624 y entonces apareció en la vida de Borromini la segunda persona que la cambiaría para siempre.

Gian Lorenzo Bernini.

Era 1624 y entonces apareció en la vida de Borromini la segunda persona que la cambiaría para siempre.

Gian Lorenzo Bernini.

Porque esta es una historia de buenos y malos. Y como Mozart y Salieri, Bette Davis y Joan Crawford o Mark Lenders y Oliver Aton, la enemistad entre Borromini y Bernini definiría su tiempo y, en realidad, el Barroco y toda la historia de la arquitectura.

Ah. Y en esta historia de buenos y malos, el bueno era Bernini.

Bernini era afable y simpático y tenía el favor del Papa.

Pero, además, Bernini convertía el mármol en carne.

Pero, además, Bernini convertía el mármol en carne.

Y, en la Plaza de San Pedro, arreglaba con un gesto el despropósito que había hecho Maderno en la fachada de la basílica.

(Salvo que, en realidad, no fue así).

Bernini era un escultor formidable pero, como arquitecto, en fin, no era el mejor.

Le podía la expresividad y la grandiosidad. Por eso, es bastante probable que los cálculos del Baldaquino fuesen de Borromini, aunque Bernini se llevase todo el mérito.

Le podía la expresividad y la grandiosidad. Por eso, es bastante probable que los cálculos del Baldaquino fuesen de Borromini, aunque Bernini se llevase todo el mérito.

Algo similar pasó en el Palazzo Barberini, que supuestamente hicieron a medias pero cuya firma se llevó Bernini.

Eso sí, aquí Borromini, ya un poco hasta las narices del asunto, decidió que pasaba de ayudar al escultor napolitano.

Eso sí, aquí Borromini, ya un poco hasta las narices del asunto, decidió que pasaba de ayudar al escultor napolitano.

Y eso se vio en las escaleras.

La de Bernini casi iba a tiro fijo.

Borromini, en cambio, confiaba mucho más en su capacidad de calcular la geometría y es un prodigio de voluptuosidad.

La de Bernini casi iba a tiro fijo.

Borromini, en cambio, confiaba mucho más en su capacidad de calcular la geometría y es un prodigio de voluptuosidad.

Supuestamente trabajaban juntos pero Bernini cobraba mucho más y, después de que le estafase con una empresa de mármol, Borromini decidió irse por su cuenta.

Tras casi cargarse la fachada de San Pedro por culpa de, ejem, ir tanto con los huevos fuera, Bernini cayó en desgracia. Aunque la recuperó pronto porque, bueno, porque era afable y simpático. Además del mejor escultor de su época (y quizá de la historia).

Bernini haría el Éxtasis de Santa Teresa, la fuente de la Plaza Navona, la Scala Regia y hasta le invitaron a Paris para ampliar el Louvre.

Scala Regia que, por cierto, era poco menos que una copia a gran escala del FORMIDABLE trampantojo que Borromini había hecho en el Palacio Spada.

Pero es que Borromini, de relaciones públicas iba regular.

Siempre fue huraño, hosco y difícil. Siempre fue ascético e irascible. Casi como si los hombres le molestasen.

Casi como si solo le interesase la máquina numérica con la que veía la arquitectura.

Siempre fue huraño, hosco y difícil. Siempre fue ascético e irascible. Casi como si los hombres le molestasen.

Casi como si solo le interesase la máquina numérica con la que veía la arquitectura.

Porque mientras el napolitano se convertía en el héroe del barroco, Borromini hacía...edificios menores.

Magnificos, sí, pero de importancia menor.

Sant' Ivo alla Sapienza (que le llegaría por gracia de Bernini), Santa Inés en la Agonía o el Oratorio de los Filipinos.

Magnificos, sí, pero de importancia menor.

Sant' Ivo alla Sapienza (que le llegaría por gracia de Bernini), Santa Inés en la Agonía o el Oratorio de los Filipinos.

Y en esas obras "menores", Borromini, hosco y huraño, seguía confiando en la matemática.

Como si se despegase de los hombres. Como si fuese su única manera de trascender.

Como si se despegase de los hombres. Como si fuese su única manera de trascender.

Por eso, su obra más menor y más pequeña es también la mejor.

La primera obra que hizo en solitario. La obra que, sin contactos en Roma, le encargaron unos frailes españoles, los Trinitarios.

San Carlo alle Quattro Fontane.

San Carlino.

La primera obra que hizo en solitario. La obra que, sin contactos en Roma, le encargaron unos frailes españoles, los Trinitarios.

San Carlo alle Quattro Fontane.

San Carlino.

San Carlino es pequeña. Pequeñísima. De apenas 20 metros de largo por 11 de ancho. Casi del tamaño del Baldaquino.

Pero es un prodigio de articulaciones de espacio, de comprensión del terreno, de hacer todo lo posible con lo que se tiene.

Pero es un prodigio de articulaciones de espacio, de comprensión del terreno, de hacer todo lo posible con lo que se tiene.

Porque, sobre todo, San Carlo alle Quattro Fontane es un prodigio del tiempo.

Del Tiempo.

Y el Tiempo es la única manera de entender la arquitectura Barroca.

Y, en realidad, la única manera de entender la arquitectura.

Del Tiempo.

Y el Tiempo es la única manera de entender la arquitectura Barroca.

Y, en realidad, la única manera de entender la arquitectura.

Borromini comenzó las obras en 1633, empezando por el claustro. También pequeño.

Pero que también debe ser recorrido para, al final, girar la cabeza y en ese movimiento, en ese tiempo, entenderlo.

Entender a donde miraba Borromini.

Pero que también debe ser recorrido para, al final, girar la cabeza y en ese movimiento, en ese tiempo, entenderlo.

Entender a donde miraba Borromini.

También realizó la cripta y la biblioteca.

Y, por muy pequeña que sea (y lo es), también debe recorrerse y mirar arriba para entenderla.

Y, por muy pequeña que sea (y lo es), también debe recorrerse y mirar arriba para entenderla.

Y la escalera a la cripta, minúscula, también participa en ese viaje que los seres humanos tomamos, de ese tiempo en recorrido que necesitamos, para comprenderla.

(Hasta que se acabó el tiempo)

El 30 de julio de 1667, Francesco Borromini, después de cien desaires y mil peleas, después de sufrir resquemores e inspirar otros, harto de enfermedades y harto de los hombres, quemó todos sus dibujos y sus textos.

El 2 de agosto se arrojó contra su propia espada.

El 2 de agosto se arrojó contra su propia espada.

Hosco y huraño, siempre había sido un perdedor. Y fue tan perdedor que ni siquiera logró quitarse la vida con la espada y murió por gracia (o sea eutanasia) al día siguiente. El 3 de agosto.

Por suerte, las cosas le salieron tan mal que no todo lo que quemó se quemó.

Por suerte, las cosas le salieron tan mal que no todo lo que quemó se quemó.

La iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, aunque ya había sido consagrada en 1646, aún no estaba terminada.

Por suerte, los planos se conservaron.

Por suerte, porque esa fachada es tan bella que solo se entiende en escorzo.

Otra vez, solo se entiende en el tiempo.

Por suerte, los planos se conservaron.

Por suerte, porque esa fachada es tan bella que solo se entiende en escorzo.

Otra vez, solo se entiende en el tiempo.

Solo se entiende girando la cabeza y avanzando un poco hacia ella.

Aquí pongo fotografías, pero los menadros y las curvas y las contracurvas solo se entienden cuando avanza ante nuestros ojos.

Cuando se acerca.

Aquí pongo fotografías, pero los menadros y las curvas y las contracurvas solo se entienden cuando avanza ante nuestros ojos.

Cuando se acerca.

Y entonces entramos.

Y aunque recibimos el golpe.

Y el espacio, tan pequeño y a la vez inmarcesible.

Y aunque recibimos el golpe.

Y el espacio, tan pequeño y a la vez inmarcesible.

Y miramos arriba. Y allí está lo que no éramos capaces de abarcar al entrar.

Las curvas y los óvalos y las secciones de esfera.

Todo eso que, en realidad, no pertenece al hombre.

Las curvas y los óvalos y las secciones de esfera.

Todo eso que, en realidad, no pertenece al hombre.

Y arriba. Más arriba. Si esperamos el momento justo (si esperamos el tiempo justo), quizá podamos ver como el sol que se cuela por la linterna ilumina al santo fantasma.

Al espíritu.

Al espíritu.

Y entonces, solo entonces, tal vez entendamos que a Francesco Borromini, irascible, hosco y huraño, consiguió colocarnos delante de la matemática de Dios.

Y con estas tres imágenes que resumen muy bien el hilo de hoy, vamos a despedirnos de Bernini, de Borromini, de Mark Lenders, de lo festivo y lo huraño, de Roma y de #LaBrasaTorrijos de esta semana.

Si os ha gustado, hacedme RT al hilo, FAVs, follows o compradme un smoking e compradme una espada (de plástico, por favor!)

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1496928374065086464

Si os gustan las historias como esta, me he guardado las mejores para TERRITORIOS IMPROBABLES, el libro de #LaBrasaTorrijos.

Lo podéis pedir en la librería que más os guste y también en TODOS los sitios online de este link: tap.bio/pedrotorrijos

Y ya vamos por la 7ª EDICIÓN!

Lo podéis pedir en la librería que más os guste y también en TODOS los sitios online de este link: tap.bio/pedrotorrijos

Y ya vamos por la 7ª EDICIÓN!

⚡️Y si pensáis hacer un viaje chulo esta Semana Santa, veníos conmigo a Nueva York para que os cuente un montón de historias chulísimas, Y EN DIRECTO (pero tendréis las tardes libres, eso sí 😁)

✈️Reservas aquí: premium.bthetravelbrand.com/viaje/new-york…

✈️Reservas aquí: premium.bthetravelbrand.com/viaje/new-york…

Si no queréis perderos ningún episodio de #LaBrasaTorrijos, suscribíos a mi newsletter, para que os avise cuando haya uno nuevo: getrevue.co/profile/pedro_…

Y si queréis leer los capítulos antiguos, están

todos archivados en este hilo de hilos de hilos:

Y si queréis leer los capítulos antiguos, están

todos archivados en este hilo de hilos de hilos:

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1336747158423408645

Las imágenes del capítulo de hoy son de:

Jonathan Rieke, batintherain, pushypenguin, Mauro Orlando, Paolo Monti, Victor Andrade, Chris Nas, Tom Parnell, Ana Rey, Ricardo André Franz, Pixabay, nomafa [at]uy y @sofialomart,que me ha cedido su preciosa foto de la biblioteca.

Jonathan Rieke, batintherain, pushypenguin, Mauro Orlando, Paolo Monti, Victor Andrade, Chris Nas, Tom Parnell, Ana Rey, Ricardo André Franz, Pixabay, nomafa [at]uy y @sofialomart,que me ha cedido su preciosa foto de la biblioteca.

#LaBrasaTorrijos se escribe en directo todos los jueves desde el soleado barrio de Villaverde.

(Fin del HILO ⚔️⏰⛪️🇮🇹 )

(Fin del HILO ⚔️⏰⛪️🇮🇹 )

(Ah, y también podéis pasaros por mi IG, donde estoy contando historias chulas en otro formato ❤️: instagram.com/p/CaRpbUrt8we/)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh