En 1986, unos niños tailandeses quisieron montar un equipo de fútbol. Solo había un problema: allí no había ninguna cancha y ni siquiera tierra firme, porque vivían en un pueblo flotante.

Y aun así, lo hicieron.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, el Panyee FC y el gol del siglo.

🧵⤵️

Y aun así, lo hicieron.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, el Panyee FC y el gol del siglo.

🧵⤵️

(Se recomienda la lectura del episodio de hoy acompañada de la siguiente banda sonora).

open.spotify.com/track/682efLsA…

open.spotify.com/track/682efLsA…

Los grandes acontecimientos deportivos llegan a todo el mundo. A todo. Nos afectan a todos, queramos o no, nos gusten o no. Porque alteran la vida de las ciudades, porque cambian el territorio.

Y porque sus catedrales son hitos urbanos de primer orden.

Y porque sus catedrales son hitos urbanos de primer orden.

Río no sería Río sin Maracaná y Munich no sería Munich sin el Allianz Arena, aunque esté construido en las afueras de la ciudad.

Pero no se trata solo de las alteraciones físicas del territorio.

Como nos enseñó Gerardo Olivares en su divertidísimo documental/no documental "La Gran Final", un Mundial de fútbol afecta a la vida hasta en los lugares más remotos: el Sahara, la Amazonía o el desierto de Gobi.

Como nos enseñó Gerardo Olivares en su divertidísimo documental/no documental "La Gran Final", un Mundial de fútbol afecta a la vida hasta en los lugares más remotos: el Sahara, la Amazonía o el desierto de Gobi.

Y hay veces en las que un acontecimiento deportivo universal altera la vida y cambia el territorio del lugar más insospechado.

Especialmente cuando en ese acontecimiento se produce uno de los momentos más bellos y más decisivos de la historia del deporte.

Especialmente cuando en ese acontecimiento se produce uno de los momentos más bellos y más decisivos de la historia del deporte.

El 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca de México, exactamente a las 13h 12' 20'', Héctor Enrique filtra un pase para sortear la presión inglesa desde la mitad de su propio campo hacia la divisoria.

Ese pase lo recoge Diego Armando Maradona.

Ese pase lo recoge Diego Armando Maradona.

Diez segundos y seis décimas después, el 10 de Argentina marca el gol del siglo.

Miles de argentinos celebran, gritan y lloran. Otros tantos ingleses se enfadan. Muchos miles más de aficionados por todo el mundo se llevan las manos a la cabeza entre el asombro y la incredulidad.

Uno de esos aficionados es un chaval tailandés llamado Prayut Pasampan "Naan".

Uno de esos aficionados es un chaval tailandés llamado Prayut Pasampan "Naan".

Completamente extasiado con lo que acababa de ver, y aunque nunca había jugado al fútbol, Naan propuso a sus amigos formar un equipo, a lo que sus amigos respondieron que guay, que genial, que iban a ser tan buenos como Maradona.

Pero también le dijeron que dónde pensaban entrenar, porque ahí no había ninguna cancha y tampoco podían irse a jugar al potrero porque no había potreros.

Resulta que esos chavales vivían en Ko Panyi, una isla flotante en la bahía de Phang Nga.

Resulta que esos chavales vivían en Ko Panyi, una isla flotante en la bahía de Phang Nga.

En realidad, Ko Panyi no es "flotante".

Como otros asentamientos de este tipo, está construido a base de palafitos. Es decir, edificios sobre pilotes que se clavan en el lecho marino.

Como otros asentamientos de este tipo, está construido a base de palafitos. Es decir, edificios sobre pilotes que se clavan en el lecho marino.

¿Y por qué a alguien se le ocurriría fundar un pueblo en unas condiciones tan complicadas?

Bueno, los palafitos a veces se construyen por sus ventajas climatológicas, pero otras veces, como en la africana Ganvié, por circunstancias mucho más difíciles.

Bueno, los palafitos a veces se construyen por sus ventajas climatológicas, pero otras veces, como en la africana Ganvié, por circunstancias mucho más difíciles.

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1509597763138424832

Ko Panyi está construido sobre el mar por culpa de la xenofobia.

A finales del siglo XVIII, un grupo de familias de pescadores de Java arribaron a la costa de Phang Nga en busca de mejores caladeros.

A finales del siglo XVIII, un grupo de familias de pescadores de Java arribaron a la costa de Phang Nga en busca de mejores caladeros.

En esa época, la ley tailandesa impedía ser propietario de terreno a cualquier persona que no tuviera orígenes tailandeses. Así que los pescadores de Java decidieron fundar su pueblo donde no hubiese terreno.

Sobre el mar.

Sobre el mar.

Con el paso de los siglos, Ko Panyi fue prosperando y los endebles palafitos de madera se convirtieron casas sobre pilotes de hormigón, y los canales se transformaron en calles firmes.

Lo suficiente como para, por ejemplo, construir una mezquita de tamaño considerable.

Lo suficiente como para, por ejemplo, construir una mezquita de tamaño considerable.

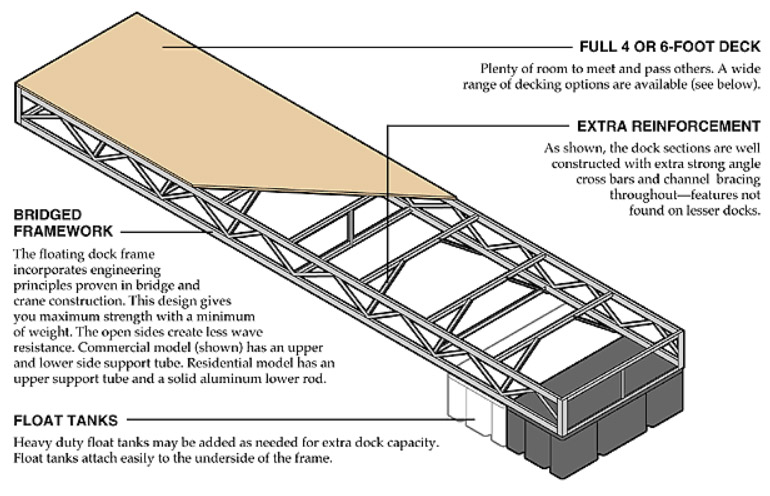

Pero, en 1986, los chavales futboleros no tenían precisamente el dinero suficiente para construir una cancha sobre pilotes de hormigón, así que regresaron a los orígenes de su pueblo.

Construyeron una cancha flotante.

Literalmente.

Construyeron una cancha flotante.

Literalmente.

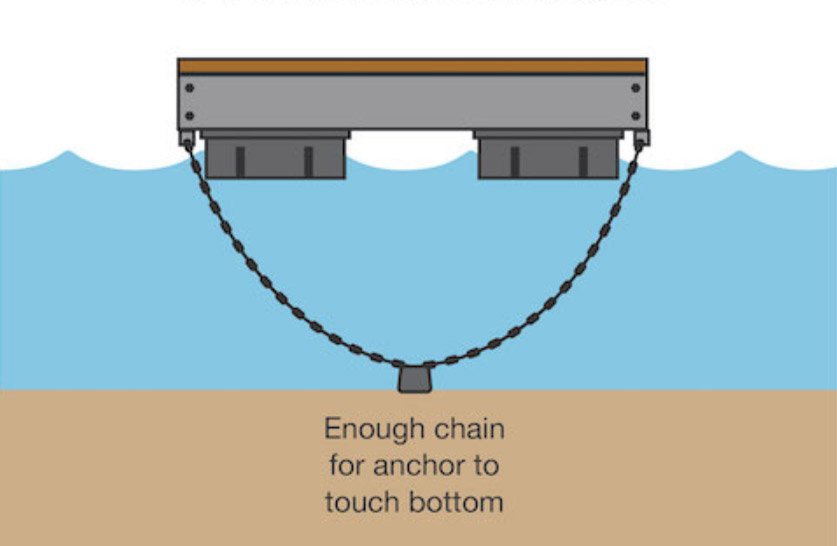

Emplearon un sistema de tanques de plástico anclado la corriente no se lo llevase sobre el cual montaron la cancha.

Puede parecer rudimentario, pero es el mismo método con el que Christo y Jeanne-Claude montaron sus "Floating Piers" en Italia en 2016.

Puede parecer rudimentario, pero es el mismo método con el que Christo y Jeanne-Claude montaron sus "Floating Piers" en Italia en 2016.

Pero claro, estando hecha con tablones de madera que sobraban de otras casas y clavados como buenamente supieron, la cancha de los chicos de Ko Panyi no era tan sofisticada como la obra de Christo y Jeanne-Claude.

Pero sirvió.

Había nacido el Panyee F.C.

Pero sirvió.

Había nacido el Panyee F.C.

Los chavales entrenaron, se envalentonaron y se inscribieron en un torneo infantil.

Los partidos se disputaban en tierra firme y, aunque apenas llevaban unas semanas jugando al fútbol, resulta que no eran tan malos.

Contaban con una ventaja inesperada: su campo.

Los partidos se disputaban en tierra firme y, aunque apenas llevaban unas semanas jugando al fútbol, resulta que no eran tan malos.

Contaban con una ventaja inesperada: su campo.

Como precisamente habían entrenado en la cancha flotante, no solían emplear el patadón hacia arriba, sino que jugaban bajando la pelota al piso. Y eso les hacía MUY hábiles en la cancha.

Acabaron segundos.

Acabaron segundos.

Ese segundo puesto supuso un éxito para el pueblo de Ko Panyi, hasta el punto de que, en las temporadas siguientes, les construyeron un par de canchas nuevas.

Esta vez estables, de hormigón y con barreras para que el balón no se fuese al agua.

Esta vez estables, de hormigón y con barreras para que el balón no se fuese al agua.

Según cuentan los protagonistas, el fútbol se convirtió en el deporte preferido (y supongo que, ejem, el único) de Ko Panyi.

También cuentan que, de hecho, se popularizó tanto que el Panyee FC ganó varios torneos juveniles entre 2000 y 2010.

También cuentan que, de hecho, se popularizó tanto que el Panyee FC ganó varios torneos juveniles entre 2000 y 2010.

Pero esto no es el Mundial y esta historia estuvo oculta al mundo durante décadas.

Hasta que en 2011, el cineasta Matthew Devine rodó un corto para el banco TMB, donde contaba toda la historia del Panyee FC (y de donde he extraído varias capturas).

Hasta que en 2011, el cineasta Matthew Devine rodó un corto para el banco TMB, donde contaba toda la historia del Panyee FC (y de donde he extraído varias capturas).

El corto es precioso pero, como en todas estas cosas, es difícil saber cuánto de él es fiel y cuánto hay de recreación de la memoria.

Sin embargo, sí hay algo totalmente real: que el fútbol ha modificado el territorio (y la vida) de un pueblo flotante con apenas 1500 habitantes.

Sin embargo, sí hay algo totalmente real: que el fútbol ha modificado el territorio (y la vida) de un pueblo flotante con apenas 1500 habitantes.

Es más, tras el documental, la historia dio la vuelta al mundo y se contó en cientos de sitios y el campo flotante del Panyee FC, renovado con una superficie sintética, es ahora mismo uno de los principales atractivos turísticos de Ko Panyi.

Así que quizá fue un corto o el anuncio de un banco o el turismo.

O quizá fueron unos chavales que querían ser como Maradona, y aunque nunca marcaron el gol del siglo, consiguieron que en su pueblo flote el campo de fútbol más bonito del mundo.

O quizá fueron unos chavales que querían ser como Maradona, y aunque nunca marcaron el gol del siglo, consiguieron que en su pueblo flote el campo de fútbol más bonito del mundo.

Si os ha gustado el episodio de hoy, hacedme RT al hilo, FAVs, follows o invitadme a una pachanga, que tan malo no soy!

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1542583168955568128

Y si os gustan las historias como esta, TERRITORIOS IMPROBABLES es el libro de #LaBrasaTorrijos, y allí me he guardado las mejores.

Lo podéis pedir en todas las librerías y en los sitios online habituales: tap.bio/pedrotorrijos

Y es el libro perfecto para el verano!

Lo podéis pedir en todas las librerías y en los sitios online habituales: tap.bio/pedrotorrijos

Y es el libro perfecto para el verano!

❤️Ah, y también podéis pasaros por mi IG, donde estoy contando historias chulas en otro formato: instagram.com/p/CfWVbxENy2V/

Las imágenes del capítulo de hoy son de:

Diego Baravelli, Ungry Young Man, Glen MacLarty, thesefootballtimes, blowithhand, Wolfgang Volz, dockingsolutions, Jack Docks, Marcio de Assis, Unisport, thailandculturetravel, Sundays :), Iwan Baan, Tourism Thailand...

Diego Baravelli, Ungry Young Man, Glen MacLarty, thesefootballtimes, blowithhand, Wolfgang Volz, dockingsolutions, Jack Docks, Marcio de Assis, Unisport, thailandculturetravel, Sundays :), Iwan Baan, Tourism Thailand...

...Alexander Grabchilev, shutterstock, roadlessandy y, las más espectaculares, que son del gran Sebastien Nagy.

Podéis ver muchas más en su Instagram: instagram.com/sebastien.nagy…

Podéis ver muchas más en su Instagram: instagram.com/sebastien.nagy…

#LaBrasaTorrijos se escribe en directo todos los jueves desde el soleado barrio de Villaverde.

(Fin del HILO ⚽️🏡🌊🔟)

(Fin del HILO ⚽️🏡🌊🔟)

El de hoy ha sido el último episodio de #LaBrasaTorrijos de la temporada, pero este domingo tenemos historia extra!

Y vamos a viajar a un lugar que tiene 350 millones de años de antigüedad.

Y vamos a viajar a un lugar que tiene 350 millones de años de antigüedad.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh