Encore une fois, @dr_l_alexandre utilise la référence au Moyen Âge pour diaboliser les écologistes contemporains. Cette fois, il compare l'éco-angoisse d'ajd aux "peurs des chrétiens de l'an mille".

Or il se trouve que ces peurs... n'existent pas. Petit thread ⬇️ #medievaltwitter

Or il se trouve que ces peurs... n'existent pas. Petit thread ⬇️ #medievaltwitter

L’idée de base est simple : autour de l’an mil ou de l'an 1033, donc mille ans après la naissance ou Passion du Christ (vous suivez ?), les chrétiens en Occident auraient été pris d’une peur panique de voir arriver la fin du monde (c'est ce qu’on appelle le millénarisme).

Cette idée se trouve sous la plume de certains auteurs du XVIIe siècle. Elle est surtout popularisée, ensuite, au XIXe siècle, notamment par Jules Michelet, qui écrit par exemple « Cet effroyable espoir du Jugement dernier s'accrut dans les calamités qui précédèrent l'an mille »

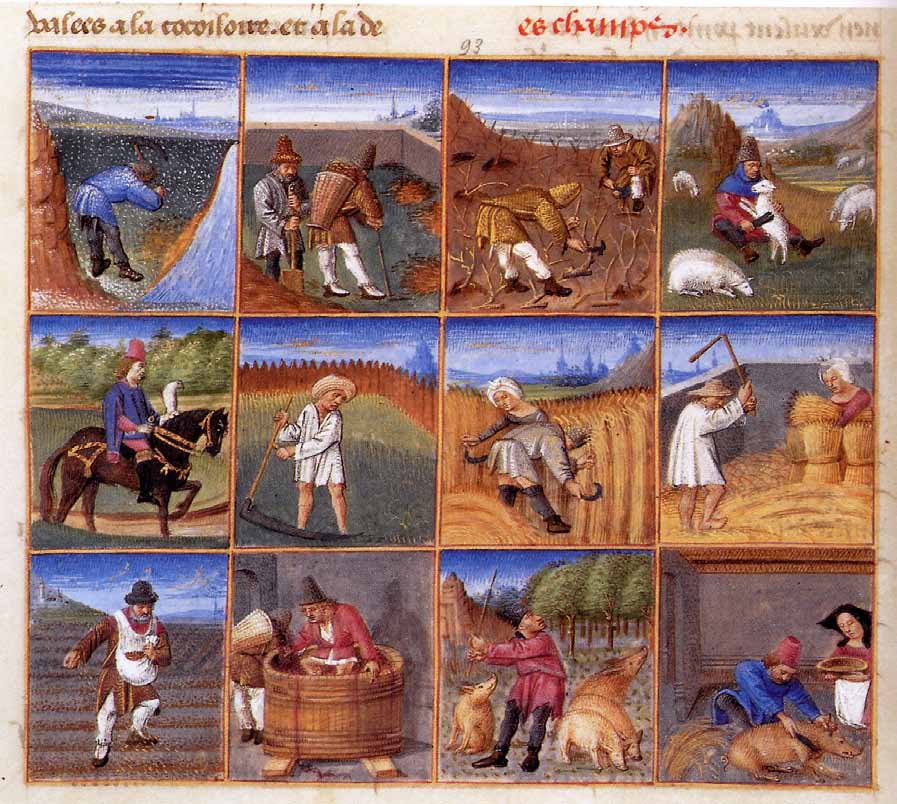

Cette idée ne vient pas de nulle part. Le chroniqueur Raoul Glaber fait bel et bien la liste des « malheurs » de son époque – famines, tempêtes, incendies... – et les relie à la « prophétie de Jean » selon laquelle le diable sera libéré après mille ans (Apocalypse, 20 :1-15).

Mais bon... déjà, Raoul Glaber rédige sa chronique vers 1048, donc pas vraiment en l’an mil ! Ensuite, évidemment, c’est un clerc, un lettré, qui cherche donc à lire le monde à travers la Bible. Pas étonnant de voir qu’il relie les événements de son temps au texte saint.

D’autres auteurs condamnent explicitement, eux, cette attente millénariste. Abbon de Fleury écrit ainsi : « dans l’année 994, des prêtres à Paris annonçaient la fin du monde. Ce sont des fous : il suffit d’ouvrir la Bible pour voir qu’on ne peut en connaître le jour ni l’heure ».

En outre et surtout, on ne trouve dans les sources aucune trace de terreur populaire autour de l’an mil. L’immense majorité de la population n’utilise pas, alors, le calendrier chrétien : le passage du millénaire est donc passé inaperçu pour presque tout le monde.

Si inquiétude il y a eu, elle n’a touché qu’une poignée de clercs, et n’a jamais fait l’unanimité parmi le clergé. Plus tard, d’autres clercs penseront que la fin du monde est proche, mais là encore, sans qu’il n’y ait jamais de panique collective.

Le médiéviste Sylvain Gouguenheim, après avoir soigneusement repris tout le dossier, conclut ainsi catégoriquement à l’inexistence totale d’une « peur des chrétiens de l’an mil ». On le répète : LES GENS N’ONT PAS EU PEUR DE LA FIN DU MONDE EN L’AN MIL. Pas du tout. Point final.

Bref, @dr_l_alexandre prouve ici sa méconnaissance de l’historiographie (pas récente : le livre de S. Gouguenheim date de... 1999 !) et préfère reprendre un vieux cliché sur le Moyen Âge pour appuyer son propos éco-rassuriste.

Assimiler les peurs d'ajd aux angoisses de l'an mil permet d'en montrer l'irrationnalité. De même qu'assimiler les combats écologistes à une volonté de "revenir au Moyen Âge" (ce qu'il fait plus loin dans l'article) permet de délégitimer les premiers.

Cette manière d'utiliser l'histoire médiévale (même si, la preuve, on n'y connaît rien) pour dire du mal de l'écologie contemporaine est bien sûr efficace, mais absurde. Cf notre analyse de cette stratégie rhétorique ici !

https://twitter.com/AgeMoyen/status/1192003153069297664

Dernier truc : les clercs médiévaux inquiets de la fin des temps en l'an mil s'appuyaient sur la Bible. Les angoisses d'ajd s'appuient sur... l'état actuel du monde. L'éco-rassurisme n'est pas seulement idiot : il est dangereux.

radiofrance.fr/franceinter/po…

radiofrance.fr/franceinter/po…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh