Vous avez peut-être vu passer ce petit extrait d’une conférence de mars dernier donnée par Sandrine Rousseau à l’UCL. Elle y parle des #sorcières et de leur répression... et dit à peu près n’importe quoi. Un thread, coécrit par @CathKikuchi et moi ⬇️! #histoire #medievaltwitter

La conférence en entier est accessible ici, et elle parle des sorcières à partir de 20’10. C’est un thème particulièrement à la mode depuis quelques années, notamment dans les milieux militants.

L’idée que les sorcières seraient des résistantes au patriarcat, dans un « mouvement » de lutte, réprimé par une violence tous azimuts est en réalité largement tiré d’un livre cité dans cette conférence : Caliban et la sorcière, de S. Federici.

Dans ce livre, S. Federici essaie à tout prix, quitte à déformer la réalité historique, de faire de la répression des sorcières une sorte d’aube du patriarcat et du capitalisme (lié également à l’esclavage et à la colonisation).

« Caliban » a été déjà amplement critiqué pour ses nombreuses erreurs et imprécisions. Sous une forme scientifique, l’autrice présente un récit malhonnête, reposant sur des erreurs grossières. Cf cette critique (très critique ^^)

blogs.mediapart.fr/yann-kindo/blo…]

blogs.mediapart.fr/yann-kindo/blo…]

D’autres ouvrages comme ceux Starhawk, ou plus récemment de Mona Chollet, reprennent tout ou partie de ce raisonnement.

Mais ce récit de la chasse aux sorcières est historiquement faux, et voilà pourquoi.

Mais ce récit de la chasse aux sorcières est historiquement faux, et voilà pourquoi.

S. Rousseau évoque « 150 000 femmes brûlées ». Les spécialistes proposent plutôt un maximum de 100 000, et plutôt 50 000-80 000 entre le XVe et le XVIIe siècle (ce qui est déjà considérable).

Il est tout à fait faux de dire qu’on torturait et brûlait vif pour un oui ou pour un non. Les procédures étaient longues, la torture était règlementée, les procès pour sorcellerie pouvaient être très coûteux. Evitons de tomber dans le fantasme d’une violence débridée…

De nombreuses accusées n’ont jamais été torturées. D’autres ont pu se défendre et gagner leur procès. De toute manière, le plus souvent, les sources ne nous renseignent pas sur la fin des procédures (et oui, c’est frustrant !) Cf ce super fil :

https://twitter.com/MGPerbellini/status/1189840802970775553

S. Rousseau dit ensuite « « C’était un régime de terreur absolue, il suffisait qu’une seule personne vous accuse pour être brulée vive ».

Là encore, c’est totalement faux. Une accusation ne suffit pas à ouvrir un procès, a fortiori à condamner quelqu’un !

Là encore, c’est totalement faux. Une accusation ne suffit pas à ouvrir un procès, a fortiori à condamner quelqu’un !

Même si c’est vrai que les Inquisiteurs sont très attentifs à la « rumeur », càd à l’opinion publique, à ce qui se dit de telle ou telle personne. Mais bon, il ne suffit pas d’aller taper à la porte du curé local pour faire cramer sa voisine... !

Dire que c’est » un régime de terreur absolu » reprend tout le discours militant autour de la chasse aux sorcières, mais est très exagéré. Il n’y a pas de « guerre contre les femmes », et les femmes ne vivaient pas dans la peur du procès...

« 80% des victimes sont des femmes » : ça, en revanche, c’est vrai. C’est même le gros changement du XVe siècle, alors qu’avant les sorciers étaient surtout des hommes. Et, de fait, ça participe bel et bien d’un nouveau rapport aux femmes qui s’installe alors peu à peu en Europe.

« Les victimes ne dépendaient pas des hommes. C’étaient soit des femmes qui vivaient seules, donc probablement des lesbiennes, soit des veuves... »

Passage hyper malaisant, l’assimilation femme vivant seule = lesbienne étant terriblement maladroite et anachronique

Passage hyper malaisant, l’assimilation femme vivant seule = lesbienne étant terriblement maladroite et anachronique

Même si oui, il y avait bien des femmes aimant les femmes/couchant avec des femmes/ne couchant qu'avec des femmes au Moyen Âge, et même des femmes vivant en couple. Mais de là à dire que la moindre femme seule est une lesbienne, c'est bien sûr très maladroit.

Mais du coup, qui étaient les victimes ? C’est vrai que souvent ce sont des femmes un peu en marge, dont des veuves ou des célibataires. Mais, parfois, ce sont aussi des femmes parfaitement intégrées à la communauté, mariées, mères, qui travaillent, etc

Désolé de jouer aux historiens casse-pied, mais c’est souvent plus compliqué que ça ! On ne peut pas réduire les femmes condamnées pour sorcellerie à une seule caractéristique.

« Les victimes étaient des guérisseuses [...] comme elles accouchaient les femmes, elles étaient assez puissantes ».

C’est mal dit mais c’est plutôt vrai. Derrière la répression des sorcières joue la construction d’un monopole masculin des savoirs médicaux

C’est mal dit mais c’est plutôt vrai. Derrière la répression des sorcières joue la construction d’un monopole masculin des savoirs médicaux

Les hommes cherchent bel et bien à évincer les femmes de la médecine (mais aussi d’autres domaines socio-économiques et aussi de la magie savante – si si, ça existe, pensez à Nostradamus !) et y parviennent en attaquant la réputation de celles qui l’exercent.

Mais ce n’est pas le seul critère. Il y a des effets d’entraînement : on condamne des sorcières dans le village d’à côté, donc on se met à avoir peur qu’il y en ait chez soi aussi. Le roi s’en mêle : il veut affirmer son autorité, donc prend sur lui d’arrêter quelques sorcières

Conclusion : « ces femmes pouvaient transmettre une parole de résistance et on a cassé cette résistance par le mouvement des sorcières ».

Là on est dans du pur fantasme (mais, encore une fois, S. Rousseau ne fait ici que répéter les thèses de S. Federici).

Là on est dans du pur fantasme (mais, encore une fois, S. Rousseau ne fait ici que répéter les thèses de S. Federici).

Déjà, parler de « mouvement des sorcières » est très maladroit. Cela laisse entendre que c’est quelque chose d’organisé, voire de structuré, ce qui est faux.

En réalité l’amplification de la chasse aux sorcières est un phénomène ultra complexe, qui répond à des causes à la fois économiques, théologiques, ecclésiologiques, étatiques. Mais ça ne vient pas d’une volonté unique : ce n’est pas, précisément, un mouvement

Enfin, invoquer une « parole de résistance » des femmes est totalement imaginaire. C’est prêter aux victimes de ces procès une cohérence qu’elles n’avaient pas, en gommant leurs différences. Beaucoup sont accusées d’être des sorcières sans avoir jamais revendiqué ce qualificatif.

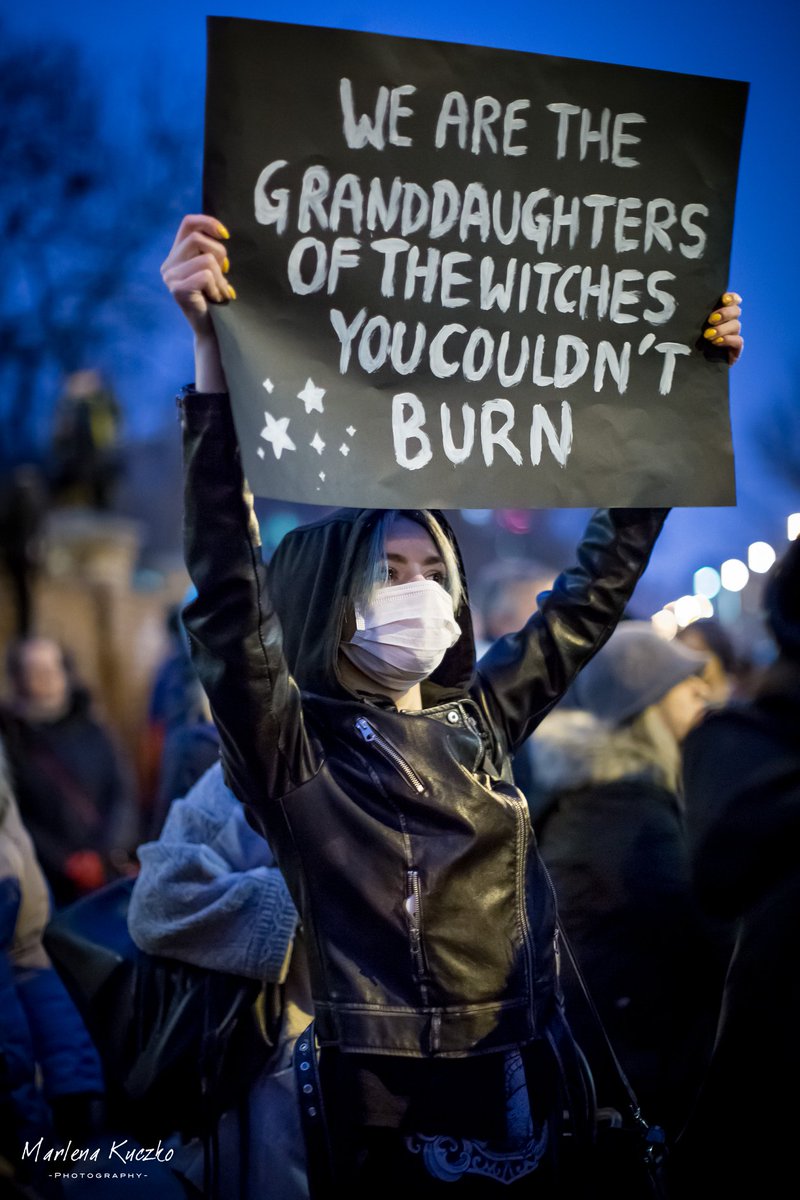

Aujourd’hui en revanche, être sorcière est revendiqué dans certains mouvements féministes. Mais ne plaquons pas notre conception de la sorcellerie sur le passé ! Faire de ces femmes des « résistantes » est une relecture très abusive du passé au prisme de nos préoccupations.

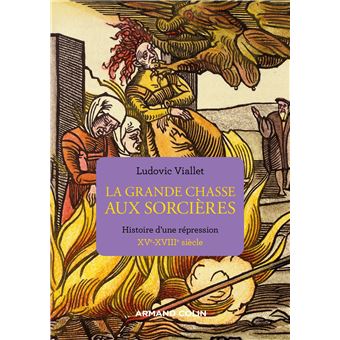

Merci d’avoir suivi ce thread. En images, quelques livres récents sur la sorcellerie : il s’agit d’un sujet d’études passionnant, qui nourrit de nombreuses recherches, et pas du tout d’un objet figé.

Pour en savoir plus, quelques ressources :

- le livetweet d'un colloque sur le crime de sorcellerie

- Le podcast de @MGPerbellini dans @PMedievistes : soundcloud.com/fannycomo/ep-2…

- le livetweet d'un colloque sur le crime de sorcellerie

https://twitter.com/MGPerbellini/status/1446093067832934401)

- Le podcast de @MGPerbellini dans @PMedievistes : soundcloud.com/fannycomo/ep-2…

Pour une critique du livre de Federici, cf cet entretien entre @monachollet et @CathKikuchi sur @Mediapart !

mediapart.fr/journal/cultur…

mediapart.fr/journal/cultur…

Et enfin, sur la sorcellerie et les violences faites aux femmes, un de nos articles écrit par @MGPerbellini : actuelmoyenage.wordpress.com/2020/06/04/cou…

Update : beaucoup de réflexions hyper intéressantes sur la légitimité/pertinence de ce fil. On a essayé de porter une critique mesurée et surtout pas personnelle. Evidemment on condamne toute forme de harcèlement qui utiliserait nos propos.

Update 2 : on me signale (merci !) que l'émission de Mediapart est disponible sur youtube, voilà le lien :

Update 3 : énormément d'échanges entre collègues notamment sur la pertinence de ce qu'on peut appeler rapidement le fact-checking historique.

Je partage ici les remarques de @ChopelinP qui me semblent parmi les plus intelligentes de ce qui s'est dit.

Je partage ici les remarques de @ChopelinP qui me semblent parmi les plus intelligentes de ce qui s'est dit.

https://twitter.com/ChopelinP/status/1568218387683082242?t=lW6TzAPMKyLaW5s9-I-q_w&s=19

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh