En 1928, Henry Ford construyó una ciudad entera en medio de la Amazonía.

Una nueva Detroit en la selva, y cuyos habitantes debían ser vegetarianos y abstemios, pero acabó destruida en una revuelta de nativos semialcohólicos.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, Fordlandia.

🧵⤵️

Una nueva Detroit en la selva, y cuyos habitantes debían ser vegetarianos y abstemios, pero acabó destruida en una revuelta de nativos semialcohólicos.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, Fordlandia.

🧵⤵️

(Se recomienda la lectura del episodio de hoy acompañada de la siguiente banda sonora).

open.spotify.com/track/60B9EJpI…

open.spotify.com/track/60B9EJpI…

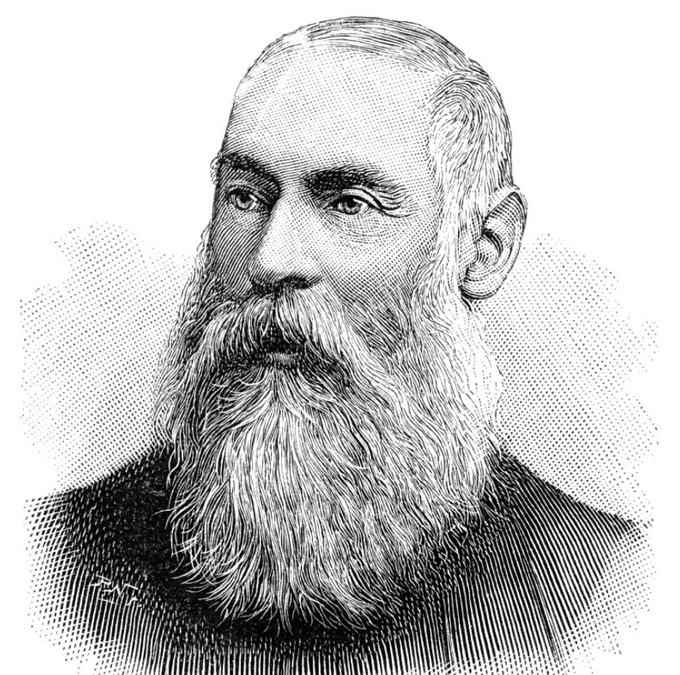

Nuestra historia comienza en 1876, cuando el explorador británico Henry Wickam decidió hacerse rico.

Como no le importaba demasiado lo de la legalidad, lo que hizo fue robar 500 kilos de semillas de árbol del caucho y las trasladó de contrabando desde Brasil hasta Inglaterra.

Como no le importaba demasiado lo de la legalidad, lo que hizo fue robar 500 kilos de semillas de árbol del caucho y las trasladó de contrabando desde Brasil hasta Inglaterra.

Obviamente, las semillas de una planta tropical no arraigaron en la lluviosa Albión, así que viajaron al sudeste asiático, cuyas condiciones climáticas favorables permitieron que los árboles creciesen, desbancando enseguida a los terrenos de látex brasileños.

En 1920, Brasil ya había perdido completamente el control del mercado del caucho en favor de un cártel de productores europeos que recolectaban en Asia. Y como dominaban el mercado, podían fijar los precios.

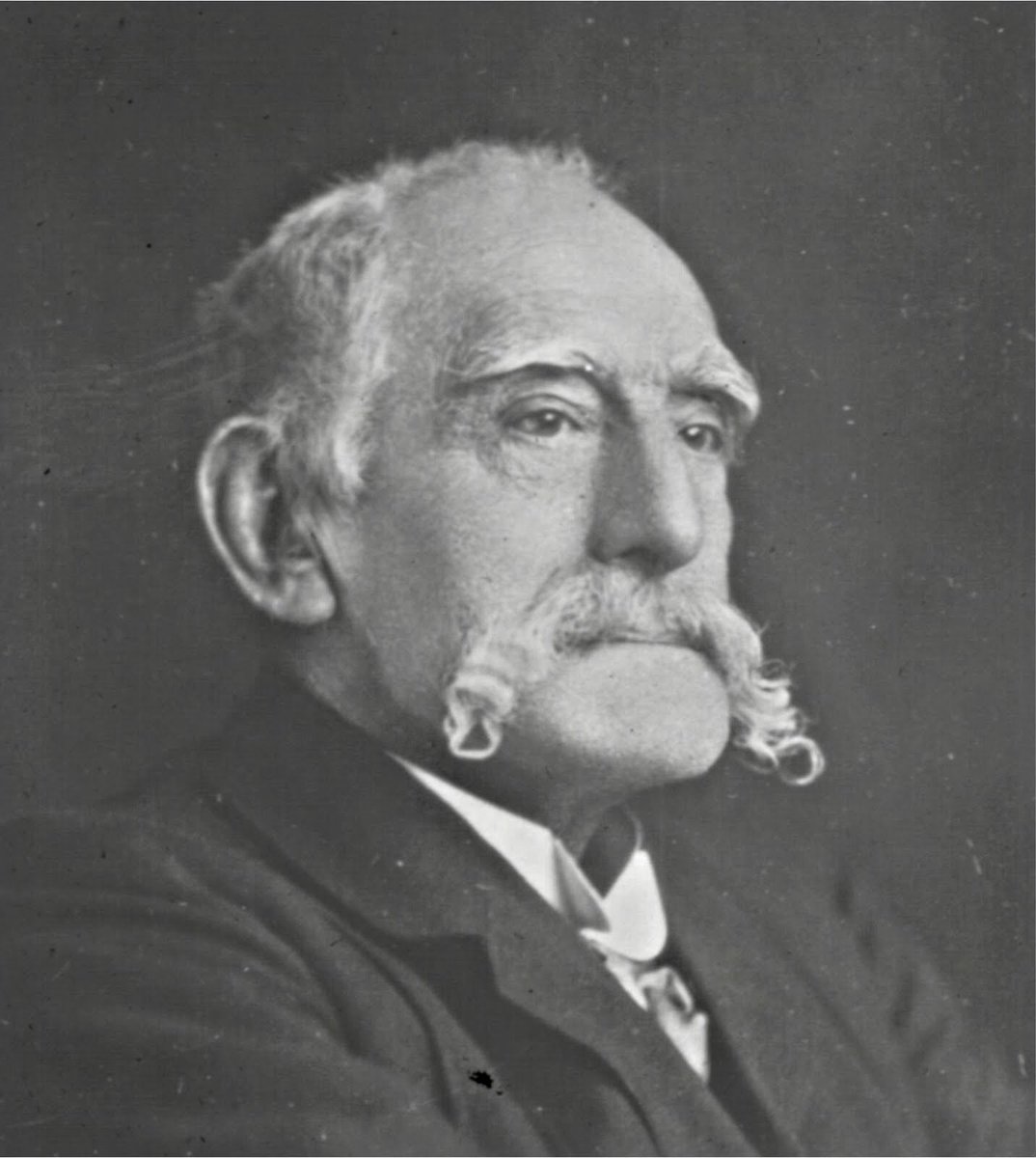

Algo que no gustó nada a un señor de Detroit llamado Henry Ford.

Algo que no gustó nada a un señor de Detroit llamado Henry Ford.

La Ford Motor Company era la compañía automovilística más grande del mundo y lo era gracias, precisamente, a que tenía el control sobre todas las materias primas que servían para fabricar un coche. El vidrio, la madera, el hierro…

Todas, excepto el caucho de los neumáticos

Todas, excepto el caucho de los neumáticos

Como Ford no iba a pasar por el aro del cártel europeo, decidió establecer su propio suministro de caucho. Y como Brasil estaba loco por volver al mercado, le vendió gustoso 800.000 hectáreas de árboles de caucho junto

al río Tapajós, en plena Amazonia.

al río Tapajós, en plena Amazonia.

Pero claro, Ford era un tipo que pensaba a lo grande, así que no limitaría sus terrenos brasileños a la mera recolección; fundaría allí una ciudad.

Tras un primer intento fallido, en 1928, la Ford envió dos mercantes cargados hasta arriba con materiales de construcción y equipamiento diverso, desde asfalto para las calles y carreteras hasta los pomos de las puertas de las futuras viviendas.

Había nacido Fordlândia.

Había nacido Fordlândia.

La nueva ciudad tenía de todo: iglesia presbiteriana, escuela, restaurantes, salón de baile, tiendas de todo tipo, una piscina pública, un hospital con instrumentación radiológica...

Era una extraña utopía de modernidad en medio del Amazonas.

Era una extraña utopía de modernidad en medio del Amazonas.

Y, por supuesto, también contaba con todas las instalaciones propias de la empresa: una serrería con su icónico depósito de agua, naves de almacenaje, plantas de fabricación...

...y algo que no gustaba nada a los brasileños que trabajaban allí: relojes de control de asistencia.

...y algo que no gustaba nada a los brasileños que trabajaban allí: relojes de control de asistencia.

En unos meses, en Fordlandia vivían unas 10.000 personas, entre trabajadores autóctonos y empleados de la Ford Motor Company llegados desde USA.

La ciudad producía caucho a buen ritmo y el ambicioso sueño de Henry Ford se había cumplido...de momento.

La ciudad producía caucho a buen ritmo y el ambicioso sueño de Henry Ford se había cumplido...de momento.

El problema era que, además de ambicioso, Ford era extremadamente arrogante, y Fordlandia no se concibió realmente como una ciudad para los trabajadores; se construyó como UN MODELO AL GUSTO Y A LA SEMEJANZA de Ford.

¿Qué significaba eso?

Pues, por ejemplo, que la ciudad simulaba los pueblos del Medio Oeste estadounidense donde había crecido Ford. Era un sucedáneo de su Springwells natal, lo cual no funcionaba urbanísticamente del todo bien respecto al clima tropical selvático.

Pues, por ejemplo, que la ciudad simulaba los pueblos del Medio Oeste estadounidense donde había crecido Ford. Era un sucedáneo de su Springwells natal, lo cual no funcionaba urbanísticamente del todo bien respecto al clima tropical selvático.

Eso a nivel exclusivamente urbano. Lo malo es que los indígenas debían fichar de 9 a 5, les hacía asistir a la iglesia presbiteriana, y también les OBLIGABA a bailar a el "square dance", que era un baile muy querido por Ford, pues era en el que había conocido a su esposa.

Pero, en el fondo, eso era lo de menos. La verdadera pega es que Henry Ford era un puritano abstemio y lo de que el alcohol estuviese prohibido lo llevaban muy mal.

Tan mal que los resultados fueron espectacularmente contraproducentes.

Tan mal que los resultados fueron espectacularmente contraproducentes.

Como no se pueden poner puertas a la selva, unos tipos avispados abrieron un bar y un burdel en una isla mínima en el Tapajós, justo enfrente. La isla en cuestión era conocida como «Isla de la Inocencia».

Las barcazas iban y venían todas las noches desde Fordlandia repletas de trabajadores poco comprometidos con el estilo de vida religioso y austero de Ford.

Como, además, solo disponían de unas pocas horas al día para abandonarse a los placeres terrenos, la mayoría empinaba el codo como cosacos del Volga y acaban regresando a su idílica ciudad de mentira en un avanzado estado de perjudicación alcohólica.

En 1930, solo dos años después de su fundación, el clima social en Fordlandia estaba muy enrarecido. Las cosas terminaron de saltar cuando la compañía impuso la alimentación vegetariana y cambió los restaurantes tradicionales por cafeterías de autoservicio, mucho más eficientes.

¿Por qué hicieron eso?

Pues porque, como ya he dicho, la ciudad era una imagen literal de su fundador, y Ford, además ambicioso, arrogante, puritano y abstemio, era un obseso de la eficiencia y la productividad y, además, era vegetariano. Así que todos vegetarianos y abstemios.

Pues porque, como ya he dicho, la ciudad era una imagen literal de su fundador, y Ford, además ambicioso, arrogante, puritano y abstemio, era un obseso de la eficiencia y la productividad y, además, era vegetariano. Así que todos vegetarianos y abstemios.

Los trabajadores dijeron que lo de fichar pase, lo de bailar como mamarrachos aún se podía aguantar y lo de prohibir el alcohol les daba igual mientras pudiesen ir al bar de la isla pero que lo de impedirles comer picanha era un límite que no iban a tolerar.

Y no lo hicieron.

Y no lo hicieron.

Se plantaron delante de una de las cafeterías, cogieron a varios de los chefs estadounidenses y los expulsaron a la selva para después reducir el edificio a escombros. Y no pararon ahí, durante un día y una noche destruyeron una parte no pequeña de la ciudad.

Tambiém destruyeron todos los relojes de control de asistencia, porque estaban hasta las narices de fichar en medio de la selva como si trabajasen en un despacho de Detroit.

Los ánimos estaban tan caldeados que

tuvo que intervenir el Ejército Brasileño para aplacar la revuelta.

Los ánimos estaban tan caldeados que

tuvo que intervenir el Ejército Brasileño para aplacar la revuelta.

Tras los incidentes, la compañía reconstruyó lo que se pudo y cedió ante los trabajadores: la carne y el alcohol volverían a ser legales.

Pero tampoco funcionó.

Pero tampoco funcionó.

Y no funcionó porque el problema no era que fuese una ciudad falsa ni que intentasen imponer a los brasileños costumbres culturales de los Estados Unidos.

El verdadero problema es que Henry Ford quería exportar a la selva un capitalismo imposible.

Literalmente imposible.

El verdadero problema es que Henry Ford quería exportar a la selva un capitalismo imposible.

Literalmente imposible.

Todos los habitantes de la ciudad tenían asistencia médica gratuita y los salarios eran muy superiores a los de cualquier otra plantación del país, pero realmente no servían de nada porque en la selva amazónica de los años 30 no había prácticamente nada que comprar.

No tenía sentido una sociedad de consumo cuando no había bienes que consumir, así que lo que hacían los nativos era trabajar unas pocas semanas, ganar el dinero suficiente para los gastos que tenían y abandonar Fordlandia de vuelta a sus aldeas de origen

a vivir el resto del año.

a vivir el resto del año.

Este comportamiento libérrimo iba bastante en contra de los ideales de Ford, así que, desoyendo a los expertos, obligó a la compañía a aumentar la eficiencia mediante un método que no dependía de las horas de trabajo: plantar los árboles del caucho mucho más cerca uno del otro.

Y sin embargo, esta solución supuso el certificado de defunción de Fordlandia.

¿Por qué? Pues porque los árboles del caucho NECESITAN unas condiciones de humedad y soleamiento muy precisas y, al plantarlos tan cerca, se llenaron de plagas, dando al traste con la productividad.

¿Por qué? Pues porque los árboles del caucho NECESITAN unas condiciones de humedad y soleamiento muy precisas y, al plantarlos tan cerca, se llenaron de plagas, dando al traste con la productividad.

¿Y qué pasó después?

Bueno, pues que Henry Ford no se dio por vencido, pero si queréis saber qué hizo exactamente, pincha en "Mostrar respuestas", que la historia no ha terminado.

⬇️⬇️⬇️

Bueno, pues que Henry Ford no se dio por vencido, pero si queréis saber qué hizo exactamente, pincha en "Mostrar respuestas", que la historia no ha terminado.

⬇️⬇️⬇️

Ford dio por perdida Fordlandia en 1934 pero lo volvió a intentar todo 40 km más al sur, en Belterra. Nunca llegó a funcionar porque durante la 2ª Guerra Mundial, el caucho sintético se desarrolló hasta copar el mercado, convirtiendo en obsoleto el negocio del látex.

En 1945, la Ford Motor Company revendió los terrenos tanto de Fordlandia como de Belterra al Gobierno brasileño por 20 millones de dólares menos de lo que había pagado por ellos.

A día de hoy, Fordlandia es una de las ciudades fantasma más "bellas" del mundo y un recuerdo de uno de las catástrofes más sonadas de la colonización económica del siglo XX.

Aunque hoy sobreviven unas cuantas familias gracias al negocio de la soja y, de hecho, el nombre de Fordlandia sigue siendo su nombre oficial, la ciudad utópica-distópica de Henry Ford es poco menos que un mausoleo dedicado a la depredación industrial.

Y a mí me resulta genuinamente extraño que conserven el nombre porque Henry Ford, que fundó la ciudad en 1928 y murió en su casa de Detroit en 1947 NUNCA PISÓ FORDLANDIA.

NUNCA.

Decía que le tenía miedo a los bichos y a las enfermedades tropicales. En serio.

NUNCA.

Decía que le tenía miedo a los bichos y a las enfermedades tropicales. En serio.

Si os ha gustado el episodio de hoy, hacedme RT al hilo, FAVs, follows o hacedme un columpio con una rueda de camión, que mola mucho!

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1570476349277577217

Y si os gustan las historias como esta, TERRITORIOS IMPROBABLES es el libro de #LaBrasaTorrijos, y allí me he guardado las mejores.

Lo podéis pedir en todas las librerías y también en este enlace: amzn.to/3S8VhdW

Lo podéis pedir en todas las librerías y también en este enlace: amzn.to/3S8VhdW

❤️Ah, y también podéis pasaros por mi IG, donde estoy contando historias chulas en otro formato: instagram.com/p/CfET-5uNoMg/

Y si os molan los hilos de #LaBrasaTorrijos y no queréis perderos ninguno, suscribíos a mi newsletter, donde os avisaré cada vez que haya uno nuevo:

getrevue.co/profile/pedro_…

getrevue.co/profile/pedro_…

Todas las imágenes del hilo de hoy están acreditadas en la descripción de la primer fotografía de cada tuit. Todas se han usado bajo su correspondiente licencia.

CC BY-NC: creativecommons.org/licenses/by-nc…

CC BY-NC-SA: creativecommons.org/licenses/by-nc…

CC BY-NC: creativecommons.org/licenses/by-nc…

CC BY-NC-SA: creativecommons.org/licenses/by-nc…

#LaBrasaTorrijos se escribe en directo todos los jueves desde el soleado barrio de Villaverde.

(Fin del HILO 🇧🇷🚗🌴🌴🌳🌴🌳)

(Fin del HILO 🇧🇷🚗🌴🌴🌳🌴🌳)

(Y en el episodio del próximo jueves vamos a contar la historia de una casa que cambió la arquitectura (y de las hostias que hubo alrededor de ella))

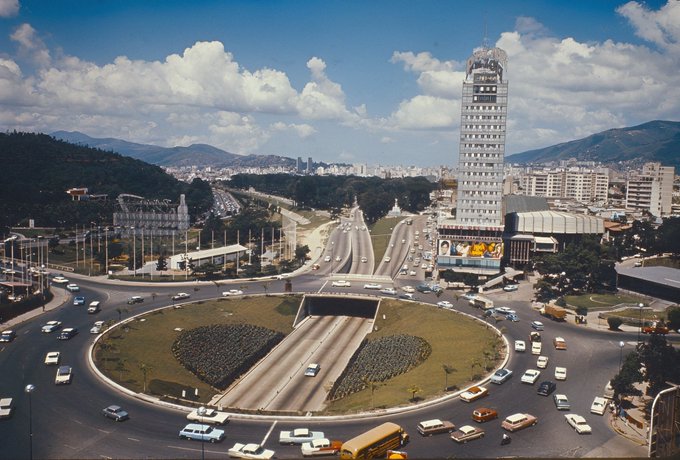

Pero antes, este domingo, nos vamos a ir a Pontevedra para entender que estamos ante el fin de la cultura del coche en la ciudad. Porque es el único camino.

(Las fotos del tuit de arriba son cortesía del Concello de Pontevedra).

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh