🔴 #VaccinCovid19

📍Le démantèlement d'un nouveau mensonge : Des milliers de décès dus au #Covid19 sont évités en #Israël "grâce à la vaccination".

📍Le Dr Eyal Shahar, professeur émérite de santé publique en épidémiologie et biostatistique, prouve, dans un billet de blog… twitter.com/i/web/status/1…

📍Le démantèlement d'un nouveau mensonge : Des milliers de décès dus au #Covid19 sont évités en #Israël "grâce à la vaccination".

📍Le Dr Eyal Shahar, professeur émérite de santé publique en épidémiologie et biostatistique, prouve, dans un billet de blog… twitter.com/i/web/status/1…

2.

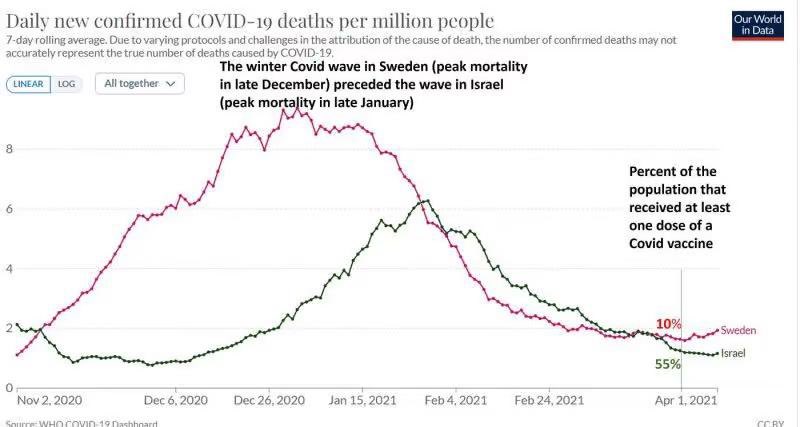

Il existe plusieurs façons de démontrer la fausseté des affirmations concernant les avantages "exceptionnels" des vaccins Covid. Je m'appuierai sur des données comparatives provenant de Suède. Le pays qui a prouvé au monde entier l'inutilité des blocages et de l'obligation de… twitter.com/i/web/status/1…

Il existe plusieurs façons de démontrer la fausseté des affirmations concernant les avantages "exceptionnels" des vaccins Covid. Je m'appuierai sur des données comparatives provenant de Suède. Le pays qui a prouvé au monde entier l'inutilité des blocages et de l'obligation de… twitter.com/i/web/status/1…

3.

Contrairement à Israël, la Suède a traversé la vague hivernale sans être vaccinée. Lorsque la vague s'est calmée, à la fin du mois de mars 2021, seuls 10 % de la population suédoise avaient reçu au moins une dose de vaccin Covid, contre 55 % de la population israélienne. À la… twitter.com/i/web/status/1…

Contrairement à Israël, la Suède a traversé la vague hivernale sans être vaccinée. Lorsque la vague s'est calmée, à la fin du mois de mars 2021, seuls 10 % de la population suédoise avaient reçu au moins une dose de vaccin Covid, contre 55 % de la population israélienne. À la… twitter.com/i/web/status/1…

4.

La figure 4 montre le nombre cumulé de décès par Covid signalés dans chaque pays au début et à la fin de la période considérée, ainsi que le pourcentage de la population ayant reçu au moins une dose de vaccin Covid à quatre moments différents. Les graphiques sont affichés sur… twitter.com/i/web/status/1…

La figure 4 montre le nombre cumulé de décès par Covid signalés dans chaque pays au début et à la fin de la période considérée, ainsi que le pourcentage de la population ayant reçu au moins une dose de vaccin Covid à quatre moments différents. Les graphiques sont affichés sur… twitter.com/i/web/status/1…

5.

Début novembre 2020, le taux de mortalité Covid était de 2,3 (=5 995/2 569). Fin mars 2021, il était de 2,2 (=13 583/6 205). Entre-temps, le ratio était de 2,1 (7 588 décès Covid-19 en Suède contre 3 636 en Israël). C'est exactement le ratio de mortalité typique de la Suède… twitter.com/i/web/status/1…

Début novembre 2020, le taux de mortalité Covid était de 2,3 (=5 995/2 569). Fin mars 2021, il était de 2,2 (=13 583/6 205). Entre-temps, le ratio était de 2,1 (7 588 décès Covid-19 en Suède contre 3 636 en Israël). C'est exactement le ratio de mortalité typique de la Suède… twitter.com/i/web/status/1…

6.

Comme le montre l'histogramme de droite, le même ratio (1,9) a été maintenu entre novembre 2020 et mars 2021 : 43 954 décès en Suède contre 22 830 en Israël. Si la vaccination en Israël permettait d'éviter 5 000 décès, le ratio devrait passer d'un niveau de référence de 2 à… twitter.com/i/web/status/1…

Comme le montre l'histogramme de droite, le même ratio (1,9) a été maintenu entre novembre 2020 et mars 2021 : 43 954 décès en Suède contre 22 830 en Israël. Si la vaccination en Israël permettait d'éviter 5 000 décès, le ratio devrait passer d'un niveau de référence de 2 à… twitter.com/i/web/status/1…

7.

Le ministère israélien de la santé a estimé une surmortalité de 9,5 % sur une période de quatre mois (à l'exclusion de novembre 2020), similaire à mon estimation la plus prudente (8,9 %), qui incluait le mois de novembre. Si 5 000 décès avaient été évités, la surmortalité au… twitter.com/i/web/status/1…

Le ministère israélien de la santé a estimé une surmortalité de 9,5 % sur une période de quatre mois (à l'exclusion de novembre 2020), similaire à mon estimation la plus prudente (8,9 %), qui incluait le mois de novembre. Si 5 000 décès avaient été évités, la surmortalité au… twitter.com/i/web/status/1…

8/8

Liens :

shahar-26393.medium.com/disruption-of-….

dailysceptic.org/2023/04/04/una….

shahar-26393.medium.com/pfizer-vaccine….

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/je….

Liens :

shahar-26393.medium.com/disruption-of-….

dailysceptic.org/2023/04/04/una….

shahar-26393.medium.com/pfizer-vaccine….

onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/je….

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh