#JacquesChirac est mort jeudi dernier et a été enterré en grande pompe lundi : exposition du cercueil, discours, minute de silence dans les écoles, etc... Au Moyen Âge, la mort du roi est également un moment politique crucial. Un thread ⬇️ ! #histoire #medievaltwitter

Précisons d'abord que le rituel des funérailles royales varie beaucoup en fonction des royaumes, et au fil du temps. Entre le VIIe et le XVIe siècle, en France, on n'enterre plus du tout les rois de la même façon. Impossible donc de généraliser sur « la mort du roi au Moyen Âge »

Y a-t-il des points communs avec aujourd'hui ? Clairement, oui. La nouvelle de la mort du roi est annoncée dans tout le royaume. En Catalogne, par exemple, on sonne le tocsin dans toutes les villes et les officiers royaux crient partout « le seigneur roi est mort ! »

On décrète plusieurs jours de deuil à l'échelle du royaume. Les villes doivent organiser des processions et on met les petits plats dans les grands : flambeaux, discours, rues décorées, etc. Bref, dès cette époque, la mort du roi est un événement médiatique

Autour du corps du roi défunt se déploie une grande cérémonie, destinée à le glorifier. En 1189, Henri II Plantagenêt (roi d'Angleterre) est enterré « portant sa couronne, tenant le sceptre royal, avec des des chaussures tissées d'or, un baudrier et une épée » #rienqueça

D'ailleurs les rois se soucient de leur futur enterrement : le testament du roi de Catalogne Pierre le Cérémonieux précise qu'il faudra l'enterrer avec tous les « signes de la royauté », notamment une superbe couronne d'argent, d'or et de cristal...

Lors de la cérémonie, on prononce l'oraison funèbre du roi défunt, rappelant ses exploits, sa grandeur d'âme, sa justice. Le but est bien d'héroïser le souverain défunt, en passant sous silence évidemment ses défauts et ses échecs. Comme aujourd'hui, là encore...

La cérémonie attire les élites politiques du temps (notamment ecclésiastiques), mais aussi des souverains étrangers : Poutine est venu aux obsèques de Chirac ; en 1223, pour les funérailles de Philippe Auguste, on trouve dans l'assistance Jean de Brienne, roi de Jérusalem

Le peuple participe, ne serait-ce qu'en pleurant quand passe le cortège royal. Les chroniqueurs insistent sur la tristesse de la foule, symbole d'unité du royaume. C'est le but recherché avec la minute de silence dans les écoles : faire l'unité par le deuil d'un dirigeant

Où enterre-t-on le roi ? Le tombeau royal est un lieu de mémoire important pour la dynastie. Il attire des visiteurs et des pèlerins – et peut être tellement rentable que parfois les églises du royaume se disputent violemment l'honneur d'accueillir le corps du roi !

Certains rois choisissent une église/une abbaye particulière, à laquelle ils sont attachés. D'autres voient leur corps dispersé entre plusieurs lieux. D'autres encore privilégient un même lieu, qui devient alors le conservatoire de la mémoire familiale

C'est notamment le cas des rois de France qui se font (presque tous) enterrer dans la basilique de #saintdenis. L'organisation des tombeaux, plusieurs fois remaniée durant la période médiévale, est un discours architectural mettant en scène la continuité de la lignée royale

Par contre, différence essentielle entre le Moyen Âge et ajd : on a enterré un ex-président, alors que le roi médiéval meurt en étant encore roi, puisque c'est une fonction que l'on occupe à vie. Dès lors sa mort rime toujours avec une succession politique

Peu à peu, en France, une nouvelle formule se développe : « le roi est mort, vive le roi ! » (attestée en 1498 sous cette forme). La phrase affirme la continuité automatique de la lignée royale : à l'instant même où le vieux roi décède, un nouveau roi apparaît

Cette phrase participe du développement du principe dit des « deux corps du roi » : le roi a un corps mortel, qui meurt, et un corps immortel, continué par son successeur #Kantorowicz

D'ailleurs, le corps du roi est placé au cœur de la cérémonie : il est notamment exposé à visage découvert. Ce qui n'est pas évident, car figurez-vous qu'un corps mort se décompose assez vite... ! poke @lebizarreum1

@lebizarreum1 Philippe III meurt ainsi le 5 octobre 1285, à Perpignan. Son corps n'arrive à Saint-Denis que le 3 décembre, toutes les villes sur le passage ayant tenu à honorer le roi défunt. On imagine assez bien l'état du royal macchabée, trimbalé depuis deux mois dans un cercueil de bois...

@lebizarreum1 Pour retarder la décomposition, on fait parfois des choix radicaux : quand Baudouin Ier de Jérusalem meurt, en 1118, en Egypte, on l'éviscère et on le remplit de sel et d'herbes aromatiques, pour qu'il soit un minimum présentable au moment de l'enterrer à Jérusalem... #topchef

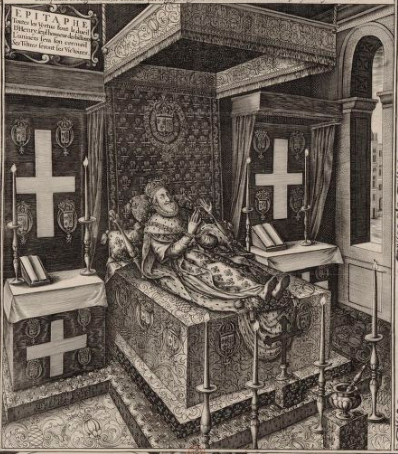

@lebizarreum1 Petit à petit, on prend l'habitude de faire réaliser une effigie du roi défunt (en bois et en cire), qu'on exhibe et qu'on traite comme si elle était vivante. Symboliquement, le roi ne meurt que quand on ferme sa tombe

@lebizarreum1 Conséquence intéressante de cette innovation : à partir du milieu du XVe siècle, le nouveau roi ne peut plus assister aux funérailles de l'ancien, car sinon, il y aurait deux rois de France présents au même moment ! Le fils n'assiste dès lors plus à l'enterrement de son père...

@lebizarreum1 Aujourd'hui, le pouvoir ne se transmet plus héréditairement : les enjeux des funérailles royales et présidentielles sont donc forcément très différents. Reste que, lundi dernier, on a bien cherché une forme de sacralité politique

@lebizarreum1 Et, dans le même temps, le tsunami médiatique contribuait à glorifier le défunt dirigeant.. #ilaimaitlespommes #onlesaura Quitte à occulter le reste de l'actualité, comme le montre cet excellent article d' @acrimed_info :

acrimed.org/Chirac-partout…

acrimed.org/Chirac-partout…

@lebizarreum1 @acrimed_info Au Moyen Âge, ces grandes cérémonies servaient avant tout à mettre en scène le prestige de la dynastie, et dès lors à conforter l'autorité du nouveau roi. En pleurant l'ancien souverain, on accepte du même geste (pas forcément consciemment !) son successeur...

@lebizarreum1 @acrimed_info Dès lors, on peut légitimement se demander ce qu'on veut nous faire accepter, quand on nous impose ainsi, par un tel matraquage médiatique, de pleurer Jacques #Chirac... ? Retrouvez notre article du jour !

actuelmoyenage.wordpress.com/2019/10/03/chi…

actuelmoyenage.wordpress.com/2019/10/03/chi…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh