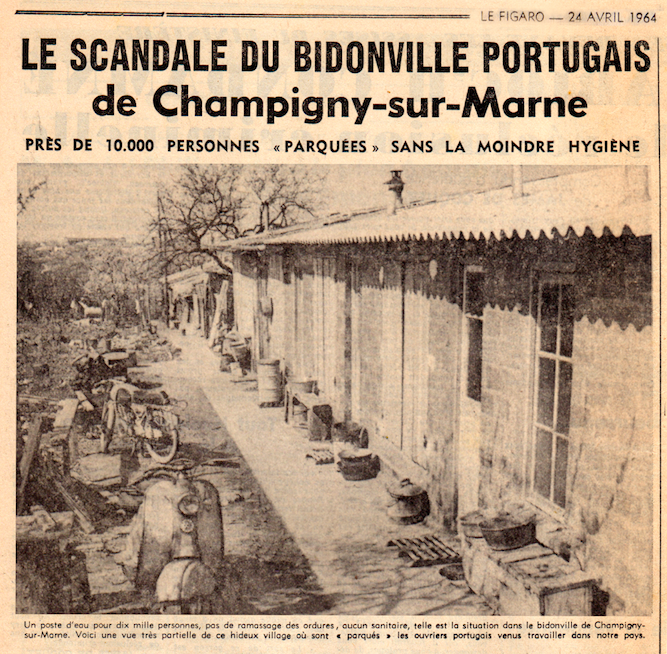

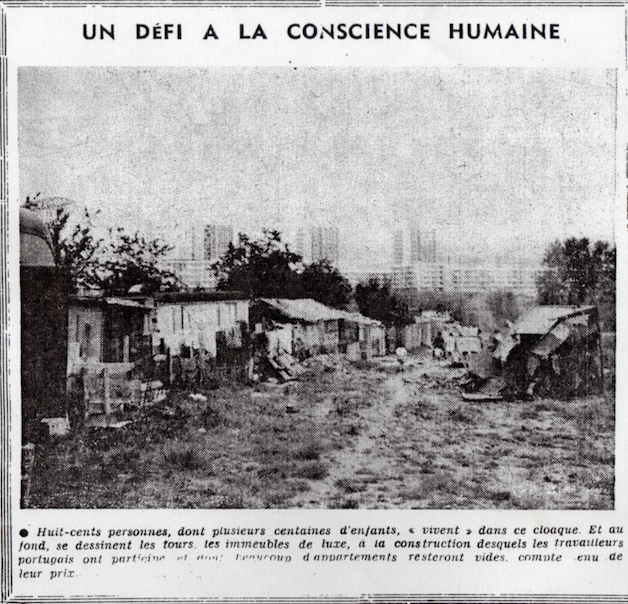

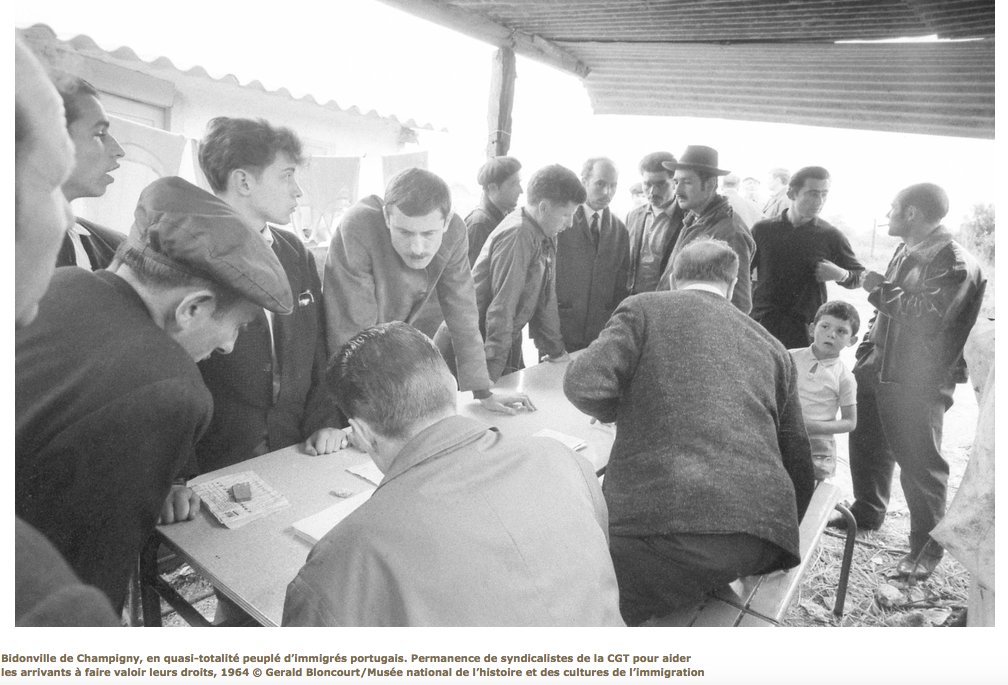

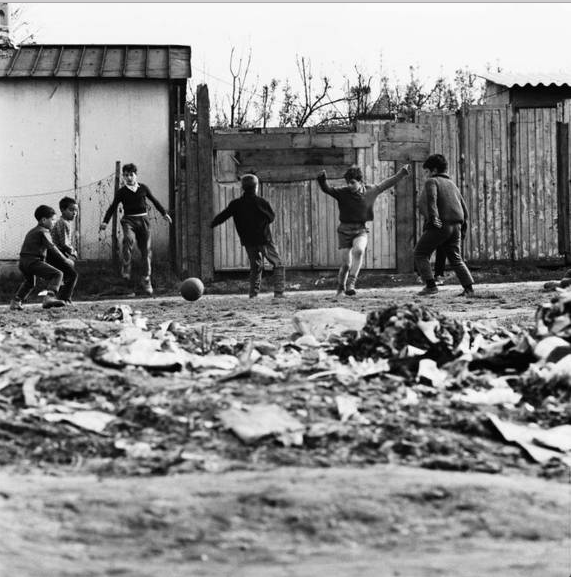

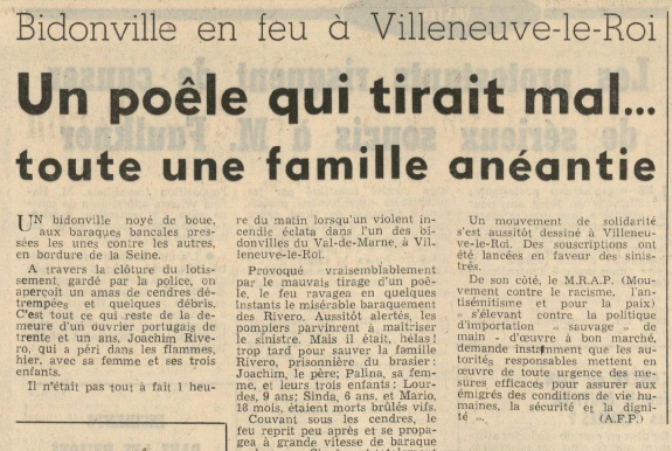

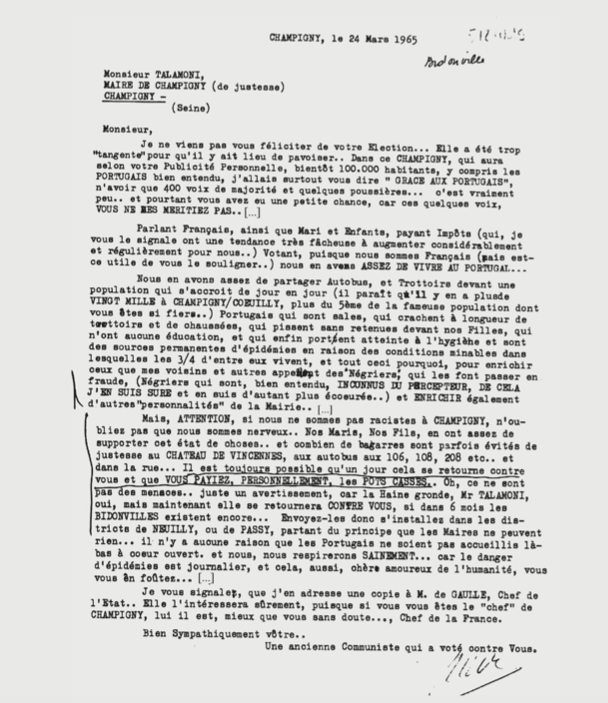

Les travailleurs portugais vivent dans des baraquements, des garnis, des meublés. La promiscuité et le manque d’hygiène sont fréquents.

2

5

6

7

8

Avec ce mot il s’agit de souligner l'altérité et l'inadaptation de ces derniers

9

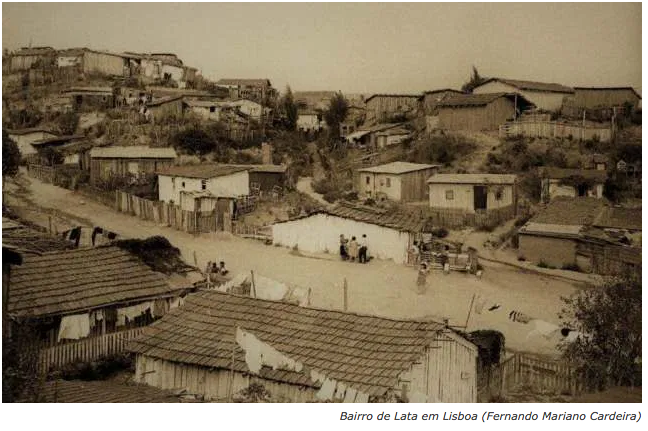

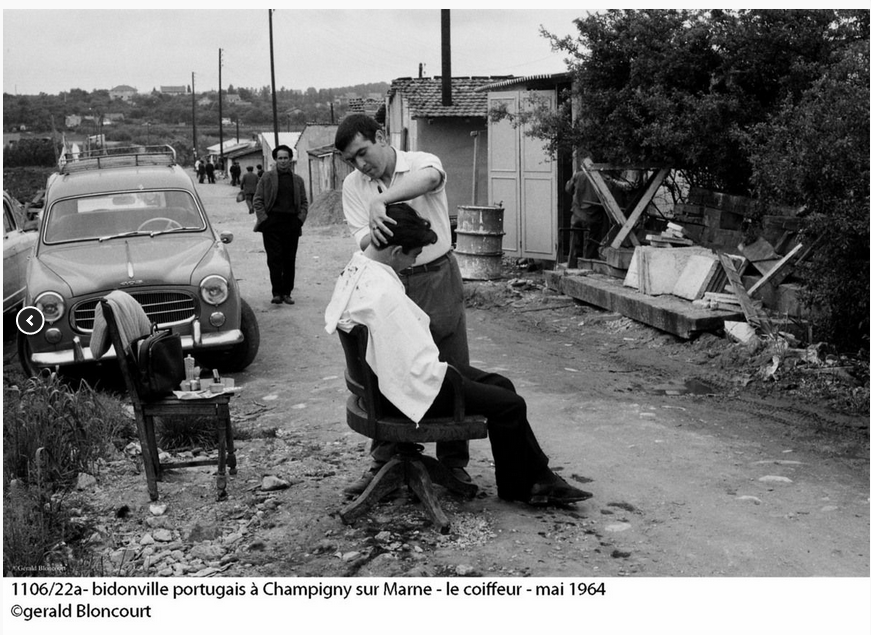

Dans les années 1950, Champigny a encore des aspects campagnards et les Portugais s’établissent sur un plateau.

10

Certains d’entre eux accueillent des compatriotes récemment venus et le bidonville commence à s’étendre avec des baraques.

11

14

15

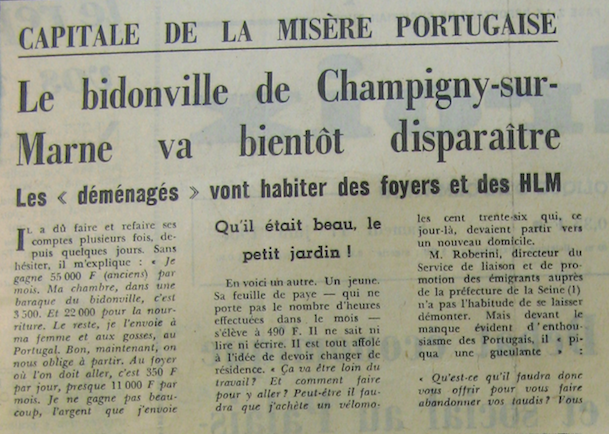

L’administration ne comprend pas que certains rechignent à être relogés, qu’ils refusent de vivre en foyer.

17

22

26

27

28

29

30

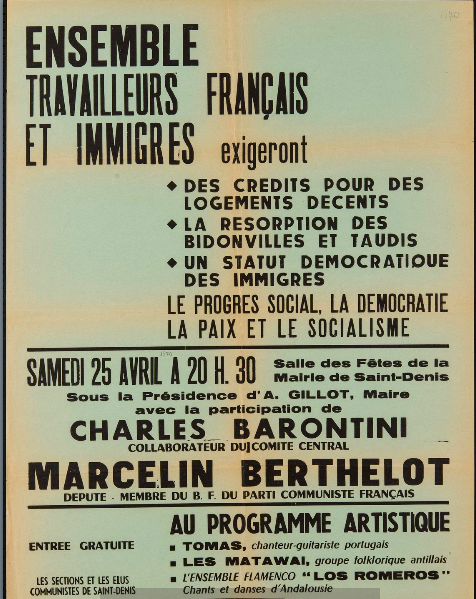

Quand elles acceptent des logements pour les immigrés, ils sont souvent en périphérie, mal situés, isolés.

32

34

fresques.ina.fr/rhone-alpes/fi…

35

Leur porte-parole – Lorette da Fonseca – est alors menacée d’expulsion et une lutte

leparisien.fr/video/lorette-…

36

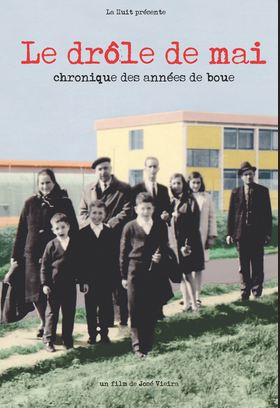

Les Portugais vont alors vivre en HLM et certains, notamment en province, restaurent de vieilles maisons - grâce à l'aide de la famille et des amis

37

Par exemple, en 1972, un pavillon d’Aubervilliers loge (mal) huit familles (32 personnes, dont 12 enfants)

38

42

academia.edu/34604829/La_m%…

Si vous voulez voir les premiers, ils sont ici

cairn.info/revue-actes-de…

cinearchives.org/Films-447-269-…