Il y a 35 ans jour pour jour, avait lieu l’accident #nucléaire de #Tchernobyl. En France, cet accident a entrainé de profonds changements en matière de gouvernance des risques nucléaires.

Thread avec @MathiasRoger6 : La gouvernance des risques nucléaires après Tchernobyl.

⤵️

Thread avec @MathiasRoger6 : La gouvernance des risques nucléaires après Tchernobyl.

⤵️

1/ Avant-propos : Ce thread traite des changements en matière de gouvernance des risques. Nous ne développons donc pas de sujets déjà traités par ailleurs (affaire du nuage) et de certaines modifications matérielles/organisationnelles sur les installations nucléaires françaises.

2/ Par gouvernance nous entendons notamment l’évolution de la communication, du système d’acteurs ou encore du cadre réglementaire.

Avant l’accident de Tchernobyl, la gouvernance des risques nucléaires en France est assurée essentiellement par une poignée d’organismes.

Avant l’accident de Tchernobyl, la gouvernance des risques nucléaires en France est assurée essentiellement par une poignée d’organismes.

3/ L’Institut de Protection et de Sûreté nucléaire (IPSN), l’expert des risques nucléaires créé en 1976 au sein du Commissariat à l’énergie atomique (CEA), avec à sa tête François Cogné (vidéo du 29 avril 1986).

4/ Des industriels dont le principal est Electricité de France (EDF), l’exploitant des centrales nucléaires, au sein duquel Pierre Tanguy (vidéo du 30 avril 1986), ancien chef de l’IPSN (1978-1985) est devenu inspecteur générale de la sûreté du parc nucléaire à EDF en 1985.

5/ Le Service Centrale de Protection contre les Rayonnements Ionisants, rattaché au ministère de la Santé, a la charge de surveiller la protection des travailleurs et des populations face à l’exposition aux rayonnements ionisants.

6/ Ce service sera sur le devant de la scène avec l’affaire du nuage de Tchernobyl.

Il est dirigé par le professeur Pellerin depuis sa création en 1957.

J’avais réalisé un petit « portait » de Pierre Pellerin ici :

Il est dirigé par le professeur Pellerin depuis sa création en 1957.

J’avais réalisé un petit « portait » de Pierre Pellerin ici :

https://twitter.com/Mangeon4/status/1334032267564478465?s=20

7/ Enfin, l’organisme de contrôle, le Service central de sûreté des installations nucléaires (SCSIN), qui est rattaché au ministère de l’Industrie. C’est un minuscule service au moment de sa création, en 1973, en même temps que débute le plan Messmer.

https://twitter.com/Mangeon4/status/1336932668634763267?s=20

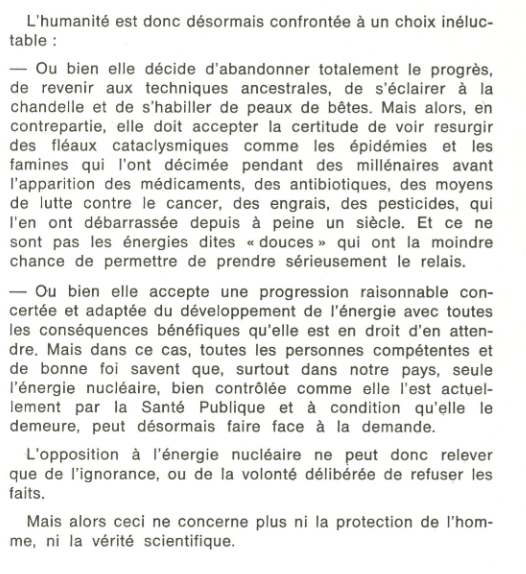

8/ En 1986, les responsables de ces organismes en charge de la gestion des risques nucléaires partagent une vision techniciste de la sûreté nucléaire, ne cachant pas le fait qu’ils soient des pronucléaires convaincus (comme ici le professeur Pellerin en 1980).

9/ Malgré ça, les divergences sont parfois fortes entre ces experts. La régulation de ce système s’effectue selon une logique de répartition des tâches et de confrontation des points de vue divergents au sein de ce qui est appelé en France le « dialogue technique ».

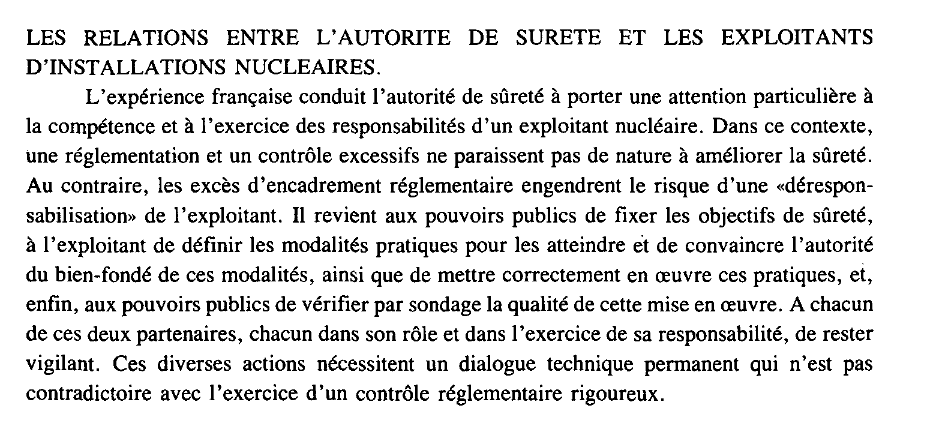

10/ Ce système se caractérise par un cadre réglementaire souple/léger, la proximité des différents organismes et la primauté du dialogue sur la norme. Ce mode de fonctionnement (décrit ici par le chef du SCSIN) est ironiquement appelé « French Cooking » par des experts étrangers.

11/ Tchernobyl est considéré par les experts nucléaires français comme un accident caractéristique du monde soviétique, sur une technologie de réacteur différente et qui n’appelle donc pas de remise en question fondamentale de leurs pratiques (Texte de P.Tanguy de 1986).

12/ Mais, dans les semaines qui suivent l’accident, l’affaire du nuage de Tchernobyl va prendre une ampleur considérable.

Nous ne reviendrons pas ici en détails sur cette affaire :

francetvinfo.fr/faits-divers/i…

Nous ne reviendrons pas ici en détails sur cette affaire :

francetvinfo.fr/faits-divers/i…

13/ Des erreurs de communication (des mensonges pour certains) et un manque de coordination au niveau européen, alimentés par la communication à minima des autorités soviétiques entraine une profonde crise de confiance des citoyens envers les experts et politiques du nucléaire.

14/ Tchernobyl a d’abord eu pour effet de modifier la communication sur les risques nucléaires. Un bulletin d’information « sûreté nucléaire » (version papier et Minitel) est créé et un rapport d’activité annuel du SCSIN est même présenté à la presse en 1989.

15/ De même, un Conseil Supérieur de la Sûreté nucléaire (CSNN), créé en 1973, est transformé en Conseil Supérieur de la Sûreté et de l’Information Nucléaire (CSSIN) après Tchernobyl. Un journaliste scientifique devient son vice-président, ouvrant la porte à la société civile.

16/ C’est sous l’impulsion du CSSIN qu’une échelle de gravité des accidents sera mise en place en 1988 en France. Elle répertorie les accidents sur une échelle de 1 (incident mineur) à 6 (accident majeur), en fonction de critères divers dans le but de faciliter la communication.

17/ Cet outil de communication est par la suite adopté et adapté par l’agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) au début des années 1990. Elle prend le nom d’échelle INES et répertorie les événements nucléaires en 7 niveaux. Tchernobyl sera classé au niveau 7.

18/ Cette idée d’un nucléaire plus transparent va également prendre forme en France par la publication progressive de divers communiqués (un exemple lors de l’inondation du Blayais en décembre 1999), rapports et documents techniques (parfois mis en consultation avec le public).

19/ Enfin, le rôle des commissions locales d'information (CLI), crées en 1981 par la circulaire Mauroy (lien), dont le but est relayé l’information auprès du grand public, va petit à petit se préciser et prendre de l’ampleur après Tchernobyl.

cli-cadarache.org/fileadmin/user…

cli-cadarache.org/fileadmin/user…

20/ Mais ces changements ne sont pas suffisants pour certains politiques et citoyens. Les liens entre les organismes en charge de la gestion des risques et le pouvoir politique et les industriels questionnent leur indépendance de jugement et donc leur expertise.

21/ L’image d’un lobby du nucléaire, déjà active dans les 70’s prend de l’ampleur dans l’opinion publique. Dès l’été 1986, l’idée de créer des organismes de gestion des risques nucléaires plus indépendants est envisagée par certains politiques.

22/ Pour répondre à cette défiance, en 1987, l’Office Parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) propose la création d’une agence de sûreté nucléaire indépendante des pouvoirs publics et des industriels du secteur.

23/ L’organisme de contrôle du ministère de l’industrie va alors évoluer dans les années 1990 et 2000 et enfin se détacher du pouvoir politique en devenant l’autorité de sûreté nucléaire (L’ASN, crée en 2006) sous la forme d’une autorité administrative indépendante (AAI).

24/ Cette apparente révolution est donc plutôt une progressive évolution qui a duré 2 décennies. Le 1er président de l’ASN est André-Claude Lacoste. Il était déjà à la tête de l’organisme de contrôle du nucléaire depuis 1993.

25/ En parallèle, l’expert public des risques nucléaires va s’autonomiser complètement du CEA en 2002, faisant suite à un rapport de 1998 (voir lien), devenant l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) sous la tutelle de 5 ministères.

vie-publique.fr/sites/default/…

vie-publique.fr/sites/default/…

26/ Le SCPRI du professeur Pellerin va lui disparaitre et ses missions ainsi que ses équipes vont se fondre à l’ASN et à l’IRSN. Enfin, en 2006, la loi TSN (Transparence et sécurité nucléaire, TSN) fournie un premier cadre législatif à la gestion des risques nucléaire.

27/ A partir de 2006 le travail de l’ASN va se concrétiser par la rédaction de nombreux documents réglementaires (Guides, arrêtés…). L’ASN dispose également d’un pouvoir de sanction que son ancêtre n’avait pas en 1986.

28/ Les experts français présents sur les plateaux TV lors de Tchernobyl (Pierre Pellerin (SCPRI), Pierre Tanguy (EDF) ou encore François Cogné (CEA)), ceux directement visés par les critiques, ont finalement été des artisans de ces changements dans les années 1980-1990.

29/ En effet, dans le monde politique, on considère que la compétence des experts et la qualité du contrôle n’ont pas été mises en doute par l’accident. C’est le fonctionnement du système qu’il fallait faire évoluer pour mieux embrasser les aspirations nouvelles de la société.

30/ Ces changements ne se sont, par ailleurs, pas produits sans difficultés. L’affirmation du « gendarme du nucléaire » a créée de fortes tensions avec les industriels, bien avant la création de l’ASN, dès le tournant des années 1980-1990.

https://twitter.com/Mangeon4/status/1333672732702236674?s=20

31/ Tchernobyl a également favorisé le développement de travaux de « contre-expertise » dont la genèse de ce mouvement remonte aux années 1970 avec la création du GSIEN (Groupement de scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire) par Monique Sené.

32/ Quelques semaines après Tchernobyl, la Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité (CRIIRAD) est créée comme une réponse aux travaux du SCPRI du professeur Pellerin. Elle challenge, encore aujourd’hui, les travaux des experts officiels.

33/ Aujourd’hui, d’autres organismes, comme l’ACRO ou Wise Paris produisent également des contre-expertises sur la gestion des risques nucléaires. Certains contre-experts tentent alors également de s’attaquer aux questions pointues de sûreté nucléaire, notamment après Fukushima.

34/ En conclusion, Tchernobyl a créé en France des changements profonds du système de gestion des risques nucléaires, qui s’observent sur le temps long. Après Fukushima (photo), le système de gestion des risques en France n’a finalement été que peu questionné.

35/ En effet, une des causes profondes imputées à l'accident de Fukushima est la trop grande proximité des exploitants et de leur organisme de contrôle (l’image d’un « village nucléaire ») et le mélange des genres.

36/ Face à cette interprétation de l’accident au Japon, le système français a pu faire valoir (ici le président de l’ASN en juin 2012) la récente indépendance de ses organismes d’expertise et de contrôle pour éviter des critiques analogues

37/ Bien que plus ouvert, transparent et indépendant, il persiste dans le modèle de gouvernance des risques nucléaires en France des pratiques héritées des années 1960-1970, basées sur le dialogue technique entre experts.

…-mines-paristech.archives-ouvertes.fr/hal-01499002/d…

…-mines-paristech.archives-ouvertes.fr/hal-01499002/d…

38/ Pour d’anciens experts du nucléaire, c’est ce fonctionnement qui a permis à la France de ne pas avoir d’accident nucléaire majeur sur son territoire. Ainsi, l’ASN est même parfois critiquée pour être trop rigide et/ou trop bureaucratique par les industriels du secteur.

39/ D’autres voix considèrent au contraire que le système français est toujours loin de l’idéal de transparence et d’indépendance qu’il promeut. Pour ses opposants, le nucléaire français n’a jamais réussi à dissiper l’ombre du nuage de Tchernobyl. L’histoire continue.

FIN

FIN

40/ Sources

theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon…

pastel.archives-ouvertes.fr/tel-02066034v2…

rgn.publications.sfen.org/articles/rgn/p…

semanticscholar.org/paper/Le-labor…

rgn.publications.sfen.org/articles/rgn/p…

inis.iaea.org/collection/NCL…

gesd.free.fr/rousselnuc.pdf

theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon…

pastel.archives-ouvertes.fr/tel-02066034v2…

rgn.publications.sfen.org/articles/rgn/p…

semanticscholar.org/paper/Le-labor…

rgn.publications.sfen.org/articles/rgn/p…

inis.iaea.org/collection/NCL…

gesd.free.fr/rousselnuc.pdf

41/ Sources vidéos

slate.fr/life/75934/vid…

ina.fr/video/R1118715…

ina.fr/video/R11187151

asn.fr/ASN-TV/Acciden…

slate.fr/life/75934/vid…

ina.fr/video/R1118715…

ina.fr/video/R11187151

asn.fr/ASN-TV/Acciden…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh