Что-то у меня твито-матрёшка получилась, но как есть. Итак, про картину Хасигути Гоё "Жёлтая роза". Тут много интересных (для меня) моментов, поэтому начну издалека как всегда. Не знаю, что является известным всем, поэтому начну с самых азов (писать буду медленно, но допишу)

https://twitter.com/from_there/status/1390427558559162368

Художник родился в 1880 году, вскоре после открытия Японии для внешнего мира после двух веков изоляции. Это один из самых интересных периодов в истории Японии, когда всё менялось на глазах и зарождалась та страна, которая продолжает порождать массу мифов и легенд даже в наши дни.

В конце 19 века японцы активно знакомились с тем, что такого интересного успели за это время изобрести в Европе, а Европа узнавала про Японию, её искусство и культуру.

Опуская массу интересных историй про туалеты, бейсбол, пиво и виски, кирпичи, пушки, трусы и многие другие, которые я тоже обяазетельно как-нибудь расскажу, перехожу сразу к изобразительному искусству.

Я буду сильно упрощать и опускать многое, чтоб не закопаться совсем, но уточнения и дополнения приветствуются. Два базовых момента:

- живопись в Японии испытала огромное влияние китайской художественной традиции

=>

- живопись в Японии испытала огромное влияние китайской художественной традиции

=>

- высоким считалось искусство на службе у религии (как и в Европе, только обслуживаемой в данном контексте религией в Японии был буддизм).

Эти два момента во многом определили и сюжеты, и подход, и взгляд на мир, окружавший художника.

Эти два момента во многом определили и сюжеты, и подход, и взгляд на мир, окружавший художника.

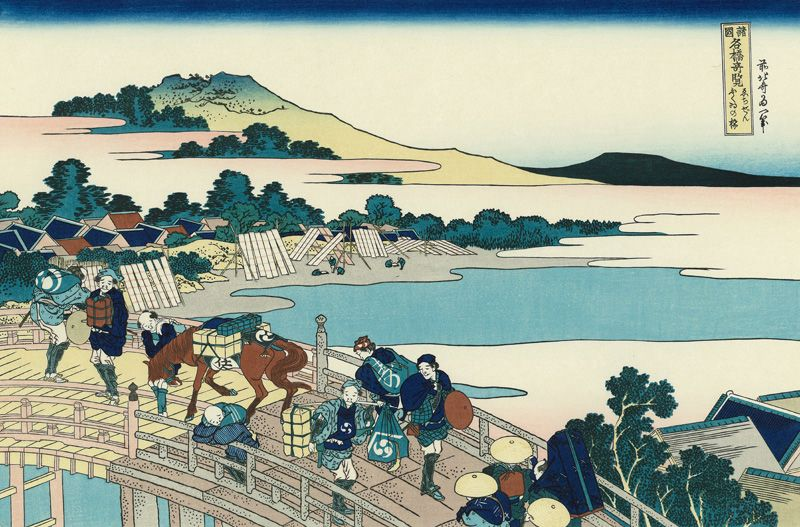

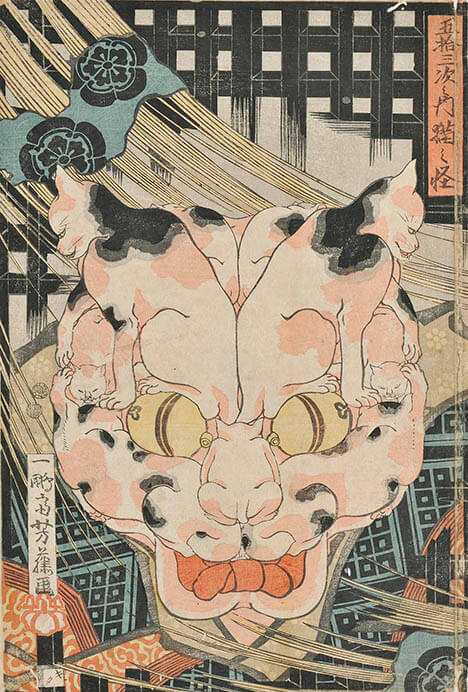

Постепенно искусство становится народным, появляются гравюры, что стоили три копейки, покупались как в пост-перестройку нас всякие развлекательные журналы в киосках. В них, как и в жёлтую прессу когда-то, нередко заворачивали товар

Некоторые предприимчивые европейцы сделали себе состояние на этих «обёртках»,но это тоже отдельная история. Возвращаясь к гравюрам: даже будучи копеечным развлечением для толпы,они наследуют видение и понимание живописи, что складывались веками (к тому моменту уже около 1000 лет)

В чём же эти принципы и их особенности?

Чаще всего японская картина не вещь в себе, нечто самодостаточное, а диалог хужодника и зрителя. Это не нечно завершённое и статичное: изображение на картине заверешно лишь наполовину, а полным оно становится, когда на него кто-то смотрит.

Чаще всего японская картина не вещь в себе, нечто самодостаточное, а диалог хужодника и зрителя. Это не нечно завершённое и статичное: изображение на картине заверешно лишь наполовину, а полным оно становится, когда на него кто-то смотрит.

В этом случае воображение зрителя дорисовывает недостающие детали, а в душе его рождаются чувства, запланированные художником, а иногда ещё и немного сверху, своего рода незадокументированная фича.

Но по большому счёту, картины рисовались как раз ради вот этого чувства: художник смотрел на окружающий мир, ощущал нечто и бежал зафиксировать его визуально, изображая не собственно предмет, а те его части, что вызвали нужное ощущение.

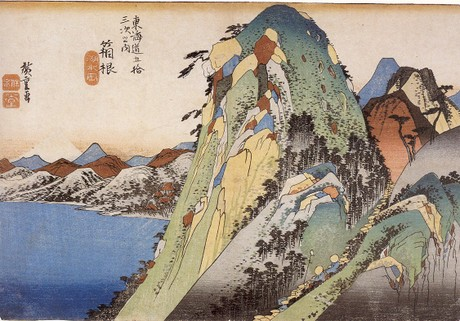

В них часто очень мало деталей, но при этом могут быть совершенно лишние, с точки зрения европейского подхода, деталей. На картине могут быть чьи-то, силуэты людей вообще бывают обрезаны неожиданным образом: то одно плечо, то половина спины.

Художник подобно стрит-фотографу фиксирует жизнь улиц, запечатлевает момент, вызвавший эмоции, так, как он есть. Это не означает, что он не догадывается обойтись без изобращения лишних ног, но ноги прохожего тоже имеют значение: как элементы пазла складываются в единое целое.

А вот такой ракурс нашёл Хиросигэ для изобращение тракта совсем близко от центра Эдо (бывшее название Токио). В названии, понятное дело, жопа лошади не фигурирует, это "Ёцуя-Найто-Синдзюку" из "100 видов Эдо". Шикарный вид на Эдо, не находите?

Может быть, когда-нибудь я расскажу и про эту гравюру, ибо в ней тоже бесконечное количество деталей, но пока возвращаюсь к розе с надеждой, что некоторое представление о видение мира японскими художниками у вас сложилось.

Видимо, обыгрывая привычный зрителю подход «рассмотри все углы и каждую линию», нередко гравюры становились шарадами, когда в рисунках были зашифрованы названия, слова, сезоны, предметы объединялись, создавая что-то иное и новое.

Тут живопись очень естественно рифмуется с поэзией: нередко картины дополнялись хайку, нередко на картине были изображены предметы, что явлюятся «сезонными словами», отсылая нас к определённым сезонам и событиям.

От этого картины получали порой дополнительную глубину: можно было обыграть контраст, когда предмены указают на радостный праздник, а человек на картине печален; когда должна быть весна, но люди или животные на картине мёрзнут, и так далее.

Мимолётность жизни, неподвластность мира одной только человеческой воле, возможность найти в этом суровом мире свой уголок комфорта и радости – японские картины про это.

Это больше, чем просто документирование мира, каким его видит художник, это попытка остановить мгновение, каким бы оно ни было: прекрасным или ужасным, всё важно, всё имеет значение, всё является частью жизни, которую мы живём, а потому оно всё делает нас живыми.

На этом (краткое, честно-честно, это очень кратко) введение всё, теперь про Хасигути Гоё. Как я сказала в самом начале, родился он в очень интересный период истории. К тому моменту японцы уже были знакомы с европейскими картинами, это случилось относительно давно, но =>

...по-настоящему изучать европейское искусство только с конца 19 века, но процесс этот было совершенно неспешный. Японцы ездили в Европу (что само по себе занимало много времени), учились там и потом долго-долго возвращались назад.

Когда Хасигути Гоё исполнилось 10 лет, он изучает классическую японскую живопись школы Кано, но уже через 15 лет в 1905 году, начинает изучать евпропейский подход, а затем и гравюры, и создаёт в итоге очень индивидуальные и очень узнаваемые работы.

Что же он такого изучил, и в чём, по мнению японцев, разница между европейскими и японскими картинами? Иными словами, это то, что японцы выделяли как нечто новое для себя и важное, необычное, новое. Они заимствовали в итоге очень по-япоснки не всё, очень выборочно ))

Итак, опять упрощаю и сокращаю, не отвлекаюсь на базовые вещи типа бумаги и кистей, туши и прочих материалов (их тоже, к слову сказать, японцы очень интересно комбинируют, добиваясь интересных эффектов).

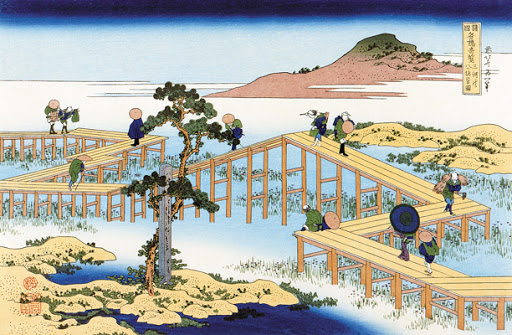

Перспектива. это было прям вау-открытие для японцевН её не то, чтоб не было совсем, она не была обязательным условием. И ещё при этом пропорции в принципе строились не по принципу «как оно есть в жизни и где расположено», а по принципу «что важно, то рисуем крупнее».

Опять отвлекаюсь: европейцы долгое время думали, что генеталии у японцев сильно больше, чем у европейцев просто потому, что голых японцев им видеть не доводилось, и судили они по порногравюрам сюнга (春画), которые были посвящены собственно этому действию, и =>

=> все задействованные органы нередко изображались крупно (ну а как ещё, если речь о них?). Но это так, к слову о перспективе. (Слышу толпу, скандирующую "слайды-слайды", но вернёмся таки к розам)

Нарисованное изображается целиком: гора, озеро, дерево, человек – всё рисуют целиком, не вырезая только нужный художнику кусок – очень необычный подход, немного взрывавший мозг японских худоникам, что отражалось в опять же очень необычных полотнах

Японские европейские картины почти всегда опознаются с первого взгляда, они всегда немного другие, как будто из немного другой реальности, из чуть-чуть параллельного мира.

- всё рисуется так, словно имеет равное значение: если европеец рисует лес, то это не общие мазки, что создают ОЩУЩЕНИЕ леса, а буквальный лес, где каждое дерево прорисовано и именно так, как оно видится художнику, и да, целиком, как уже сказано выше.

Это тоже было сильно за пределами того, как японцы привыкли видеть мир (да, не рисовать, а именно что видеть и воспринимать: идея, что каждое дерево имеет смысл была предельно нова и свежа).

- закрашивается всё пространство (в японской живописи много незакрашенных областей, и незакрашенное, белое, «пустое» пространство имеет не меньшее, а порой даже большее значение, чем то, закрашено.

Особенно это в японской каллиграфии важно: попрой каллиграф больше сконцентррован не на том пространстве, что заполнено тушью, а на том, что остаётся свободным. Характерно, что в Японии это больше картина, чем буквы на бумаге.

Это далеко не всё, нюансов множество, например, натюрмортов классических у японцев по очевидным причинам не было (все же знают, что это очень христианская тема?), но это опять можно далеко-далеко уйти от темы, поэтому как-нибудь в следующий раз.

Итак, давайте со всем сказанным ещё раз посмотрим картину. Что мы на ней видим? Начнём с розы. Во-первых, это единстванная роза, остальные цветы другие не только в том, что они не розы, но ещё и прорисованы схематично. При этом сами цветы нарисованы крупнее всех остальных.

Важно, что это не розарий, а отдельный куст, поэтому он подобен драгоценности, спрятанной от глаз толпы, которую может найти только тот, кто не поленится дойти и увидеть. Видите, что за дорога привела дам к розе? Кажется, что это был какой-то длинный путь среди зелёных лугов.

Это даёт зрителю ощущение путешествия, когда идёшь-идёшь, устал, а тут – бац! и красивая роза, этакая диковинка, удивительная и освежающая. Следовательно, расположение в нижнем углу – это не чтобы показать незначительность розы, а чтобы подчеркнуть, что до неё ещё добраться надо

Да, про диковинку. Розы в Японии были ещё в 7 веке, но дикие, мелкие, они как-то не увлекают ни поэтов, ни художников, а выращивать европейские розы начинают только во второй половине 19 века, то есть =>

=> к моменту появления картины ещё было ощущение свежести и необычности и в качестве сюжета для картины, и в качестве просто объекта восхищения. Таким образом, художник делает картину «европейской», помещая в центр сюжета непривычные для классической традиции цветы.

Ещё интересно, что самые прорисованные цветы помимо розы – на накидке для кимоно одной из дам. При этом получается, что в результате почти вся картина заполнена цветами, хотя собственно цветов относииельно немного.

Интересно и то, что на кимоно нарисованы бабочки: по всем приметах на картине весьма глубокая осень, бабочки – символ весны, но при этом для изобращения на кимоно (там своя сезонная символика) бабочки допускаются в качестве круглогодичного символа, в результате =>

мы словно видим бабочек, что слетелись к цветам, подчёркивая, опять же, то, что цветок – объект любования, то, ради чего дамы и даже кролик пришли вот так далеко далеко и любуются, совесем как бабочки слетаются на цветы.

Ещё интересная деталь (чисто мои домыслы, но мне они кажутся логичными, но готова обсудить): ликорисы. Видите красные кляксы? Что нас наводит на мысль, что это именно ликорисы? Пауки. Они, правда, тоже вполне себе кляксы, но =>

в сочетании с ликорисами они дают нам выражение «паучьи лилии», цветок осени, самое то по сезону. В японском языке никаких пауков нет, так что отсылка к называнию цветка в английском или французском (скорее всего, таки именно французский),что опять же делает картину «европейской»

Возвращаемся к дамам. Цветы и бабочки изображены на накидке для кимоно, которая также появилась под влиянием европейского пальто, являя собой такой гибрид из традиционных японских тканей, традиционно расписанных и более сложного покроя и использования пуговиц.

Тоже отдельная прекрасная история, но сейчас интересно, что именно на этой накидке нарисованы очень японские цветы (в противовес розе) и бабочки, тоже точка соприкосновения двух культур, где на стыке рождается что-то отдельное самостоятельное.

Ну и последний на сегодня штрих – небо. Увидели? Оценили? Да, небо цвета розы, чтобы всем понятно было, что роза – редкая, роза – объект, которому посвящена картина, роза – центр собственно всей композиции. У меня всё, спрашивайте ваши ответы.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh