#sempreilgiornodellamemoria

Capita.

Di non ricordare un nome, anche ce l’hai sulla punta della lingua. La capisco. Tra milioni di nomi poi.

Certo, che sia accaduto proprio nel “giorno della memoria”, non è il massimo.

O forse è altro, non so.

Capita.

Di non ricordare un nome, anche ce l’hai sulla punta della lingua. La capisco. Tra milioni di nomi poi.

Certo, che sia accaduto proprio nel “giorno della memoria”, non è il massimo.

O forse è altro, non so.

Dice che è arrivata in ritardo e non era a conoscenza dell’argomento. Prendiamo atto.

Comunque, per evitare che l’anno prossimo qualcun altro possa avere un vuoto di memoria, qualche nome lo possiamo anticipare.

Qualche nome tra tanti.

Comunque, per evitare che l’anno prossimo qualcun altro possa avere un vuoto di memoria, qualche nome lo possiamo anticipare.

Qualche nome tra tanti.

Perché un nome si fa presto a trovarlo. Magari un nome sconosciuto.

Tra quelli che Johannes chiama gli “angeli invisibili”. Come Eri Zinger, con suo figlio Yehonanta che vedete nella foto. Uccisi ad Auschwitz.

Oppure un nome che conosco bene. Molto bene.

Il mio.

Tra quelli che Johannes chiama gli “angeli invisibili”. Come Eri Zinger, con suo figlio Yehonanta che vedete nella foto. Uccisi ad Auschwitz.

Oppure un nome che conosco bene. Molto bene.

Il mio.

Mi chiamo Giulia Belleli, figlia di Elio Belleli e Enrica Misan, nata in Italia a Trieste il 4 ottobre 1923.

Avevo quindici anni quando per colpa di quelle leggi razziali, “all’acqua di rose” come dice qualcuno, dovetti abbandonare il mio lavoro di sarta.

Avevo quindici anni quando per colpa di quelle leggi razziali, “all’acqua di rose” come dice qualcuno, dovetti abbandonare il mio lavoro di sarta.

Nel settembre del 1943 iniziammo a nasconderci.

I tedeschi, con l’aiuto dei fascisti, catturarono prima mio padre vicino al Tempio; poi mia madre in casa e mia sorella per strada.

Mio fratello, che era falegname, lo arrestarono sul tranvai.

I tedeschi, con l’aiuto dei fascisti, catturarono prima mio padre vicino al Tempio; poi mia madre in casa e mia sorella per strada.

Mio fratello, che era falegname, lo arrestarono sul tranvai.

Io, sposata da poco, me ne stavo nascosta su una soffitta quando Vittorio lo spazzino venne a dirmi: “Presto, presto vai a vedere che c'è una colonna di prigionieri che i tedeschi stanno portando verso la stazione".

Corsi alla stazione e nascosta dietro un vagone vidi partire mio papà, mia sorella e mia madre.

Mio fratello no, non l’ho visto.

Fu nella stessa notte che i tedeschi, accompagnati dai fascisti, arrestarono me e mio marito.

Mio fratello no, non l’ho visto.

Fu nella stessa notte che i tedeschi, accompagnati dai fascisti, arrestarono me e mio marito.

Ero disorientata e confusa.

Non mi ero mai allontanata da Trieste.

Figuriamoci a calci e pugni.

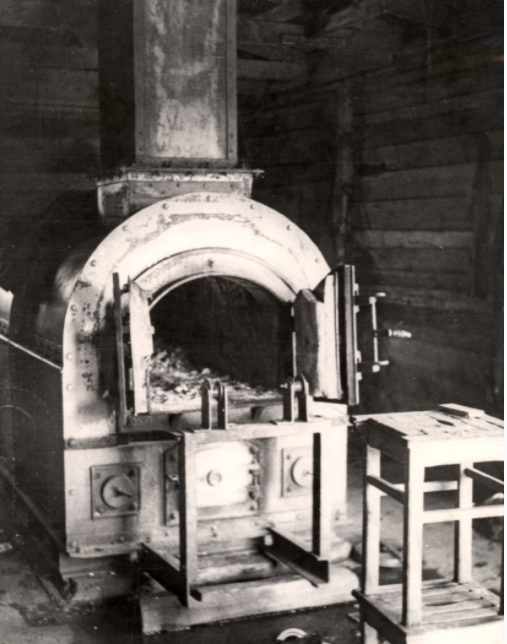

Sei mesi siamo rimasti nella Risiera di San Sabba.

Di mio marito non seppi più nulla.

Quando partii per la Germania pensai che avrei rivisto la mia famiglia.

Non mi ero mai allontanata da Trieste.

Figuriamoci a calci e pugni.

Sei mesi siamo rimasti nella Risiera di San Sabba.

Di mio marito non seppi più nulla.

Quando partii per la Germania pensai che avrei rivisto la mia famiglia.

Non sapevo nulla dei campi di concentramento.

Lo capii quando arrivai ad Auschwitz.

Fu qualcosa di tremendo.

“Quelle che dormivano nelle cuccette sopra buttavano le cimici sotto. C'era uno sporco impressionante”.

Lo capii quando arrivai ad Auschwitz.

Fu qualcosa di tremendo.

“Quelle che dormivano nelle cuccette sopra buttavano le cimici sotto. C'era uno sporco impressionante”.

“I gabinetti erano costituiti da una tavola con tanti buchi in fila e tutte assieme al mattino dovevamo andare di corpo in mezzo ad una ressa di deportate incalzanti. E poi la fame! Ci buttavamo sopra le bucce di patate. La vita era tanto dura che perdemmo subito le mestruazioni”

Avevo sempre fatto la sarta. Mi misero a tagliare alberi. E chi non era capace veniva picchiato.

Non sapendolo proprio fare, quel lavoro, le prendevo sempre. Le botte, intendo. Ci svegliavano con le sirene e quando uscivamo dal campo per andare a lavorare faceva ancora buio”.

Non sapendolo proprio fare, quel lavoro, le prendevo sempre. Le botte, intendo. Ci svegliavano con le sirene e quando uscivamo dal campo per andare a lavorare faceva ancora buio”.

Un giorno scelsero cinquanta di noi.

Compresa la sottoscritta. Non sapevo dove ci avrebbero portate, ma “anche se mi avessero ammazzato per me era lo stesso. In un certo senso speravo che mi ammazzassero. Avevo le gambe gonfie e piene di pus”.

Compresa la sottoscritta. Non sapevo dove ci avrebbero portate, ma “anche se mi avessero ammazzato per me era lo stesso. In un certo senso speravo che mi ammazzassero. Avevo le gambe gonfie e piene di pus”.

Invece finimmo in un altro campo a lavorare in una fabbrica di armi.

Non so come sono riuscita a sopravvivere a quell’inferno.

Ad Auschwitz avevo visto tanti bambini strappati alle loro madri.

Ancora oggi mi sveglio di notte e mi sembra che mi portino via mio figlio.

Non so come sono riuscita a sopravvivere a quell’inferno.

Ad Auschwitz avevo visto tanti bambini strappati alle loro madri.

Ancora oggi mi sveglio di notte e mi sembra che mi portino via mio figlio.

Ma mio figlio sta benissimo.

Vive in Australia, è sposato e ha dei bellissimi bambini. Quello che voglio dire è che nonostante siano passati molti anni quel dolore, quell’inferno, mi accompagna sempre dappertutto.

Il mio nome, Giulia Belleli, può andare bene?

Vive in Australia, è sposato e ha dei bellissimi bambini. Quello che voglio dire è che nonostante siano passati molti anni quel dolore, quell’inferno, mi accompagna sempre dappertutto.

Il mio nome, Giulia Belleli, può andare bene?

Se non va bene quello di Giulia Belleli, potete usare il mio.

Mi chiamo Diamantina Vivante. "Tina" per il mio papà. Nel 1938, dopo le leggi razziali, iniziarono a chiamarmi: “Porca di un’ebrea”.

Io non capivo.

Se hai solo dieci anni è difficile riuscire capire certe cose.

Mi chiamo Diamantina Vivante. "Tina" per il mio papà. Nel 1938, dopo le leggi razziali, iniziarono a chiamarmi: “Porca di un’ebrea”.

Io non capivo.

Se hai solo dieci anni è difficile riuscire capire certe cose.

Dopo essere stata costretta ad abbandonare la scuola, i fascisti sigillarono pure la casa della mia famiglia.

Per un anno fummo ospitati da un sarto.

"Poi la moglie ci denunciò e per quello ci arrestarono tutti".

Per un anno fummo ospitati da un sarto.

"Poi la moglie ci denunciò e per quello ci arrestarono tutti".

Io li implorai di non prendere la mia mamma che era anziana. Fu tutto inutile.

"Anche per un’anziana come lei – mi dissero - prendiamo le diecimila lire della taglia".

Finimmo tutti in Germania. A Bergen-Belsen.

"Anche per un’anziana come lei – mi dissero - prendiamo le diecimila lire della taglia".

Finimmo tutti in Germania. A Bergen-Belsen.

Io, mio papà, mia mamma, le mie quattro sorelle e un fratello.

“Quando siamo arrivati a Bergen-Belsen la prima cosa che abbiamo visto era una specie di catasta nera[…] verso l'alba abbiamo visto che era una catasta di morti ed era quella la fine che ci aspettava”.

“Quando siamo arrivati a Bergen-Belsen la prima cosa che abbiamo visto era una specie di catasta nera[…] verso l'alba abbiamo visto che era una catasta di morti ed era quella la fine che ci aspettava”.

“Ci mancava l'acqua, eravamo tanto tormentate dalla sete che bevevamo l'acqua delle fognature.

Si moriva di sete o di malattie, di sporco, di pidocchi. Tutte quante le mie sorelle e mamma sono morte: hanno fatto solo un mese di campo e sono morte”.

Si moriva di sete o di malattie, di sporco, di pidocchi. Tutte quante le mie sorelle e mamma sono morte: hanno fatto solo un mese di campo e sono morte”.

“Dopo la liberazione mi è rimasta l'ossessione della mancanza d'acqua.

Quando mi hanno messa in ospedale, hanno dovuto mettermi una bottiglia d'acqua sotto alle coperte perché altrimenti non avevo pace, vivevo nel terrore che mi portassero via l'acqua”.

Quando mi hanno messa in ospedale, hanno dovuto mettermi una bottiglia d'acqua sotto alle coperte perché altrimenti non avevo pace, vivevo nel terrore che mi portassero via l'acqua”.

“Auschwitz era un mondo rovesciato. Ho passato sei selezioni. Ho ancora nella testa le grida e le urla delle infelici compagne destinate alla morte".

“Era una cosa terrificante e ti chiedevi perché dovevi morire senza nessuna colpa. Nessuna”.

(Marta Ascoli)

“Era una cosa terrificante e ti chiedevi perché dovevi morire senza nessuna colpa. Nessuna”.

(Marta Ascoli)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh