Dado que ayer vi la película de Uncharted donde hace mucha referencia a la historia naval española del siglo XVI, voy con un pequeño hilo sobre los errores y anacronismos navales más frecuentes de Hollywood. Para empezar, España tuvo algo más que galeones.

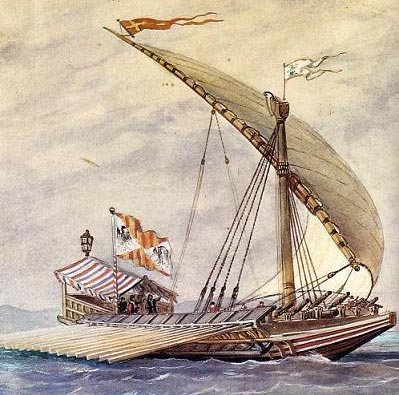

El primer error, y más repetido, es asimilar la historia naval española al siglo XVI. El siglo XVI fue la era de oro de la navegación y tecnología naval española, pero la tradición marítima en España era muy antigua; en el siglo XIII Castilla y Aragón ya eran potencias navales.

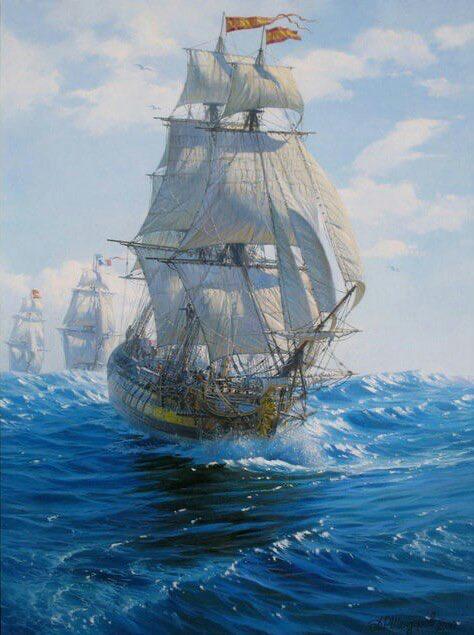

El segundo error más frecuente es situar al galeón en cualquier época de la historia naval española, ya sea en el siglo XV o en el XVIII. Naturalmente esto no fue así, ya que apareció hacia mediados del XVI (1540) y para el primer tercio del XVIII (1720) ya había desaparecido.

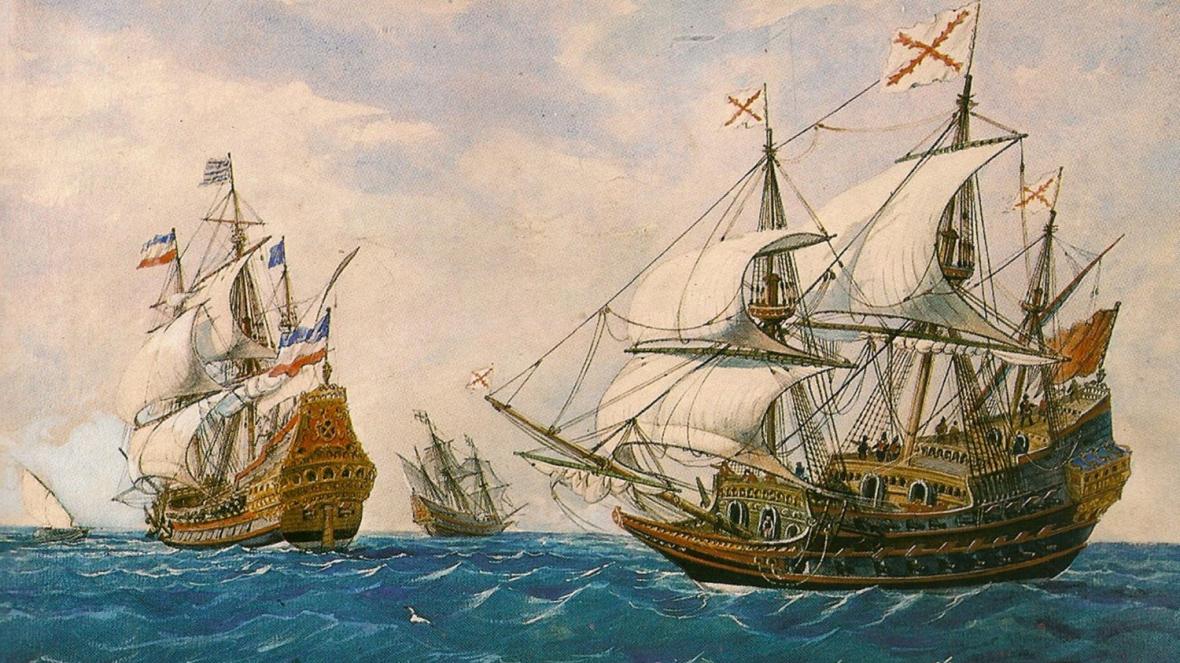

Por ello es absurdo ver galeones en el contexto del siglo XVIII (como en Piratas del Caribe) a principios del XVI, como en la propia Uncharted. Por otra parte, las naos, carracas y carabelas no son galeones, y sí fueron las naves predominantes en el siglo XV y XVI.

Pero centrándonos en el galeón, habitualmente lo que hacen en Hollywood es oír campanas y no saber dónde: galeones con rueda de timón, foques, cañones con cureña naval y demás anacronismos no dicen más que el productor se ha ahorrado un asesor histórico. Y pasa todo el tiempo.

La rueda de timón fue un invento tardío y comenzó a usarse a muy finales del siglo XVII, a inicios del XVIII ya era frecuente. Los foques por su lado desplazaron a las cebaderas y son de mediados del siglo XVIII, igual que las velas de cuchillo tipo cangreja.

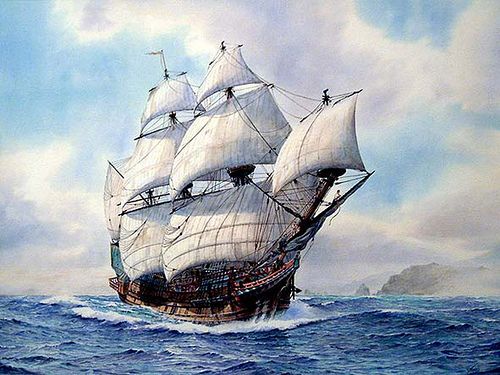

Por otro lado, por su tamaño, era extraordinariamente raro que los galeones llevaran velas más altas a la gavia. Algunos ocasionalmente llevaron juanetes, pero no fue lo frecuente. La mesana siempre era vela latina. Y desde luego nunca llevaron foques, que son tardíos.

Confundir galeones del siglo XVI con los de finales del XVII también es algo muy frecuente, aunque ya es para nota. Si bien el problema es usar galeones para contexto a inicios del siglo XVI, como en Uncharted. Las naos y carracas tienen diferencias notables.

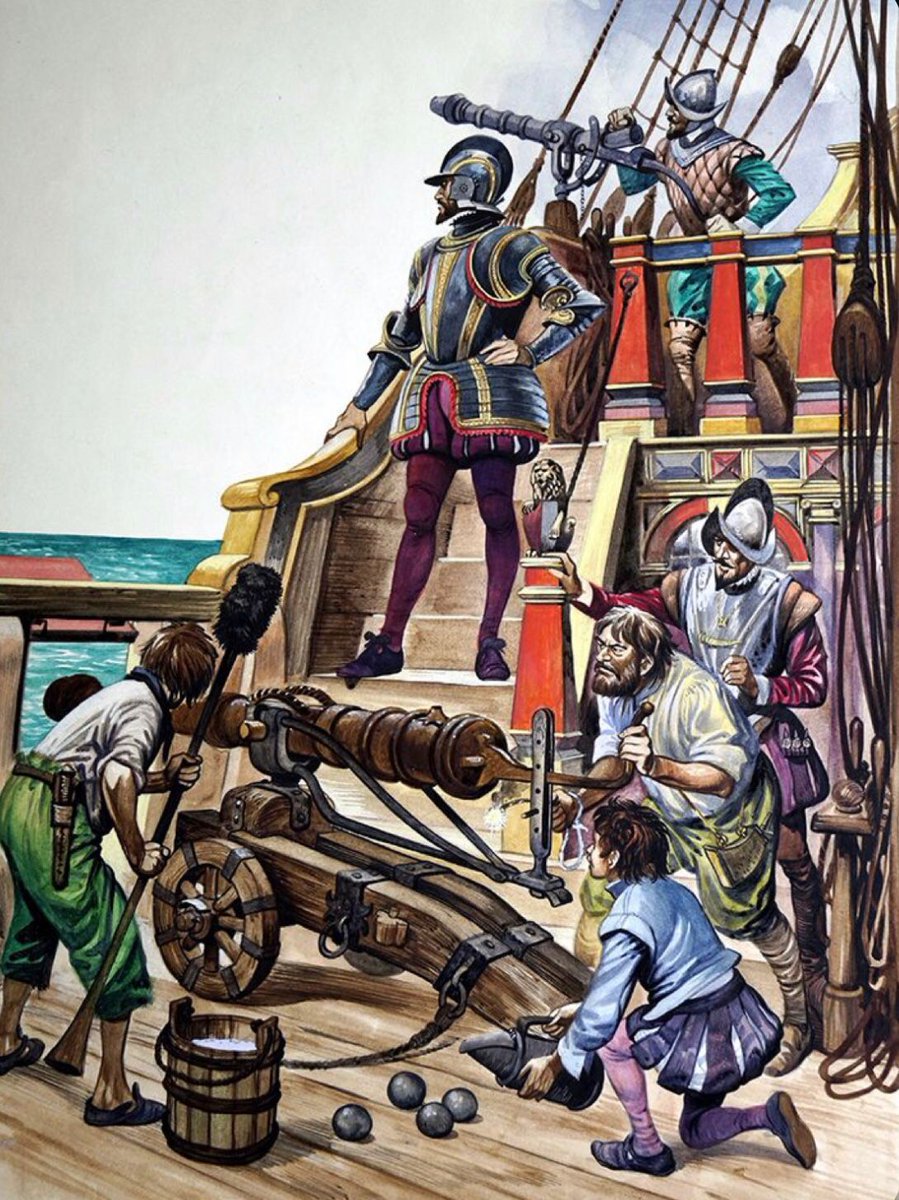

Para empezar no solían estar perforadas con troneras para llevar artillería naval. Solo llevaban falconetes de pequeño tamaño montados en horquillas o sobre afustes de 2 ruedas. Esto fue así incluso en los galeones hasta casi finales del siglo XVI, cuando apareció la protocureña.

A partir de ese momento se hicieron cada vez más baterías de troneras, normalmente dos más la principal, y los galeones pasaron a montar hacia los 50 cañones. Pero estamos hablando de galeones típicamente de la década de 1570 y 1580, como fue el San Mateo o el San Martín.

Respecto a la forma y al casco ocurre de forma similar, técnicamente los galeones están muy acastillados por popa, cosa que no pasa tanto en las naos y las carracas. Y esto va en aumento hasta finales del siglo XVII. Lo que es la forma de las cuadernas y quilla no tienen que ver.

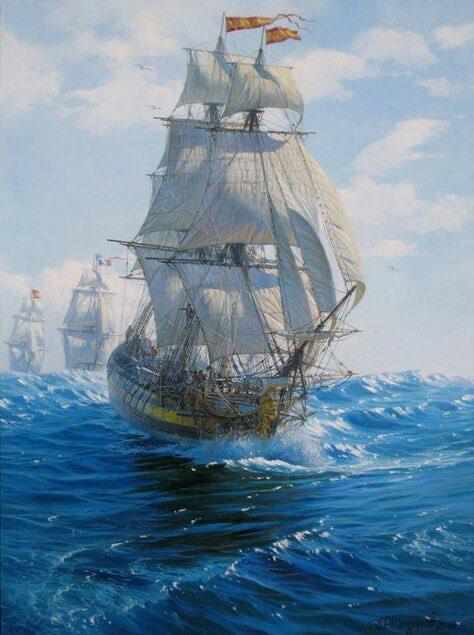

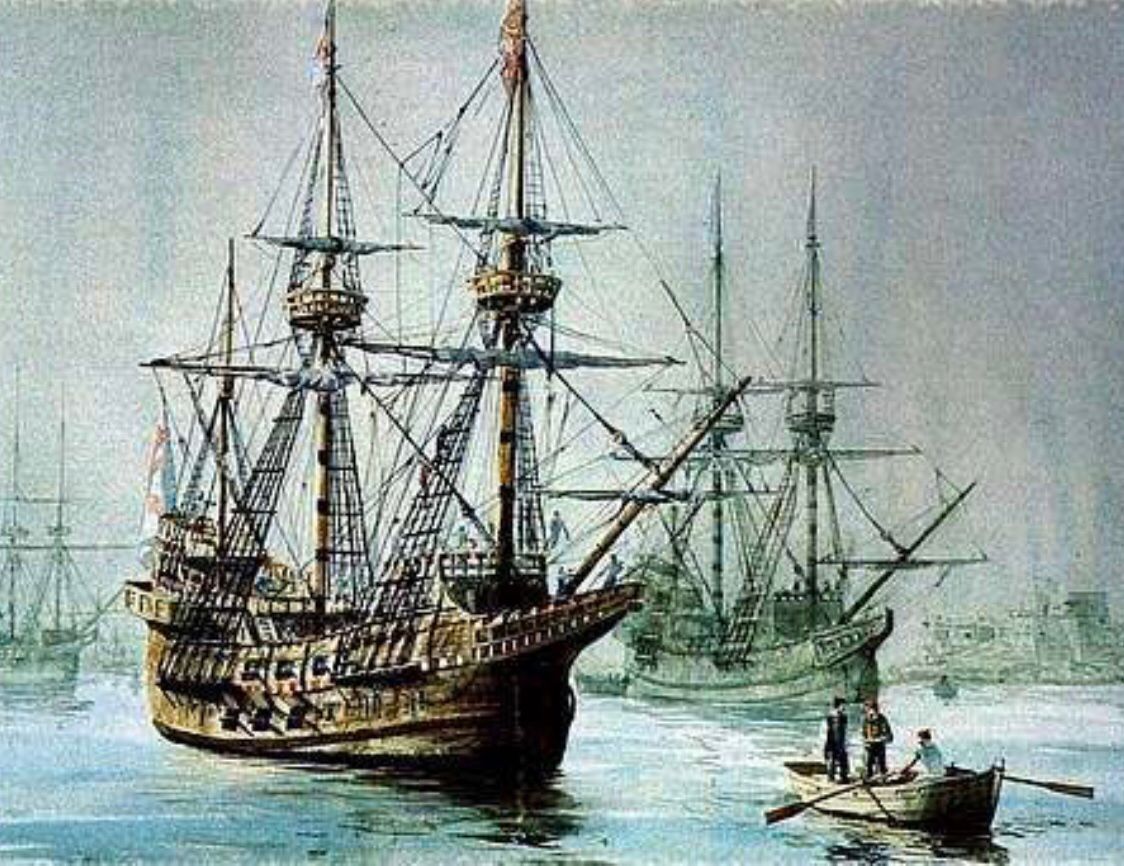

Y luego llegamos al asunto de los navíos, España comenzó a fabricarlos ya a inicios del siglo XVIII, de ahí viene el sistema Gaztañeta, ya que los últimos galeones que se fabricaron fue en la década de 1700: San José (1698) y El Salvador (1703).

De hecho, el navío Real San Felipe y serie San Luis son de la década de 1717. A partir de ese momento, España centró su producción naval en la construcción de navíos y fragatas, aunque se pudo construir algún galeón de forma ocasional para la Carrera de Indias y Nao de China.

Por supuesto, siempre se alegará que todas estas cuestiones son licencias artísticas, aunque más bien es un puro y llano desconocimiento de la historia naval en general y española en particular. Tema aparte está la Leyenda Negra y las tergiversaciones malintencionadas.

Bibliografía:

Fernández Duro, C. (2007). A la mar madera. Madrid: Maxtor.

Canales, C.; Del Rey, M. (2011). Naves mancas. Madrid: EDAF.

Láminas:

Carlos Parrilla

Augusto Ferrer-Dalmau

Guillermo González de Aledo

y otros

Fernández Duro, C. (2007). A la mar madera. Madrid: Maxtor.

Canales, C.; Del Rey, M. (2011). Naves mancas. Madrid: EDAF.

Láminas:

Carlos Parrilla

Augusto Ferrer-Dalmau

Guillermo González de Aledo

y otros

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh