Ricordo che era l’inizio di marzo del 1942.

Fu passeggiando per il paese che vedemmo quel manifesto incollato sui muri delle case.

Invitava, o meglio, ordinava a tutte le ragazze di andare a scuola il 20 marzo per un lavoro. Già, eravamo ebrei e a scuola mica ci potevamo andare

Fu passeggiando per il paese che vedemmo quel manifesto incollato sui muri delle case.

Invitava, o meglio, ordinava a tutte le ragazze di andare a scuola il 20 marzo per un lavoro. Già, eravamo ebrei e a scuola mica ci potevamo andare

Tutto era cominciato anni prima, quando i tedeschi avevano annesso il nostro Paese, la Slovacchia.

Fu in quel momento che avevano cominciato a perseguitare noi ebrei.

Niente scuola e istruzione sopra i 14 anni.

Pensate.

Ci impedivano persino di avere dei gatti in casa.

Fu in quel momento che avevano cominciato a perseguitare noi ebrei.

Niente scuola e istruzione sopra i 14 anni.

Pensate.

Ci impedivano persino di avere dei gatti in casa.

Avevo 17 anni quando lessi quel manifesto.

Parlava di ragazze dai 16 ai 36 anni, nubili.

Ricordo che mamma Henna non voleva perdere me e mia sorella Lea di 19 anni per un non meglio identificato “contratto per tre mesi in una fabbrica per produrre stivali per le truppe”.

Parlava di ragazze dai 16 ai 36 anni, nubili.

Ricordo che mamma Henna non voleva perdere me e mia sorella Lea di 19 anni per un non meglio identificato “contratto per tre mesi in una fabbrica per produrre stivali per le truppe”.

Poi però si arrese.

E ci preparò una borsa con le nostre cose.

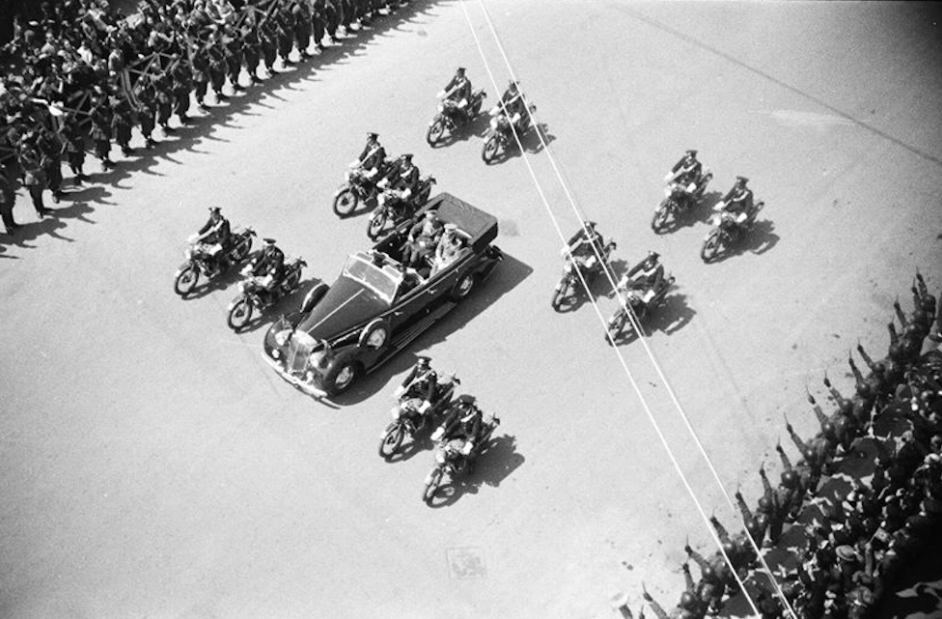

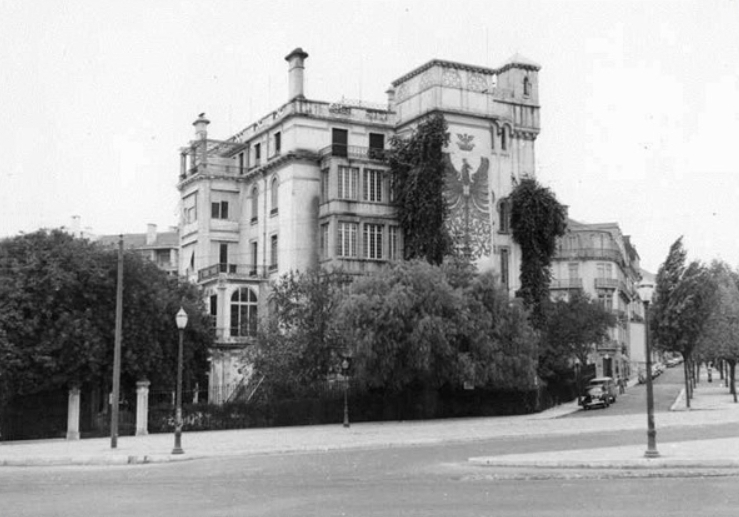

Per noi ragazze la prospettiva di andare all’estero significava uscire da quell’incubo in cui ci aveva infilato il nostro presidente, Jozef Tiso.

Lui, che non chiedeva di meglio che farsi bello di fronte ai nazisti

E ci preparò una borsa con le nostre cose.

Per noi ragazze la prospettiva di andare all’estero significava uscire da quell’incubo in cui ci aveva infilato il nostro presidente, Jozef Tiso.

Lui, che non chiedeva di meglio che farsi bello di fronte ai nazisti

E da due anni aveva sottoposto noi ebrei ai più iniqui provvedimenti. Niente gestione delle imprese e niente figli a scuola. Niente cura negli ospedali. Il coprifuoco e quella maledetta stella gialla. E poi una propaganda su quanto fossimo ladri, stupratori e assassini di bambini

E la gente poco a poco ci aveva creduto.

Eravamo circa 200 ragazze del posto quando ci fecero salire su quel treno stipato da altre ragazze provenienti da altri luoghi.

Era stato difficile salire con le gonne, ma perché picchiarci?

In quel momento non capivo.

E poi l’arrivo.

Eravamo circa 200 ragazze del posto quando ci fecero salire su quel treno stipato da altre ragazze provenienti da altri luoghi.

Era stato difficile salire con le gonne, ma perché picchiarci?

In quel momento non capivo.

E poi l’arrivo.

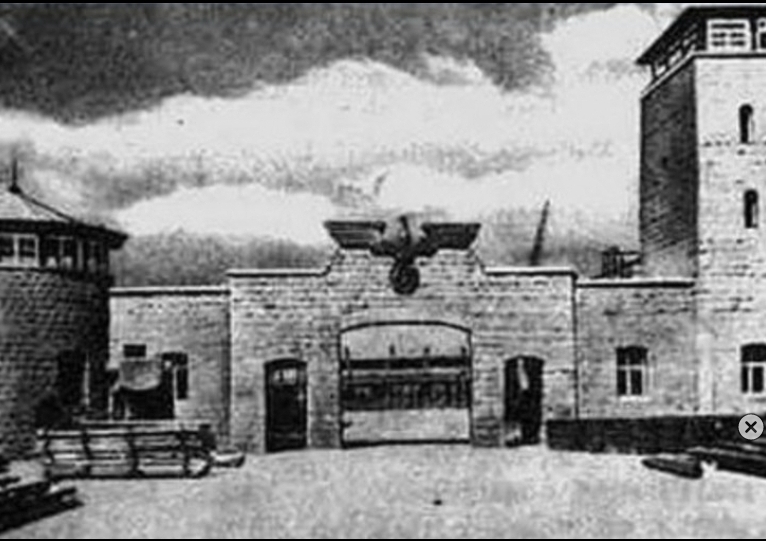

Il campo di lavoro si trovava in Polonia, nella cittadina di Oświęcim.

Che non fosse una gita di lavoro ce ne accorgemmo appena scese dal treno.

Quando ci portarono via tutti i bagagli, ci denudarono (che vergogna per noi ragazze) e ci marchiarono con un numero di matricola.

Che non fosse una gita di lavoro ce ne accorgemmo appena scese dal treno.

Quando ci portarono via tutti i bagagli, ci denudarono (che vergogna per noi ragazze) e ci marchiarono con un numero di matricola.

Quelle non furono nemmeno le cose peggiori.

Alla ricerca di gioielli nascosti sottoposero decine di ragazze ad una “ispezione” ginecologica.

Eravamo arrivate nel campo di Oświęcim.

Forse non lo conoscete con questo nome.

In tedesco infatti si dice Auschwitz.

Alla ricerca di gioielli nascosti sottoposero decine di ragazze ad una “ispezione” ginecologica.

Eravamo arrivate nel campo di Oświęcim.

Forse non lo conoscete con questo nome.

In tedesco infatti si dice Auschwitz.

Noi deportate slovacche eravamo 999.

Non so che valore avesse per Himmler, lui non faceva niente a caso.

999 ragazze costrette a lavori durissimi come bonificare terreni, trasportare terriccio e materiale edilizio o smantellare edifici.

Tutto con le sole braccia.

Non so che valore avesse per Himmler, lui non faceva niente a caso.

999 ragazze costrette a lavori durissimi come bonificare terreni, trasportare terriccio e materiale edilizio o smantellare edifici.

Tutto con le sole braccia.

Vivevamo in una grande baracca.

Senza luci, senza riscaldamento.

Dormivamo su uno strato di paglia sporca.

Dieci gabinetti per 999 ragazze.

Poca acqua, ma c’erano i tubi che gocciolavano da poter leccare.

I pianti ci spossavano talmente tanto da crollare esauste alla sera.

Senza luci, senza riscaldamento.

Dormivamo su uno strato di paglia sporca.

Dieci gabinetti per 999 ragazze.

Poca acqua, ma c’erano i tubi che gocciolavano da poter leccare.

I pianti ci spossavano talmente tanto da crollare esauste alla sera.

Mi chiamo Edith Friedman.

A me toccò il numero #1970.

A mia sorella Lea che era prima di me il numero #1969.

La razione era di 600 calorie. Poche calorie e un lavoro che ci consumava. Così le ragazze cominciarono a morire. Molte erano mie amiche.

Nella foto Lea e io a destra

A me toccò il numero #1970.

A mia sorella Lea che era prima di me il numero #1969.

La razione era di 600 calorie. Poche calorie e un lavoro che ci consumava. Così le ragazze cominciarono a morire. Molte erano mie amiche.

Nella foto Lea e io a destra

Lea venne assegnata ad una squadra che aveva il compito di ripulire i fossati.

I piedi in acqua tutto il giorno la fecero ammalare.

Non riuscendo ad ingoiare il pane le davo tutti i giorni la mia zuppa.

Ma la febbre era troppo alta.

Ero io a tenerla ritta durante l’appello.

I piedi in acqua tutto il giorno la fecero ammalare.

Non riuscendo ad ingoiare il pane le davo tutti i giorni la mia zuppa.

Ma la febbre era troppo alta.

Ero io a tenerla ritta durante l’appello.

Poi Lea smise di mangiare.

Quella mattina fu terribile quando non la vidi al suo solito posto.

Cominciai a chiedere: «Dov’è mia sorella? Dov’è Lea?».

Qualcuno mi disse che l’avevano portata al blocco 25.

Durante la notte riuscii ad entrare, e vederla.

Quella mattina fu terribile quando non la vidi al suo solito posto.

Cominciai a chiedere: «Dov’è mia sorella? Dov’è Lea?».

Qualcuno mi disse che l’avevano portata al blocco 25.

Durante la notte riuscii ad entrare, e vederla.

Se ne stava rannicchiata per terra con la febbre alta, in coma, ormai.

Dovetti lasciarla per tornare a lavorare.

Tornai la mattina dopo, ma il blocco 25 era vuoto. C’erano 8232 ragazze a Birkenau in quei giorni. E in quei giorni stavano marchiando la numero 26.273.

Povera Lea.

Dovetti lasciarla per tornare a lavorare.

Tornai la mattina dopo, ma il blocco 25 era vuoto. C’erano 8232 ragazze a Birkenau in quei giorni. E in quei giorni stavano marchiando la numero 26.273.

Povera Lea.

Edith Friedman, allora diciassettenne, sognava di diventare un medico.

Lea, sua sorella di 19 anni, voleva diventare avvocato. Alla liberazione del campo, il 27 gennaio 1945, delle 999 ragazze slovacche solo 40 fecero ritorno a casa.

Poche di loro ritrovarono la famiglia.

Lea, sua sorella di 19 anni, voleva diventare avvocato. Alla liberazione del campo, il 27 gennaio 1945, delle 999 ragazze slovacche solo 40 fecero ritorno a casa.

Poche di loro ritrovarono la famiglia.

Edith Friedman impiegò sei settimane per tornare a casa.

Con una tubercolosi ossea contratta ad Auschwitz. Anni dopo verrà a sapere che il governo slovacco aveva pagato i nazisti 500 Reichsmarks (circa 230 euro di oggi) per ogni ragazza da inviare ad Auschwitz come schiava.

Con una tubercolosi ossea contratta ad Auschwitz. Anni dopo verrà a sapere che il governo slovacco aveva pagato i nazisti 500 Reichsmarks (circa 230 euro di oggi) per ogni ragazza da inviare ad Auschwitz come schiava.

Edith è la seconda da sinistra. Sua sorella Lea è quella che stringe il bambino.

"Perché ci sono ancora guerre?” si chiede oggi Edith. “Per favore, per favore, dovete capirlo: non c’è nessun vincitore in una guerra. La guerra è la cosa peggiore che possa accadere all'umanità".

"Perché ci sono ancora guerre?” si chiede oggi Edith. “Per favore, per favore, dovete capirlo: non c’è nessun vincitore in una guerra. La guerra è la cosa peggiore che possa accadere all'umanità".

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh