"Che Dio ti protegga", disse papà mentre scappavo dal quel vagone.

Mi aveva implorato di mettermi in salvo, lui troppo stanco e stremato per potermi seguire.

Il mio tentativo di fuga però era fallito ed ero finito a Mauthausen, prima di essere liberato.

Sto tornando a casa.

Mi aveva implorato di mettermi in salvo, lui troppo stanco e stremato per potermi seguire.

Il mio tentativo di fuga però era fallito ed ero finito a Mauthausen, prima di essere liberato.

Sto tornando a casa.

Mi chiamo Fritz Kleinmann e sette anni fa, quando tutto era cominciato, di anni ne avevo quindici. Vivevamo a Vienna.

Io, papà Gustav maestro tappezziere, mamma Tini, il mio fratellino Kurt e le mie sorelle Edith e Herta.

Felici, quando nel 1938…

Io, papà Gustav maestro tappezziere, mamma Tini, il mio fratellino Kurt e le mie sorelle Edith e Herta.

Felici, quando nel 1938…

Tutto cambiò per noi ebrei.

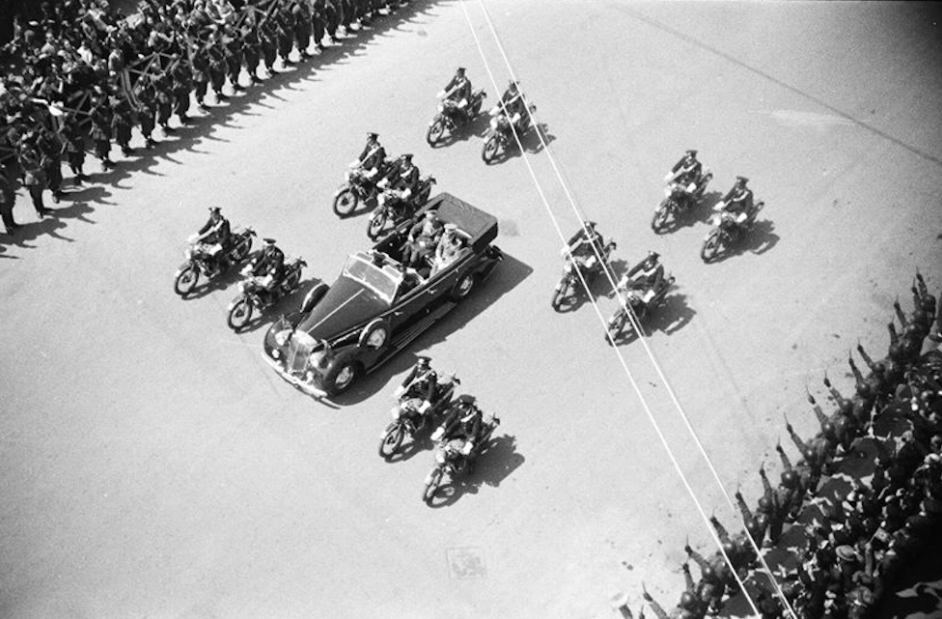

Con l’annessione dell’Austria alla Germania nazista e a causa delle famigerate leggi di Norimberga, venimmo privati della cittadinanza.

Fui espulso dalla scuola e il mio sogno di diventare tappezziere come mio padre svanì.

Con l’annessione dell’Austria alla Germania nazista e a causa delle famigerate leggi di Norimberga, venimmo privati della cittadinanza.

Fui espulso dalla scuola e il mio sogno di diventare tappezziere come mio padre svanì.

Sequestrarono e chiusero anche il negozio di papà. Riuscivamo in qualche modo a tirare avanti con piccoli lavoretti, quando il governo inglese decise di rilasciare qualche visto a noi ebrei.

Papà costrinse Edith a presentare la domanda.

Nel gennaio del 1939 riuscì a partire.

Papà costrinse Edith a presentare la domanda.

Nel gennaio del 1939 riuscì a partire.

Avevamo dei buoni rapporti con tutti nel palazzo dove abitavamo, e fummo molto sorpresi quella domenica di settembre del 1939 quando i vicini presero me è papà e ci consegnarono alla Gestapo.

Finimmo insieme su un vagone merci e deportati nel campo di Buchenwald, in Germania.

Finimmo insieme su un vagone merci e deportati nel campo di Buchenwald, in Germania.

Papà, rischiando la vita, aveva nascosto un bloc-notes e una matita.

Arrivati al campo cominciò a scrivere.

“Arrivato a Buchenwald il 2 ottobre 1939 dopo un viaggio di due giorni in treno”.

Mi disse che voleva lasciare una testimonianza.

Nel caso non fossimo sopravvissuti.

Arrivati al campo cominciò a scrivere.

“Arrivato a Buchenwald il 2 ottobre 1939 dopo un viaggio di due giorni in treno”.

Mi disse che voleva lasciare una testimonianza.

Nel caso non fossimo sopravvissuti.

La sua paura era giustificata.

Lo capimmo al primo appello quando Karl Otto Koch, il comandante del lager, ci urlò: «ora voi maiali ebrei siete qui dentro. Una volta entrati in questo campo, non potete più uscire. Ricordatelo, non ne uscirete vivi».

Lo capimmo al primo appello quando Karl Otto Koch, il comandante del lager, ci urlò: «ora voi maiali ebrei siete qui dentro. Una volta entrati in questo campo, non potete più uscire. Ricordatelo, non ne uscirete vivi».

Servirebbero pagine e pagine per descrivere quello che subimmo nei primi tre anni.

Ci picchiarono e, ridotti alla fame, ci costrinsero ai lavori forzati per costruire il campo stesso in cui eravamo prigionieri.

Eravamo solo numeri per loro.

Io, il 7290, papà il numero 7291.

Ci picchiarono e, ridotti alla fame, ci costrinsero ai lavori forzati per costruire il campo stesso in cui eravamo prigionieri.

Eravamo solo numeri per loro.

Io, il 7290, papà il numero 7291.

Per tre anni, quando nell’ottobre del 1942 venni chiamato nell’ufficio del mio kapò.

“Ho la lista degli ebrei da trasferire a Auschwitz, mi disse. Nella lista c’è anche tuo padre”.

Sapevo esattamente quello che significava.

Lo sapevamo tutti.

Delle camere a gas, intendo.

“Ho la lista degli ebrei da trasferire a Auschwitz, mi disse. Nella lista c’è anche tuo padre”.

Sapevo esattamente quello che significava.

Lo sapevamo tutti.

Delle camere a gas, intendo.

Ma presi la decisione. “Voglio andare con lui” gli dissi. E insistetti anche quando disse che era un suicidio. Non volevo lasciare solo mio padre, volevo stare con lui.

Noi due insieme, come lo eravamo stati negli ultimi tre anni.

“In fondo un uomo può morire una sola volta”.

Noi due insieme, come lo eravamo stati negli ultimi tre anni.

“In fondo un uomo può morire una sola volta”.

Mi accontentarono. E così finimmo a Monowitz, una sezione di Auschwitz. Altri 3 anni di lavori forzati e di torture che papà riportava ogni giorno sul suo diario. Dove raccontò del filo elettrificato, dei cani da guardia, e di quei camini che soffiavano fuori un fumo nauseabondo.

Camini che evitammo, perché arrivò il 17 gennaio 1945, quando giunse l’ordine di evacuare il campo.

I sovietici si stavano avvicinando. Ci mettemmo in marcia. 35.000 uomini e donne su strade innevate. Dopo 40 Km arrivammo allo scalo merci di Gleiwitz. E ci caricarono sui vagoni.

I sovietici si stavano avvicinando. Ci mettemmo in marcia. 35.000 uomini e donne su strade innevate. Dopo 40 Km arrivammo allo scalo merci di Gleiwitz. E ci caricarono sui vagoni.

Destinazione Mauthausen. Senza scampo.

Ma si trovava nella mia Austria.

Per quello preparai la fuga. Come è andata lo sapete. Liberato, sono arrivato a casa. Ora occupata da altri.

La custode mi ha appena detto che mamma Tini e mia sorella Herta sono morte nel campo di Minsk.

Ma si trovava nella mia Austria.

Per quello preparai la fuga. Come è andata lo sapete. Liberato, sono arrivato a casa. Ora occupata da altri.

La custode mi ha appena detto che mamma Tini e mia sorella Herta sono morte nel campo di Minsk.

Quello che Fritz non sa ancora è che anche suo padre era giunto a Mauthausen. Non lo aveva mai incontrato e fu una gioia immensa poterlo riabbracciare quando anche lui tornò a casa qualche mese dopo.

Padre e figlio di nuovo insieme.

Un legame più forte della macchina dell’odio.

Padre e figlio di nuovo insieme.

Un legame più forte della macchina dell’odio.

Forse vi state chiedendo del fratellino Kurt.

Si salvò.

Mamma Tini, grazie a un amico, era riuscita ad avere un permesso per farlo uscire dall’Austria.

Riuscirà ad arrivare negli Stati Uniti, e poi adottato da una famiglia americana.

Si salvò.

Mamma Tini, grazie a un amico, era riuscita ad avere un permesso per farlo uscire dall’Austria.

Riuscirà ad arrivare negli Stati Uniti, e poi adottato da una famiglia americana.

Gustav Kleinmann è morto nel 1976, all'età di 84 anni.

Suo figlio, Fritz ha trovato la forza di tornare a visitare il campo di concentramento di Auschwitz solo nel 1980.

E’ morto nel 2009 all'età di 85 anni.

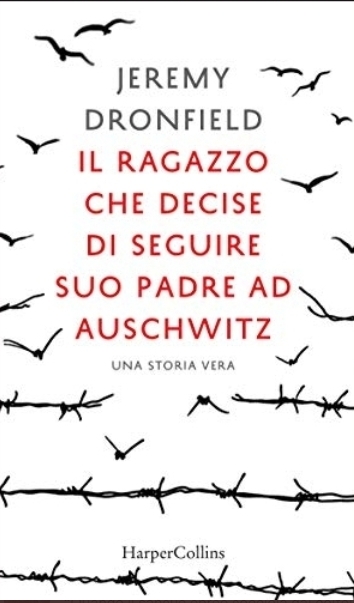

Fritz, “Il ragazzo che decise di seguire suo padre ad Auschwitz “.

Suo figlio, Fritz ha trovato la forza di tornare a visitare il campo di concentramento di Auschwitz solo nel 1980.

E’ morto nel 2009 all'età di 85 anni.

Fritz, “Il ragazzo che decise di seguire suo padre ad Auschwitz “.

“Quando il sangue ebreo gocciola dal coltello, noi cantiamo e ridiamo” cantavano i nazisti.

Finché avrò fiato continuerò a raccontare le storie di uomini e donne che sono sopravvissuti ai campi di concentramento.

Il loro passato non sia mai il futuro di qualcuno.

Mai più.

Finché avrò fiato continuerò a raccontare le storie di uomini e donne che sono sopravvissuti ai campi di concentramento.

Il loro passato non sia mai il futuro di qualcuno.

Mai più.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh