2a conferencia de Angulo sobre la zarzuela:

Distingue entre un momento tecnológico y un momento nematológico de los géneros musicales, que están codeterminados recíprocamente. Aunque son inseparables, hay un salto entre el uno y el otro. Así, los nacionalistas de la tercera generación del género de la zarzuela

interpretaron desde su momento nematológico la tecnología de la primera generación del género de la zarzuela (como "cantos y danzas populares" en los que se manifestaba el Volksgeist español).

El salto que hay del momento nematológico al tecnológico se evidencia también en la necesidad de una "traducción" técnico-musical de la filosofía o nematología que se codetermina con el momento tecnológico.

Así, se puede interpretar la forma sonata a la luz de la tríada dialéctica hegeliana (exposición como tesis, desarrollo como antítesis y reexposición como síntesis), pero a efectos prácticos tienes que "traducir" antítesis a contraste motívico, contraste tonal (técnicos), etc.

Primera generación o fase del género "zarzuela": la zarzuela mitológica de Calderón.

Segunda generación : la zarzuela dieciochesca.

Tercera generación: la zarzuela nacionalista.

fgbueno.es/act/efo019.htm

Segunda generación : la zarzuela dieciochesca.

Tercera generación: la zarzuela nacionalista.

fgbueno.es/act/efo019.htm

En la primera conferencia también comenta que los krausistas clasificaron la zarzuela como "arte agradable" (frente al "arte bello" que la ópera representaba). Esa distinción agradable/bello/sublime aparece más o menos así en la "Crítica del discernimiento" kantiana.

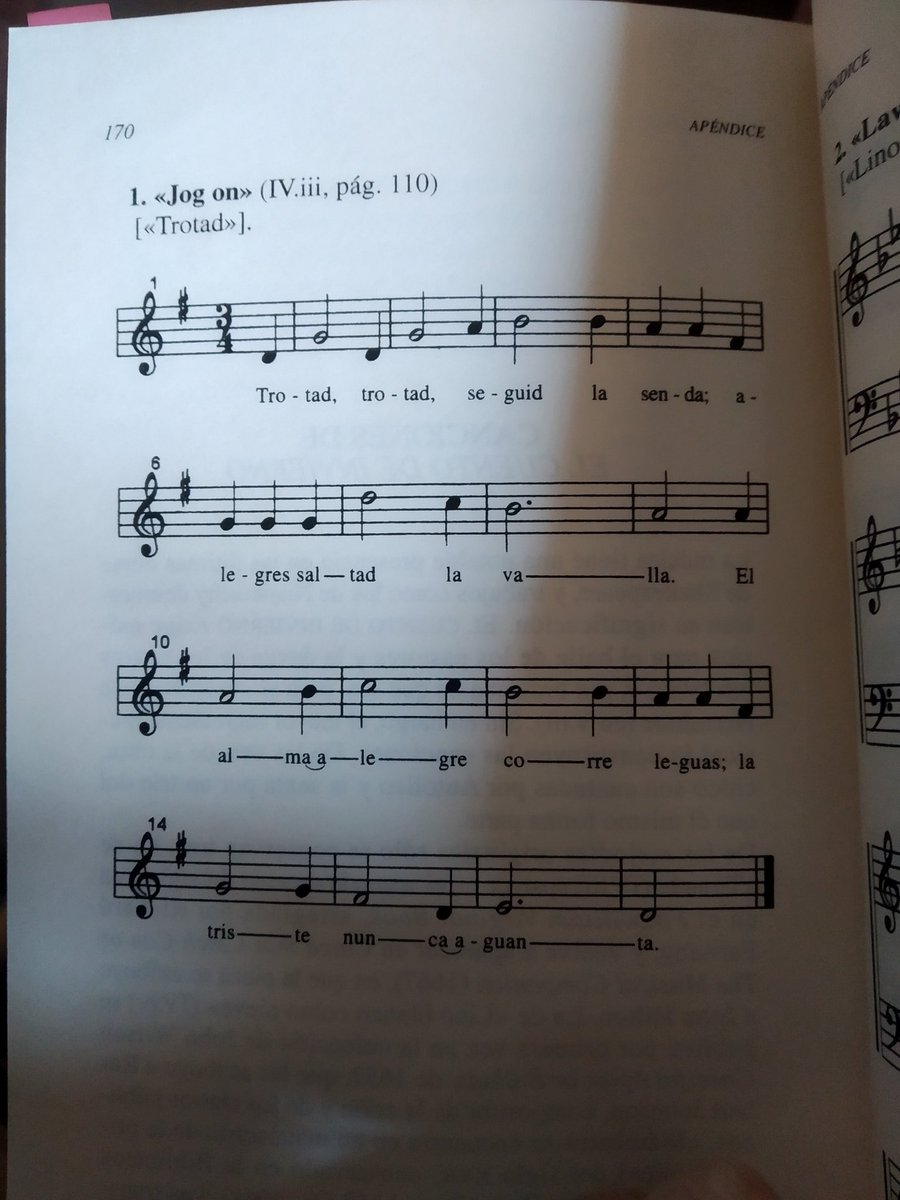

En la comedia nueva de Lope de Vega había música, pero la música eran canciones de tipo popular (el mismo tipo que utilizan las obras de Shakespeare cuyas canciones recogen las ediciones de Pujante de Espasa con los textos traducidos).

Estas ediciones de Shakespeare de Ángel-Luis Pujante (bastante recomendables por la traducción) recogen las melodías de libros de virginal y de lute songs, fuentes independientes a los propios textos dramáticos pero que comparten, se supone, melodía.

Es un poco sacrílego que tradujese los textos de esas canciones al español, pero pretendía que se pudiesen interpretar tal cual en una representación teatral estándar. Fui a una conferencia suya, es un hombre muy versado.

Lo que no había en Lope de Vega (ni en Shakespeare) era recitativos (el "parlar cantando"), que es la innovación de Peri y Caccini (y después Cavalieri o Monteverdi). Angulo señala que el recitativo (momento tecnológico) se justificó, en parte (momento nematológico), a través

de la mitología grecolatina: los dioses hablaban un lenguaje cantado (el recitativo) distinto del hablado simple de los mortales; cuando hablaban con los mortales, no empleaban el recitado -que los mortales no entendían- sino el cantado simple (las tonadas); y así tenemos los

tres tipos de técnica teatral en relación a la música: cantado, recitado y hablado; que constituyen el núcleo de la zarzuela mitológica.

"Andrómeda y Perseo" de Calderón de la Barca (de 1653) es la primera zarzuela cuya música se conserva completa, en la copia que se envió a la corte vienesa, y que contiene además dibujos de la escenografía original.

Calderón tomó la técnica del recitado de la ópera ("favola in musica") italiana, pero con un sentido muy distinto: si en la ópera italiana el recitativo es el lenguaje de las pasiones, en Calderón es el lenguaje divino y elevado, por encima de las pasiones mortales.

El género de la zarzuela, así establecido nuclearmente, comienza a transformarse cuando se exporta a nuevos contextos. En 1657 se representa por Carnaval "El golfo de las sirenas", con texto de Calderón y música posiblemente de Juan Hidalgo, en el teatro del Palacio de la

Zarzuela, mandado construir por por Felipe IV. En el nuevo contexto, el rey iba a cazar, había grandes banquetes... y la zarzuela debía tener un carácter más ameno y de entretenimiento. Si bien se puede interpretar también simbólicamente con cierta carga crítica.

En 1658 aparece la zarzuela "El laurel de Apolo", pensada para el Palacio de la Zarzuela pero representada finalmente en el Buen Retiro. En 1659-60 termina la guerra con Francia y se crea "la primera ópera española", que en realidad no es una ópera, sino una evolución de la

zarzuela mitológica previa, y que es ya totalmente cantada porque extiende el recitado de los dioses a todos los personajes (a los no divinos). Calderón traslada la acción a La Arcadia, donde los hombres eran puros y elevados como los dioses (y por eso recitaban). La finalidad

era conmemorar la boda de Luis XIV con la hija de Felipe IV, María Teresa de Austria. La corte española supo que la francesa iba a representar una ópera de Francesco Cavalli, y respondió con la zarzuela totalmente cantada de Calderón (modelo que se repite en los años siguientes).

En 1701 aparecerá "La púrpura de la rosa", conservada en Lima, y que celebraba la unión de Francia y España en Felipe V. La zarzuela mitológica tuvo en general una intencionalidad política.

Este tipo de obras se exportaban a toda la Monarquía Hispánica (Nápoles, Nuevo Mundo, también Portugal) a través de los virreinatos como factor de propaganda.

Hacia 1696 Sebastián Durón pasa a ser el compositor de la corte, del que se conservan 10 obras musicales escénicas y se han perdido muchas más. Durón introduce novedades y una progresiva impregnación de la ópera italiana sobre la zarzuela mitológica (que Feijoo le recrimina).

Con Durón y José de Cañizares (libretista) comienza a haber escenas completas estructuradas como recitativo-aria (que es la estructura de la ópera italiana), junto a los coros, tonadas y canciones. La acción aparece en los recitados, y la recreación afectiva en las arias.

En el siglo XVIII, esa impregnación se acentúa. En 1708 aparece "El Tercio de Heraclea", compositor anónimo, que es la primera ópera en el sentido italiano (aunque en español), de temática ya no mitológica, con Durón en el exilio por haber tomado partido por el Archiduque Carlos.

Le siguen otras dos óperas: "Dido y Eneas" y "El mayor triunfo de la mayor guerra". La corte abandona la zarzuela mitológica y se acoge a la ópera (en español o a veces en italiano), aunque se realizan adaptaciones menores.

En 1710 se interpreta por primera vez en un teatro público (no cortesano) una zarzuela mitológica: el "Acis y Galatea" de Antonio de Literes, que se había producido dos años antes en la corte, donde la zarzuela ya empieza a estar en desuso.

En los años 1730 comienzan a aparecer en Madrid traducciones al castellano de los libretos operísticos de Metastasio, o directamente en italiano. El mayor exponente de la conclusión del proceso de italianización es el "Ifigenia en Tracia" de José de Nebra (1747), que sigue siendo

una zarzuela, pero ya no aparecen dioses (ha dejado de ser mitológica). Aunque conserva los números característicos de la zarzuela. Así tenemos el punto de inflexión hacia la segunda fase o generación del género de la zarzuela: la zarzuela dieciochesca.

En los años 50 Ramón de la Cruz escribe un texto en el que se muestra escéptico con la confusión del nombre "zarzuela", y llama a su obra "drama" (sin mayor especificación). El Diccionario de Autoridades dice que la zarzuela es una obra, a modo de comedia española (Comedia Nueva)

en dos actos; no dice nada de la música (si es parcial o totalmente cantada), ni de la temática mitológica (estamos en 1739). Pero en los 80 las definiciones de "zarzuela" ya van a ser muy distintas, y van a dar ya como rasgo esencial el "parcialmente hablado, parcialmente

cantado". En esta época, óperas bufas italianas (de Piccinni, Galuppi...) traducidas al castellano y con recitativos que son transformados en hablados simples son llamadas "zarzuelas".

Habría que interpretar la declaración de equivocidad de Ramón de la Cruz no en el sentido de una equivocidad completa, sino en el sentido de que la generación anterior de la zarzuela, la de Calderón, ya se había disuelto y dado lugar a una unidad análoga.

Antonio Eximeno en "Del origen y reglas de la música" juzga las zarzuelas de su tiempo como superiores a las óperas, argumentando que en ellas sólo se canta aquello que, porque brilla una pasión, merece ser cantado.

La zarzuela tal y como se la entendía es una ópera bufa en la que lo que serían los recitados son hablados y no recitados (frente a la ópera). La continuidad con la zarzuela mitológica es más bien institucional (teatros, cantantes, compositores). Interpretan los recitados

de la zarzuela anterior (las que eran totalmente cantadas) como barbarismos ocasionales que precisaban perfeccionarse como lo habían hecho en la zarzuela dieciochesca.

En 1791 se hizo una ópera que, tras haberse olvidado los experimentos de los 20 y los 30, se promocionó como la "primera ópera española", la "Laura y Caroliano" (?), de José Lidón. Aquí, "español" significa que está cantado en español, que la temática está sacada de "La Araucana"

para conmemorar el descubrimiento de América, por el argumento y no tanto por la música, que de estilo se parece más bien a Haydn; no hay seguidillas, polos, fandangos ni nada parecido.

Entramos en la tercera fase o generación del género de la zarzuela: la zarzuela nacionalista. Es ahora donde más peso adquiere el momento nematológico sobre el tecnológico, fundamentalmente la Idea idealista-alemán de Cultura.

La Cultura es una especie de organismo viviente que se manifiesta y expresa en las diferentes partes [algo muy parecido a lo que Cayetano entiende por "analogía de desigualdad"]. Esta doctrina aparece representada asiduamente en los textos de los primeros compositores de zarzuela

nacionalista: el Espíritu del Pueblo (el Volksgeist) se manifiesta en los cantos populares. Se reinterpreta la historia de la zarzuela previa como una invasión del espíritu de la cultura italiano sobre el español.

Así, las zarzuelas ahora deben basarse en ritmos, cantos, etc. populares españoles, y la zarzuela pasa a ser el género musical nacional por antonomasia. Mariano Soriano Fuertes, en su Historia de la música española desde los fenicios ve en la zarzuela de Barbieri la culminación

del Espíritu español en su manifestación a lo largo de la Historia. Comienzan las recopilaciones rurales de cantos populares. Se critica la institución del conservatorio en España por su carácter internacional, italiano especialmente.

Felipe Pedrell reestrena obras de zarzuela dieciochesca (cuyos elementos folclóricos estaban motivados más por razones de verosimilitud que de otro tipo), reinterpretándolas como precursoras y desde la perspectiva espiritualista de la zarzuela nacionalista.

Luego, la zarzuela grande y el género chico, etc. Angulo termina ahí su conferencia.

@threadreaderapp unroll

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh