Le 27 mars 1854, la France et le Royaume-Uni, alliés de l'Empire ottoman, déclaraient la guerre à la Russie. Fait peu connu, la guerre de Crimée marqua la fin de la marine de guerre à voile. (Peinture d’Ivan Aïvazovski, 1886) #thread

La fin de la marine de guerre à voile, et par conséquence celle du règne des vaisseaux de ligne, était en fait inéluctable depuis les débuts de la navigation à vapeur. Elle fut simplement accélérée par ce conflit et se joua en plusieurs actes.

L’histoire commence ainsi : en 1853, le tsar Nicolas Ier voulant accéder à la mer Méditerranée et dépecer l’empire Ottoman, cet "homme malade, très malade" selon l’empereur russe, ordonna l’occupation des provinces moldo-valaques et la destruction de la flotte turque.

Premier acte. Le 30 novembre 1853, une escadre ottomane fut anéantie par la flotte russe lors de la bataille de Sinope. Peinture d'Ivan Aivazovsky.

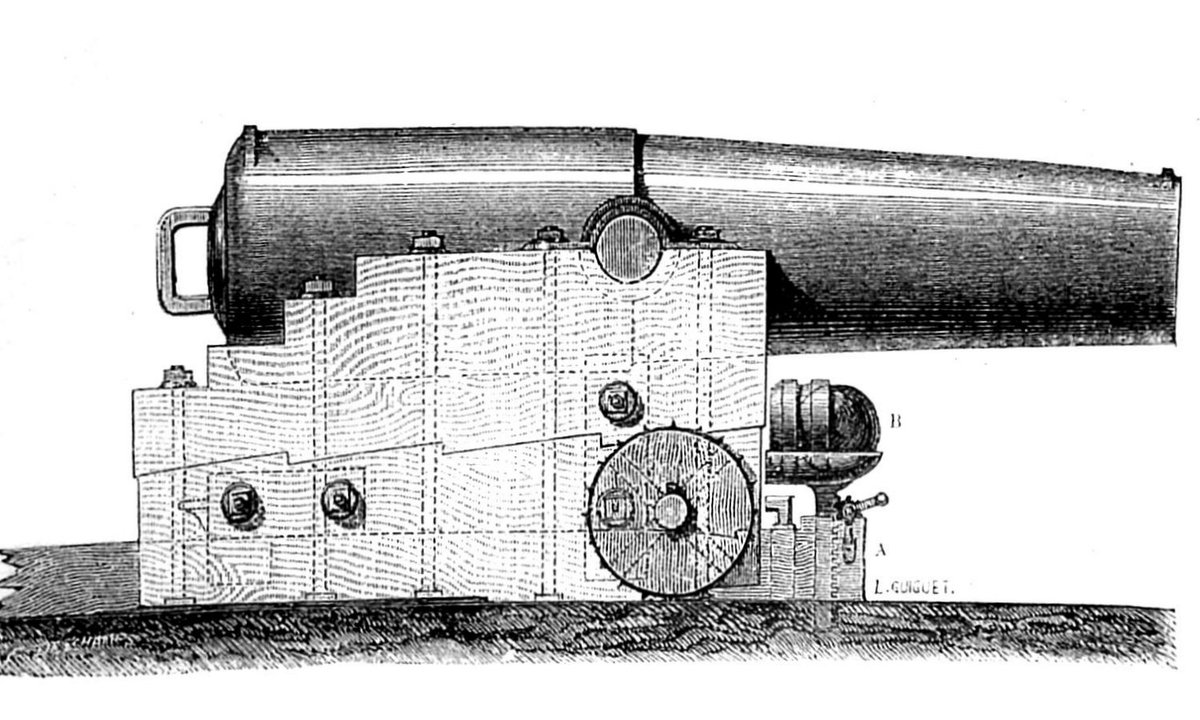

A Sinope, les navires russes étaient armés de canons-obusiers à la Paixhans. Contrairement aux canons ou caronades antérieurement utilisés, bouches à feu tirant des boulets massifs ou de la mitrailles, le canon-obusier lançait des boulets explosifs particulièrement dévastateurs.

En France, cette nouvelle artillerie navale, "destinée non à armer les vaisseaux, mais à les détruire" fut pensée par un officier de l'armée de terre, Henri-Joseph Paixhans, dés 1822.

Le canon-obusier fut effroyablement efficace à Sinope, où les Ottomans subirent des pertes importantes. Peinture d'Ivan Aivazovsky.

L'utilisation de cette nouvelle artillerie imposa bientôt le blindage des navires de guerre, imposant de fait la vapeur...

Deuxième acte. Après avoir déclaré la guerre à la Russie, les Alliés décidèrent d’attaquer principalement en Crimée. Les Franco-Britanniques réunirent une importante escadre chargée de transporter un corps expéditionnaire de 60 000 hommes en mer Noire.

Le 22 octobre 1853, l'escadre alliée se dirigeant vers la mer Noire fut bloquée devant le détroit des Dardanelles pendant plusieurs jours à cause des vents et courants contraires.

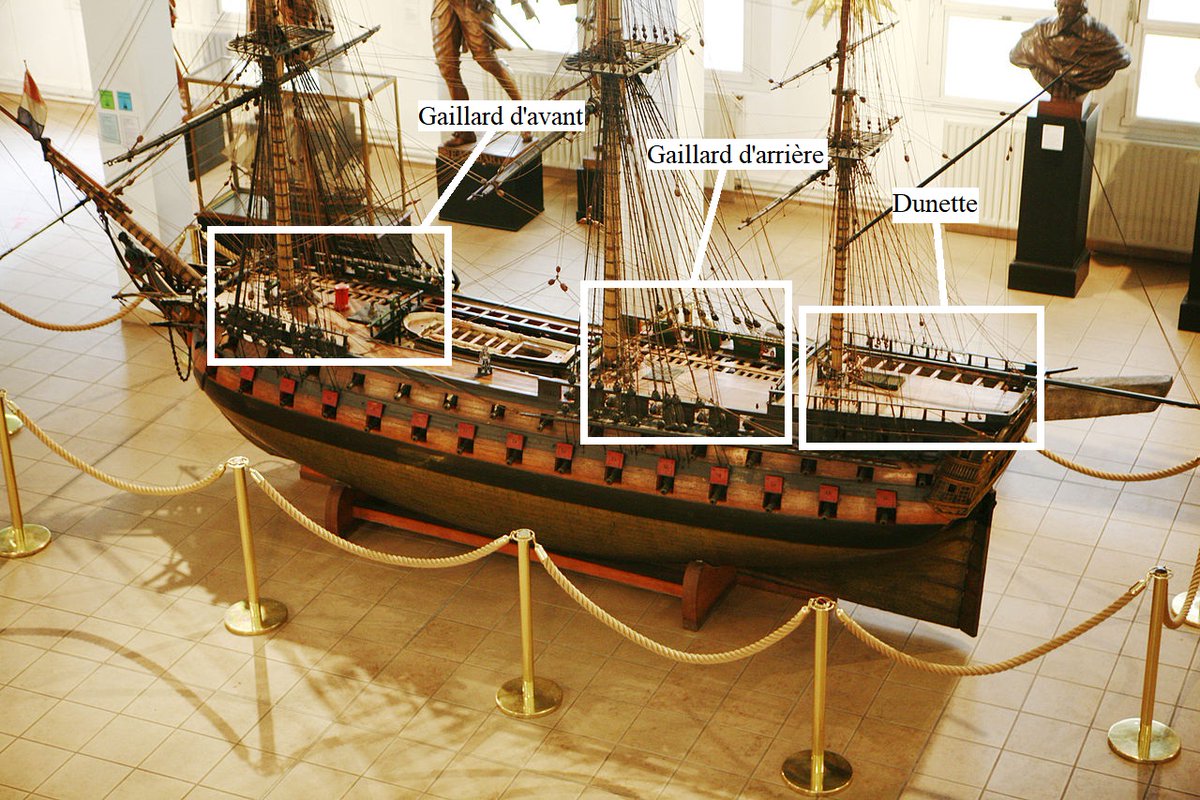

Le vaisseau amiral français la Ville de Paris fut l'un des rares à pouvoir franchir le détroit grâce au remorquage du 90 canons le Napoléon, vaisseau à vapeur flambant neuf conçu par l'ingénieur Dupuy de Lôme, le premier à être doté d'une hélice.

Le vaisseau amiral anglais HMS Britannia, qui n'était pas à vapeur, dut attendre une semaine, honteux, un temps favorable pour passer et rejoindre son équivalent français.

Troisième acte. Le 17 octobre 1854, la flotte alliée arrivée devant Sébastopol bombarda les forts protégeant le port russe. Les navires franco-britanniques, en bois, subirent d'importants dommages durant cette attaque inefficace. Peinture d'Adrien Champel.

Dans son ouvrage La marine de Napoléon III, Michèle Battesti écrit que cette journée "marque un tournant dans l’histoire de la guerre sur mer dans la mesure où elle constitue une des dernières représentations des vaisseaux en bois. Leur obsolescence[…]est désormais irréfutable."

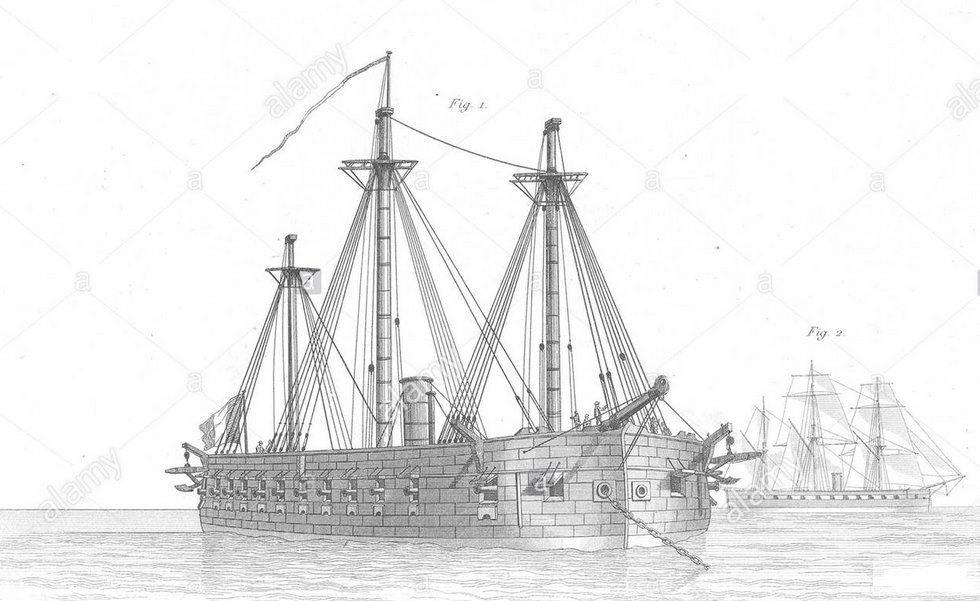

Quatrième acte. Un an après l'attaque ratée de Sébastopol, le 17 octobre 1855, seules trois batteries flottantes (cuirassées) françaises - nommées la Tonnante, la Dévastation et la Lave - suffirent pour réduire sous silence la forteresse russe de Kinburn.

En 4h, trois navires cuirassés parvinrent à faire mieux qu'une escadre de 27 grands vaisseaux en bois. Pour citer à nouveau l’historienne M. Battesti, il n’était dés lors plus question d’envoyer d’autres bâtiments que des "forteresses de fer" contre des forteresses de pierre.

L'ensemble de ces évènements amenèrent les puissances navales de l'époque à conclure que la marine à voile et en bois avait fait son temps. Certains l'avaient certes compris depuis plusieurs décennies, mais de toute évidence la guerre de Crimée confirma cette idée.

Citons notamment le capitaine de frégate français Merigon de Montgéry, qui dés 1819 écrivait : "Dans peu d'années, les bâtiments à vapeur seront les seuls employés à la guerre."

Dés 1857, c'est à dire au lendemain du conflit, les marines française et anglaise cessèrent de considérer les navires à voile comme navires de guerre. Les deux puissances motorisèrent leurs vaisseaux anciens et conçurent de nouveaux vaisseaux à vapeur. troisponts.net/2013/07/20/la-…

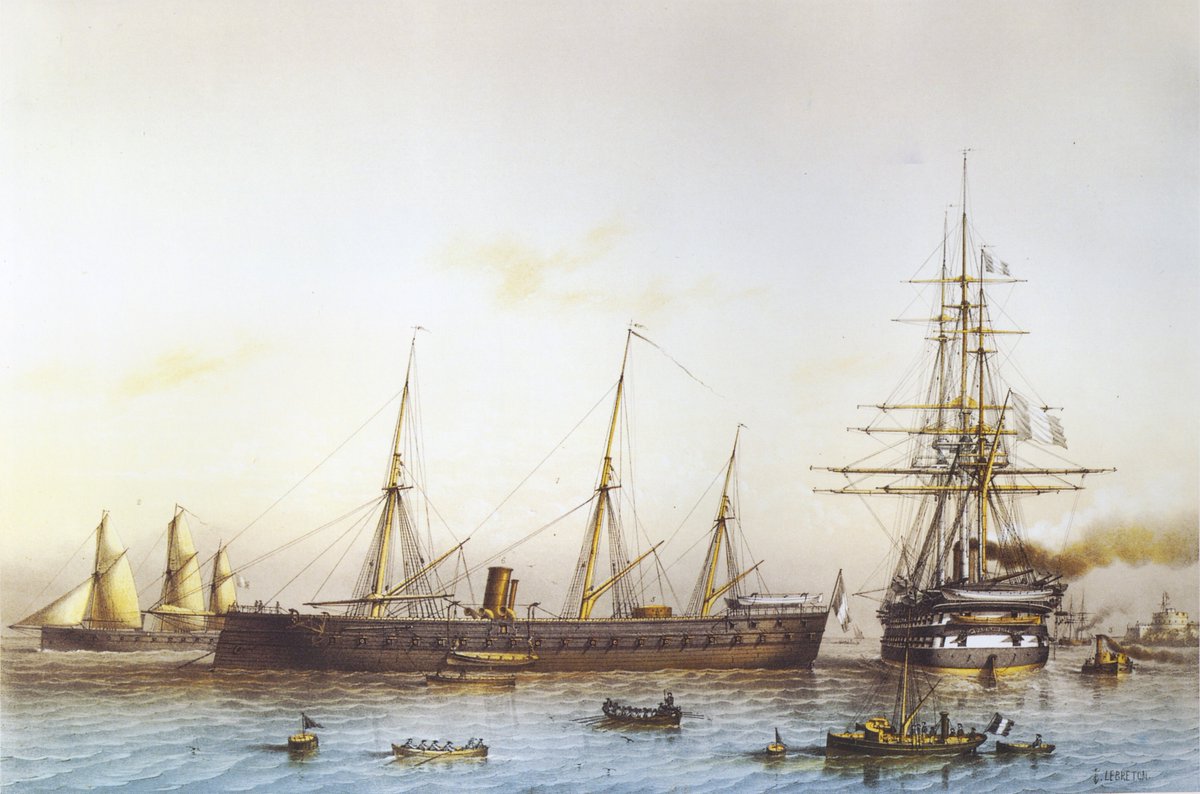

Deux ans plus tard, en 1859, la France lançait la frégate cuirassée la Gloire. Conçue par l'ingénieur Dupuy de Lôme, soutenu par Napoléon III, la Gloire est considérée comme étant le premier cuirassé de haute mer de l'histoire.

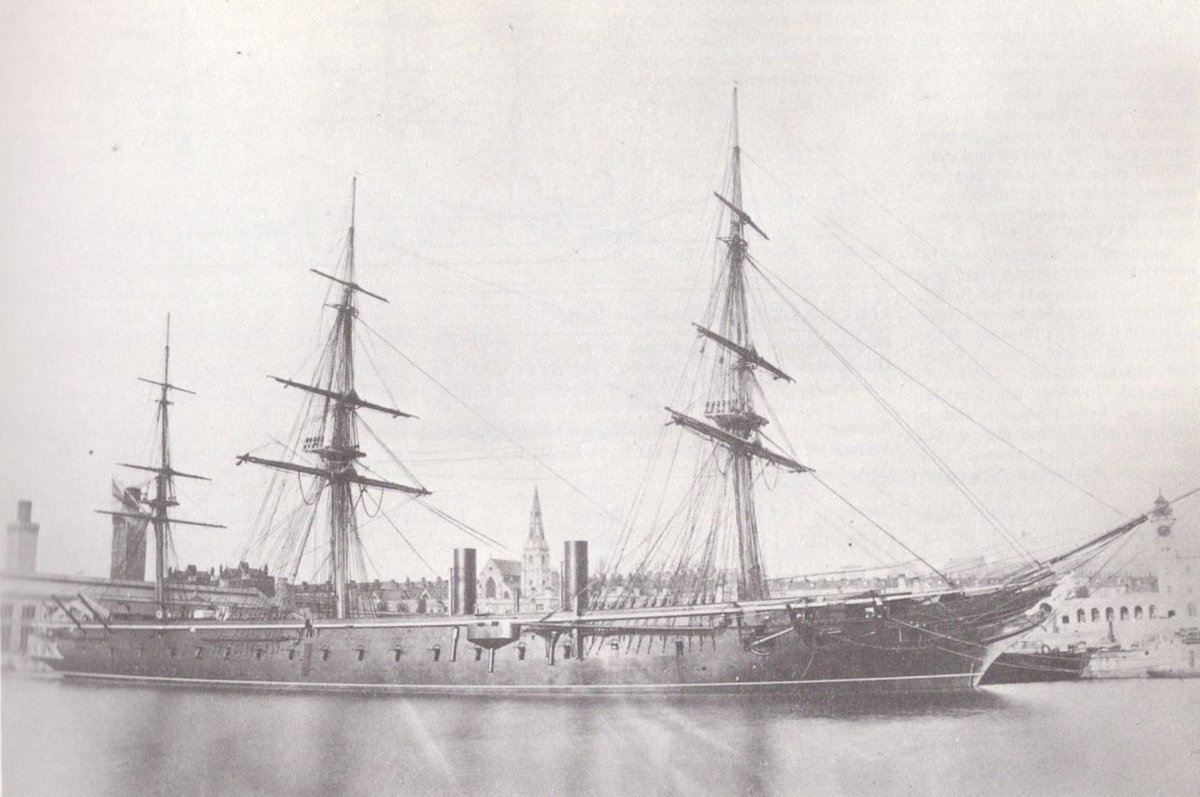

En réponse, les Britanniques lancèrent en 1860 le HMS Warrior, à coque en fer. Le règne des cuirassés commençait, celui des vaisseaux était terminé ! #FIN

A propos du bombardement de Sébastopol par la flotte franco-britannique le 17 octobre 1854. Quand des forteresses de bois s'attaquèrent à des forteresses de pierre. troisponts.net/2020/10/17/le-…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh