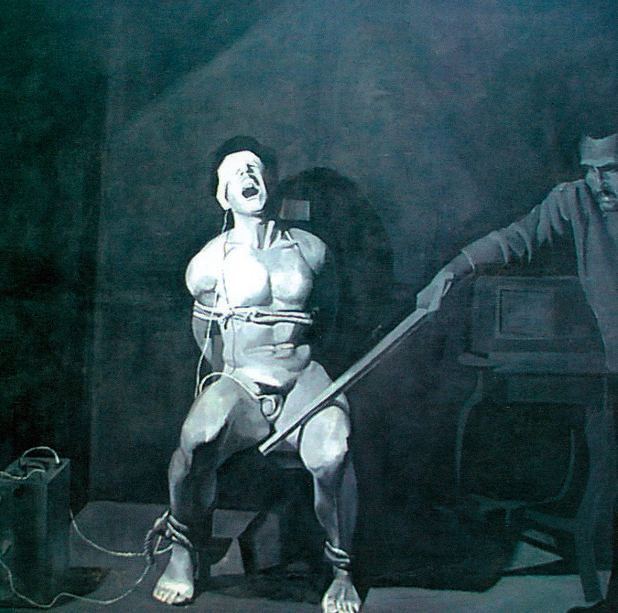

<<GATILHO: violência - tortura>>

Conheci Diana em 97, em uma festa na casa de amigos em Manaus.

Tínhamos alguns poucos conhecidos em comum e acabamos rindo juntos, dançando a noite toda, nos beijando e, imediatamente, ficamos profundamente envolvidos.

Conheci Diana em 97, em uma festa na casa de amigos em Manaus.

Tínhamos alguns poucos conhecidos em comum e acabamos rindo juntos, dançando a noite toda, nos beijando e, imediatamente, ficamos profundamente envolvidos.

A Diana era cearense, Tenente do Exército, e tinha acabado de chegar a Manaus, transferida por necessidade de serviço.

Como ela começava nova vida na cidade, acabamos ficando cada vez mais próximos e vivemos, de fato, momentos maravilhosos juntos.

Mas nem todos.

Como ela começava nova vida na cidade, acabamos ficando cada vez mais próximos e vivemos, de fato, momentos maravilhosos juntos.

Mas nem todos.

Teve um dia que Diana, já mais ambientada no local, já com alguns amigos pelo quartel, me convidou para um churrasco.

Seria na casa de um Major "gente fina", cara bacana mesmo, numa casa bonitinha dentro de área militar.

Como era de se esperar, sem ter nada contra, fomos.

Seria na casa de um Major "gente fina", cara bacana mesmo, numa casa bonitinha dentro de área militar.

Como era de se esperar, sem ter nada contra, fomos.

Desde que cheguei fiquei ligeiramente incomodado.

Apesar do clima descontraído, das pessoas divertidas, da boa comida e bebida, comecei a sentir uma dor de cabeça fina e inquietante, que foi aumentando à medida que permanecia naquele local.

Apesar do clima descontraído, das pessoas divertidas, da boa comida e bebida, comecei a sentir uma dor de cabeça fina e inquietante, que foi aumentando à medida que permanecia naquele local.

Fui aguentando como pude, principalmente pela necessidade da Diana de se enturmar, e assim a noite chegou e nos pegou de surpresa, tanto que nos divertíamos.

Foi aí, na chegada da escuridão, que comecei a ficar imensamente incomodado com algo até então insignificante...

Foi aí, na chegada da escuridão, que comecei a ficar imensamente incomodado com algo até então insignificante...

Não sei a razão, mas durante todo o churrasco, durante toda a diversão, não tinha notado que a casa do tal Major tinha uma edícula aparentemente abandonada no fundo do terreno enorme.

Só quando a noite chegou eu percebi aquele prédio, misto de abandono desbotado.

Só quando a noite chegou eu percebi aquele prédio, misto de abandono desbotado.

A partir daí, na hora não entendi a razão, passei a olhar para a edícula velha como se meus olhos fossem obrigados, como se soubesse que a qualquer momento algo se mostraria, mas tudo isso de forma completamente involuntária.

Sabe quando você está numa festa e uma pessoa te chama a atenção de tal forma, e mesmo sem querer a gente se pega olhando, distraido?

Era assim que eu estava, até que Diana, percebendo o situação, me perguntou se estava tudo bem.

E estava, eu achava, ao menos até ouvir...

Era assim que eu estava, até que Diana, percebendo o situação, me perguntou se estava tudo bem.

E estava, eu achava, ao menos até ouvir...

Do nada, como se tivesse alguém bem ao meu lado, ouvi uma respiração arfante e meio desesperada bem no meu ouvido.

Cheguei até a sentir a respiração na minha pele - e não pude evitar tomar um susto enorme, mas não havia ninguém, ou nada, que pudesse ter causado aquilo.

Cheguei até a sentir a respiração na minha pele - e não pude evitar tomar um susto enorme, mas não havia ninguém, ou nada, que pudesse ter causado aquilo.

Na hora em que pulei, após sentir o bafo no pescoço, tive a nítida impressão de ter visto alguém entrar na edícula, ou de alguém me olhar por uma das janelas vazadas, mas não havia nada, ninguém, somente a escuridão do fundo do terreno.

Nessa hora a dor de cabeça apertou.

Nessa hora a dor de cabeça apertou.

- Di, vamos embora? - sussurrei a ela, discretamente, quase um pedido de ajuda.

Sem nem perguntar, Diana pegou suas coisas, nos despedimos de todos e fomos embora, e bastou chegar em casa, dormir e ver o dia amanhecer para me sentir bem novamente.

Sem nem perguntar, Diana pegou suas coisas, nos despedimos de todos e fomos embora, e bastou chegar em casa, dormir e ver o dia amanhecer para me sentir bem novamente.

Só que aquela casa discreta e quieta lá na Avenida Borba, num local calmo da Manaus, parecia disposta, de alguma forma, a me atrair para seu interior por qualquer razão que nem poderia imaginar.

Dias depois, a mão desse Major passou mal e foi internada em estado grave.

Dias depois, a mão desse Major passou mal e foi internada em estado grave.

Imediatamente ele avisou o comando e se preparou para viajar à terra natal para acompanhar a velha senhora.

Mas ele tinha cachorros que não podiam ficar sós, que precisavam de companhia, então, pediu encarecidamente que ficássemos lá.

Não sei porque, gelei, mas aceitamos.

Mas ele tinha cachorros que não podiam ficar sós, que precisavam de companhia, então, pediu encarecidamente que ficássemos lá.

Não sei porque, gelei, mas aceitamos.

Já de noite, eu e Diana estávamos lá, encarando aquilo como a possibilidade de umas férias não previstas, um descanso da rotina.

Além de ser perto do quartel da Di, ter um pouco de espaço, respirar ar puro, era ideia extremamente bem vinda.

Só que tudo foi caos...

Além de ser perto do quartel da Di, ter um pouco de espaço, respirar ar puro, era ideia extremamente bem vinda.

Só que tudo foi caos...

Já no fim do primeiro dia, novamente quando a noite chegou, a dor de cabeça da outra vez voltou, traiçoeira, calma, ao ponto de, em poucos minutos, me deixar quase incapacitado na enorme cama do quarto de casal.

Tive a sensação nítida de que morreria.

Tive a sensação nítida de que morreria.

Diana, sem entender nada, se vestiu rapidamente, ajudou a me vestir e partimos correndo para o Pronto Socorro atrás de atendimento.

Fui logo medicado e, para nossa surpresa, não havia qualquer sinal de preocupação nos meus exames.

Fui logo medicado e, para nossa surpresa, não havia qualquer sinal de preocupação nos meus exames.

A pressão estava ok, o eletro estava ok e os exames de sangue não apresentavam qualquer alteração.

Como eu logo estava bem, como se nunca tivesse sentido aquela dor de cabeça alucinante, voltamos para a Avenida Borba, para cumprir nossa missão na casa do nosso amigo Major.

Como eu logo estava bem, como se nunca tivesse sentido aquela dor de cabeça alucinante, voltamos para a Avenida Borba, para cumprir nossa missão na casa do nosso amigo Major.

Chegando, tratamos de dormir, pois bastava de confusão por aquela noite...

...mas nada seria normal naquela noite, para minha enorme infelicidade.

...mas nada seria normal naquela noite, para minha enorme infelicidade.

Não sei que horas eram quando comecei a ter pesadelos terríveis.

Nos sonhos, eu era atormentado por seres sem luz que insistiam em me bicar, como se fossem pássaros horrendo que só conseguir oferecer dor.

Apesar do horror, por mais que fizesse força eu não conseguia despertar.

Nos sonhos, eu era atormentado por seres sem luz que insistiam em me bicar, como se fossem pássaros horrendo que só conseguir oferecer dor.

Apesar do horror, por mais que fizesse força eu não conseguia despertar.

Aquela paralisia foi durando, se perpetuando de forma quase eterna, até que comecei a me sentir sufocado, como se algo muito pesado estivesse sentado no meu peito, ou como se minhas narinas estivesse tampadas.

Apesar de paralisado, sentia meu corpo vibrar e se mover, como se não somente quisesse acordar, mas também despertar Diana, que dormia ao meu lado.

Mas, mal sabia, aquele não era o pesadelo de verdade.

Repentinamente, acordei no meio de verdadeiro pesadelo.

Mas, mal sabia, aquele não era o pesadelo de verdade.

Repentinamente, acordei no meio de verdadeiro pesadelo.

Despertei e estava com as mãos fortemente atadas, num nó que quase impedia o sangue de fluir.

Desesperado, amarrado e com dor, subitamente fiquei cego com uma luz forte que acendeu na minha frente, além de um soco potente desferido no meu rosto.

Desesperado, amarrado e com dor, subitamente fiquei cego com uma luz forte que acendeu na minha frente, além de um soco potente desferido no meu rosto.

Se aquela era a realidade, eu só pedia para voltar ao sonho, ao terror do pesadelo.

Isso enquanto o sangue escorria pela minha boca, enquanto meu rosto inteiro latejava, o que durou somente até o próximo soco!

Isso enquanto o sangue escorria pela minha boca, enquanto meu rosto inteiro latejava, o que durou somente até o próximo soco!

- BORA, FILHO DA PUTA! FALA!!

- ...

e outro soco.

- FALA LOGO, RAPAZ

- ...

outro soco

Zonzo, sem entender nada, só consegui pensar que éramos vítimas de um assalto, que alguém tinha entrado na casa atrás de qualquer coisa e estávamos no local errado, na hora errada.

- ...

e outro soco.

- FALA LOGO, RAPAZ

- ...

outro soco

Zonzo, sem entender nada, só consegui pensar que éramos vítimas de um assalto, que alguém tinha entrado na casa atrás de qualquer coisa e estávamos no local errado, na hora errada.

- Amigo, o que cê quer que eu fale?

- TU SABE O QUE A GENTE QUER

- Onde tá a Diana?

- QUE DIANA, FILHA DA PUTA - gritava o homem que me batia horrivelmente com uma vara, como se eu fosse um cão raivoso.

Logo depois, senti os choques!

- TU SABE O QUE A GENTE QUER

- Onde tá a Diana?

- QUE DIANA, FILHA DA PUTA - gritava o homem que me batia horrivelmente com uma vara, como se eu fosse um cão raivoso.

Logo depois, senti os choques!

Eu estava amarrado, apanhando, sofrendo, sem nem saber se Diana estava bem. A violência era tanta que só podia esperar morrer, ser assassinado ali, sem chance de salvamento.

Só que, logo em seguida, a coisa era outra.

Só que, logo em seguida, a coisa era outra.

Como se tivesse desmaiado, acordei novamente num pau de arara, e então pude ver vários homens ao meu redor, todos vestidos com antigos uniformes do exército, andando ao meu redor, rindo de mim.

Não sei quanto tempo fiquei ali, pendurado, como carne podre num açougue.

Não sei quanto tempo fiquei ali, pendurado, como carne podre num açougue.

Depois, novo desmaio, acho, e rapidamente já era outra a situação.

Homens me afogavam, me batiam, me furavam, enquanto eu, amarrado, de quatro no chão, percebia minha vida ir embora em não conseguir respirar.

Homens me afogavam, me batiam, me furavam, enquanto eu, amarrado, de quatro no chão, percebia minha vida ir embora em não conseguir respirar.

O desespero era enorme, gritante, e eu queria berrar, pedir que parassem com aquilo, que não tinha feito nada, NADA, e foi então que acordei num grito enorme, banhado em suor, tremendo completamente, com Diana ao meu lado, me abraçando e me acalmando.

Não tinha saído do quarto, nem do lado de minha namorada.

Tive um pesadelo dentro de outro, num avançar de terror que quase me matou, mesmo em sonho.

Na mesma hora, atormentado pela dor de cabeça que havia voltado, informei a Diana de que não ficaria nem mais um minuto ali.

Tive um pesadelo dentro de outro, num avançar de terror que quase me matou, mesmo em sonho.

Na mesma hora, atormentado pela dor de cabeça que havia voltado, informei a Diana de que não ficaria nem mais um minuto ali.

Ela, talvez percebendo o quanto eu sofria, o quanto estava fora de mim, não fez qualquer contra argumento.

Em silêncio e rapidamente, arrumamos nossas coisas, desligamos luzes, trancamos portas e fomos ao carro para ir embora, mas aí eu ouvi...

Em silêncio e rapidamente, arrumamos nossas coisas, desligamos luzes, trancamos portas e fomos ao carro para ir embora, mas aí eu ouvi...

... no exato momento em que entrávamos no carro, em que abri a porta do carona enquanto Diana abria o portão, ouvi um grito horrendo, grito de dor e morte, de homem já no final das forças da vida, vindo da edícula abandonada, nos fundos do terreno escuro.

Eu gritei:

- Diana! Diana!

- Que foi, amor? - ela perguntou enquanto chegou correndo ao meu lado.

- Di, ouviu o grito?

- Que grito?

- Di, porra, um grito altão, todo mundo deve ter ouvido, da edícula...

Mas ela não tinha escutado nada, e provavelmente ninguém mais tinha.

- Diana! Diana!

- Que foi, amor? - ela perguntou enquanto chegou correndo ao meu lado.

- Di, ouviu o grito?

- Que grito?

- Di, porra, um grito altão, todo mundo deve ter ouvido, da edícula...

Mas ela não tinha escutado nada, e provavelmente ninguém mais tinha.

Eu tinha certeza de que havia alguém lá, mas só víamos a escuridão e nada mais.

Com medo e dor, assustados e com sono, sem saber o que fazer, entramos no carro e fomos para casa, abandonando nossa missão naquele lugar.

Com medo e dor, assustados e com sono, sem saber o que fazer, entramos no carro e fomos para casa, abandonando nossa missão naquele lugar.

Mas eu sabia que havia algo.

Por qualquer razão, não fiquei em paz.

De manhã, convenci Diana a voltar à casa do Major, somente para bisbilhotar, para tentar entender aquilo tudo.

Lá, pelas janelas, só víamos um amontoado de caixas e coisas velhas, sem qualquer sinal de vida.

Por qualquer razão, não fiquei em paz.

De manhã, convenci Diana a voltar à casa do Major, somente para bisbilhotar, para tentar entender aquilo tudo.

Lá, pelas janelas, só víamos um amontoado de caixas e coisas velhas, sem qualquer sinal de vida.

Nós respirávamos aliviados, pois não sabíamos o que se podia encontrar lá, e já virávamos as costas para as janelas vazadas, escuras, quando, desta vez, NOS DOIS ESCUTAMOS gritos de horror e pavor, gritos de dor e barulho de carne sendo maltratada.

Não sei quem correu mais rápido. Só sei que em segundos estávamos no portão, pálidos, incrédulos com os barulhos de morte que tínhamos ouvido.

Diana, muito prática, ligou imediatamente ao amigo, explicou a situação e pediu autorização para entrar no loca.

Diana, muito prática, ligou imediatamente ao amigo, explicou a situação e pediu autorização para entrar no loca.

Em seguida, chamou uma patrulha e deu ordem para que arrombassem o local e vasculhassem, pois podia haver alguém em perigo - e isso foi feito.

Só que... bem... não havia nada ali além de um prédio abandonado, vazio de vivos, cheio de sombras que, quietas, nada explicavam do que vi e ouvi, do que sonhei e me desesperei.

Fomos embora, mas tanto eu quanto Diana investigamos até onde pudemos.

Segundo soubemos, no local funcionara uma espécie de staff do comendo militar, clandestino, justo no pior período da ditadura.

Segundo soubemos, no local funcionara uma espécie de staff do comendo militar, clandestino, justo no pior período da ditadura.

E entre 64 e 69 alguns estivadores e jornalistas contrários ao regime eram levados para lá para serem interrogados.

Interrogados, eufemismo, pois meus pesadelos deram a exata noção do horror.

Muita coisa ruim aconteceu naquela casa, eu sei.

Interrogados, eufemismo, pois meus pesadelos deram a exata noção do horror.

Muita coisa ruim aconteceu naquela casa, eu sei.

Por via das dúvidas, desde então, de forma instintiva, evito o bairro Cachoeirinha e me benzo na Avenida Borba ou perto do Hospital Militar, porque muitas vidas se encerraram de forma terrível lá - e muitos mortos ainda buscam contar aos vivos suas dores.

Fim

Fim

Esse história me foi contada por uma moradora de Manaus que pede que nomes não sejam revelados, eis que, hoje, os personagens todos tem altas patentes e responsabilidades.

As imagens das terríveis torturas, todas cometidas de forma real e horrenda durante a Ditadura Militar brasileira, são daqui - onde se pode ler mais sobre o assunto.

https://twitter.com/sejademocracia/status/1155902780818808834?s=20

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh