Sabemos que no existe mayor peso en el Universo que el de llevar en los brazos el cuerpo de tu hijito muerto.

Recuerdo la historia de aquel lama que, para bendecir a la familia que le acogía, oró que primero muriese la abuela, luego muriese el padre y después el hijo. Ante el estupor de la familia explicó que el dolor sólo es soportable cuando la muerte se produce en orden.

Que mueran los hijos antes que los padres es algo que pasa con menos frecuencia desde hace algunas décadas en los países occidentales, pero era muy habitual que, en la Antigüedad, los padres tuvieran que enterrar a sus hijos.

Se calcula que en época romana la mitad de los niños morían antes de cumplir 10 años. Entre el 20 y el 40% morían antes de cumplir el primer año, pero en las necrópolis se han encontrado muy pocos restos de esas edades.

Cada necrópolis es diferente, ya que algunas reflejan el 1% de entierros infantiles y alguna otra contiene el 30% de restos infantiles, acercándose más a la realidad demográfica.

Esas muertes a destiempo eran frecuentes y los padres romanos, sobre todo en la Península Itálica, fingían que les importaban poco para dar ejemplo social o soportar el dolor, como cuando te dicen con torpeza que ya tendrás más hijos...

...como si cada uno no fuese único e irreemplazable. Por esa razón no entraban dentro de los rituales que se hacían a los muertos de más edad.

Los enterramientos de niños o la falta de ellos demuestran que la infancia es una construcción social.

Los enterramientos de niños o la falta de ellos demuestran que la infancia es una construcción social.

Eso explica que la infancia de un niño actual sea tan distinta de la de un niño romano, no así el amor que sentían los padres por los hijos, que sigue siendo el mismo.

Aunque, cuando yo era niño, y mucho más cuando lo eran mi padre o mi madre, que eran campesinos, la vida de un niño español era parecida a la de un niño romano porque, para Columela, “pueden encargarse de tareas menudas en el campo”.

Nos cuenta Plutarco de Queronea hacia el año 90, que ya había padecido la muerte de dos de sus hijos mayores, cuando se enteró de la defunción de su hijita Timóxena, sobre su esposa,

“que ni siquiera te pusiste un manto de luto ni te sometiste tú ni a tus sirvientas a aparecer con signos de duelo y afeamiento, que no hubo ninguna disposición de un panegírico lujoso en tomo a la tumba, sino que todo se hizo ordenadamente y en silencio en compañía de los más...

...allegados”(1).

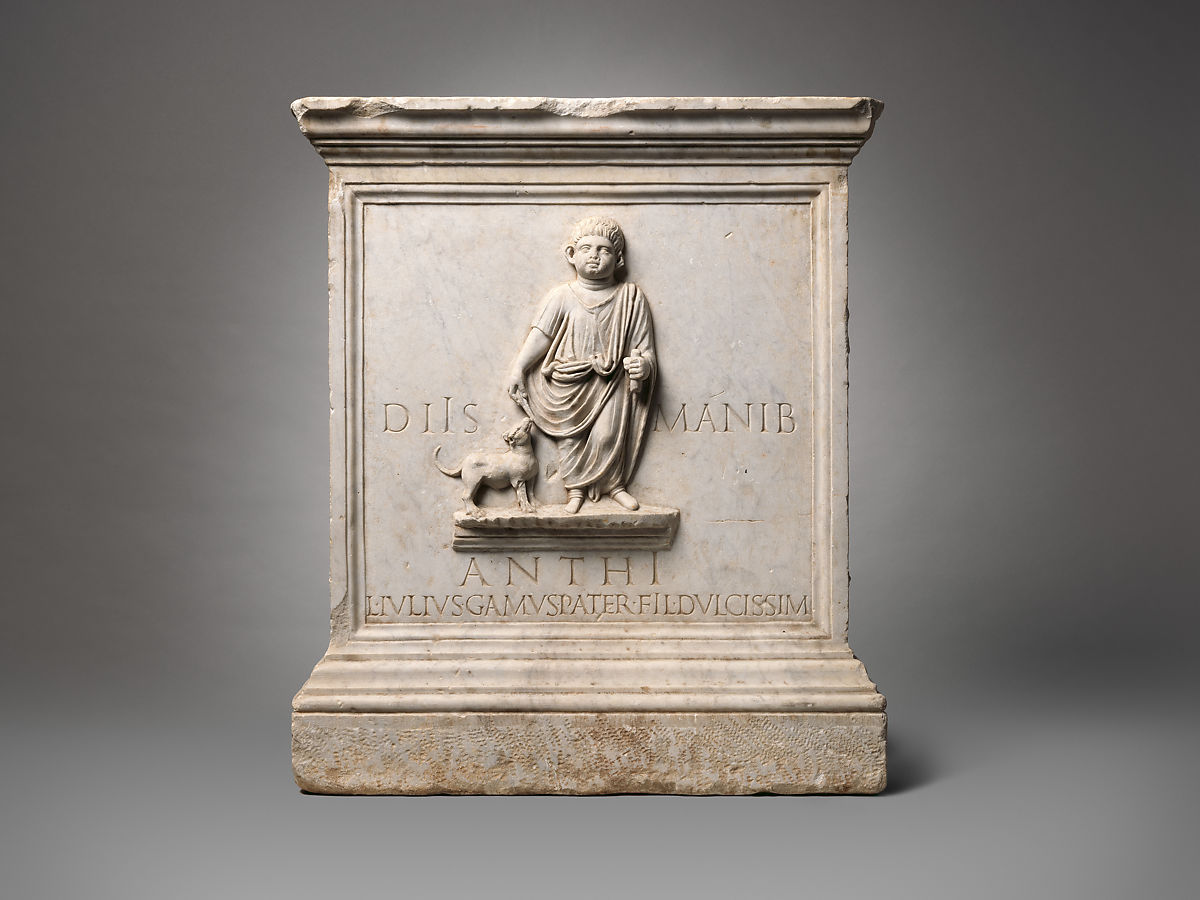

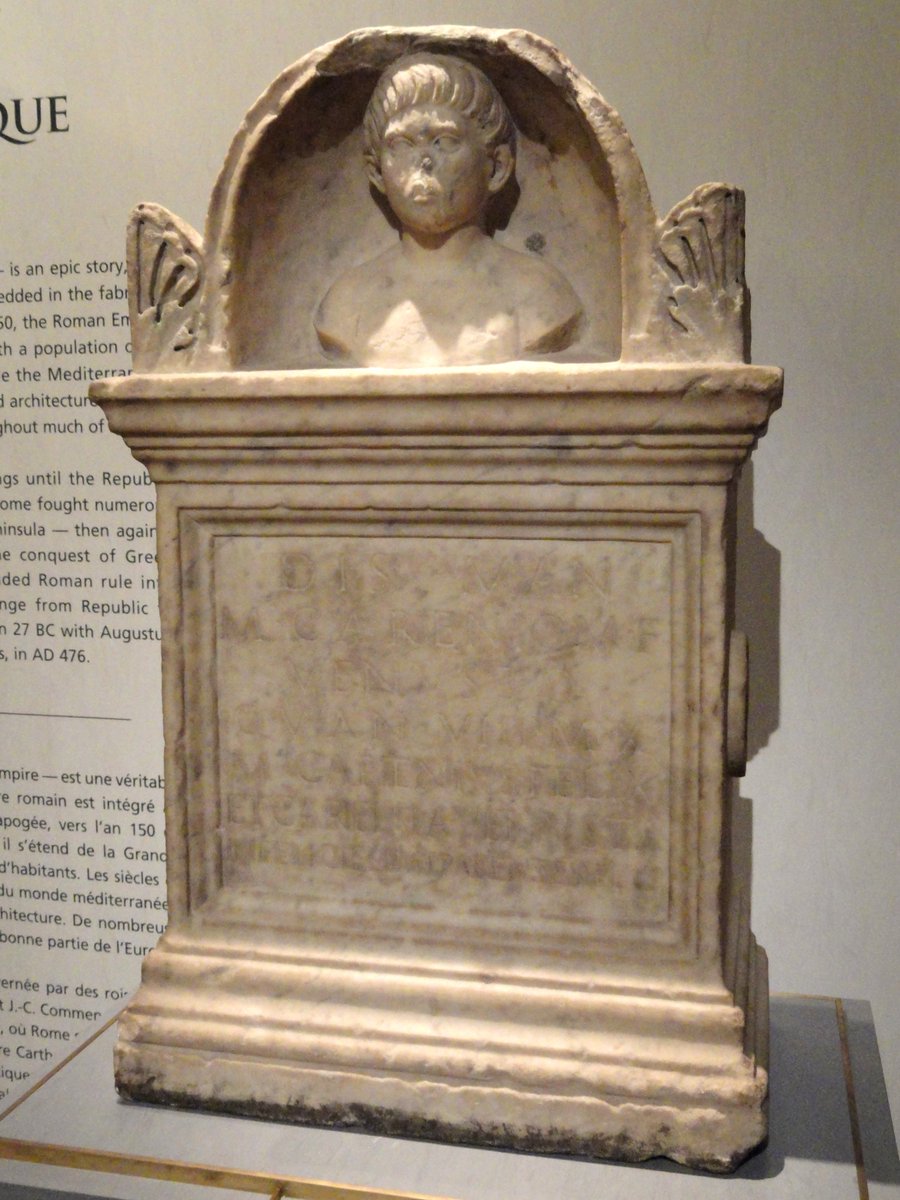

En contra de las fuentes, que dicen lo que se supone que deben decir, la realidad arqueológica es la de padres y madres rotos por el dolor. Las expresiones públicas de luto no coincidían con el dolor privado.

En contra de las fuentes, que dicen lo que se supone que deben decir, la realidad arqueológica es la de padres y madres rotos por el dolor. Las expresiones públicas de luto no coincidían con el dolor privado.

Desde la Monarquía no se guardaba luto por la muerte de niños pequeños: “Él, personalmente, reglamentó los lutos, según la edad, y su duración: por ejemplo, que no se guarde luto a un niño menor de tres años, ni si pasa de esa edad, más meses que años vivió hasta los diez”. (2)

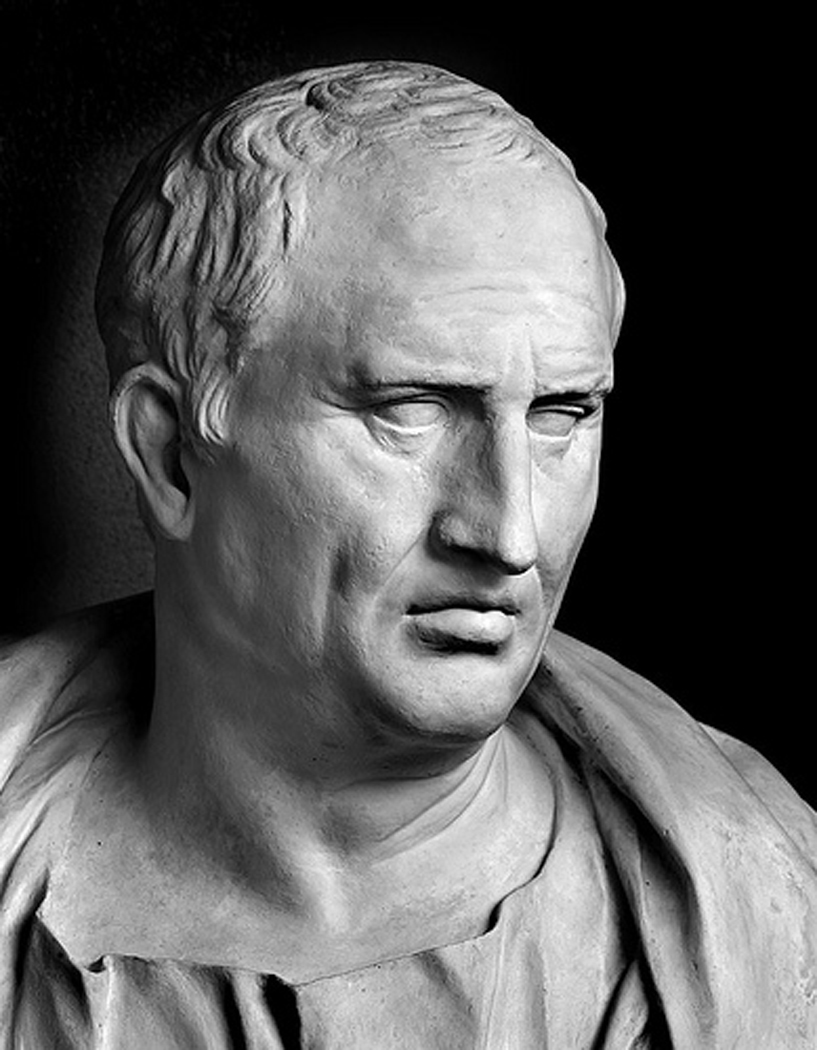

Nos cuenta Cicerón que, “si muere un niño pequeño, hay que soportarlo con ánimo sereno, mientras que, si muere en la cuna, no hay ni siquiera que lamentarlo” (3).

El niño se convertía en persona en su dies lustricus (el octavo día para las niñas y el noveno para niños), que era cuando se elegía su nombre, incluido el de la gens, y con ello entraba en la familia y la sociedad.

Puede ser por eso que Séneca diga que “Son innumerables los ejemplos de quienes enterraron a sus hijos jóvenes sin derramar lágrimas, quienes regresaron desde la pira al Senado o a otros cargos públicos y en seguida se ocuparon de otras cosas”(4).

Las muestras de dolor por la muerte de un niño eran censurables, como escribe Tácito: “Todo ello quedó en nada, pues la niña murió antes de los cuatro meses. De nuevo surgieron las adulaciones, esta vez proponiendo que se le tributaran honores de diosa, un pulvinar y un templo,

y también un sacerdote. En cuanto a Nerón, la misma desmesura que mostrara en su alegría la hizo patente en su dolor”(5).

Aunque podía dar pena, no se incineraba a los niños: “Igualmente es un impulso natural lo que nos mueve a llanto cuando nos cruzamos con el séquito funeral de una virgen núbil o cuando enterramos a un adolescente demasiado joven para arder en la pira”(6).

Para Plinio “No es costumbre de los pueblos la cremación de un hombre antes de que le salgan los dientes”(7). Por si alguien no lo sabe, “no hay duda de que a los niños les salen los primeros dientes a los siete meses”(8).

Ante la situación incomprensible de la muerte de un niño sólo podemos decir "sit tibi terra levis". Que la tierra te sea leve.

(1) Plutarco, Moralia VIII, Carta de consolación a su esposa, 4

(2) Plutarco, Vidas Paralelas, Numa 12,3

(3) Cicerón, Disputaciones Tusculanas 1.39

(4) Séneca, Cartas morales a Lucilio 99

(5) Tácito, Anales, 15.23

(6) Juvenal, Sátiras 15.139

(7) Plinio, Historia Natural VII.72

(2) Plutarco, Vidas Paralelas, Numa 12,3

(3) Cicerón, Disputaciones Tusculanas 1.39

(4) Séneca, Cartas morales a Lucilio 99

(5) Tácito, Anales, 15.23

(6) Juvenal, Sátiras 15.139

(7) Plinio, Historia Natural VII.72

(8) Plinio, Historia Natural VII.68

La idea original de este hilo venía de esta idea:

El amor de una madre (o de un padre) es inmutable, pero cambian sus manifestaciones.

El amor de una madre (o de un padre) es inmutable, pero cambian sus manifestaciones.

https://mobile.twitter.com/gandalf_u/status/1408390391670452224

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh