#闢謠推

疫苗有預防性跟治療性兩類,前者的功能明確包含:預防、降低風險,但世界上沒有任何疫苗能完全預防感染有些人用了就沒效),最初covid疫苗的效力大家其實不抱期望,也不抱持希望能百分百有效,最後在感染大爆炸下能有這樣的效果堪稱奇蹟

(續

疫苗有預防性跟治療性兩類,前者的功能明確包含:預防、降低風險,但世界上沒有任何疫苗能完全預防感染有些人用了就沒效),最初covid疫苗的效力大家其實不抱期望,也不抱持希望能百分百有效,最後在感染大爆炸下能有這樣的效果堪稱奇蹟

(續

Stephanie的研究扣掉數據分析錯誤外,在文獻方面引用方面屬錯誤引用與惡意解讀

簡單舉例

A跟B有關

A跟C有關

要證明B與C有關聯需要額外證明,不能用上述兩條就下定論B與C一定有關

而且通篇沒相關pathway的數據,你問任何相關領域的研究人員都會給你一樣的評價

(續

簡單舉例

A跟B有關

A跟C有關

要證明B與C有關聯需要額外證明,不能用上述兩條就下定論B與C一定有關

而且通篇沒相關pathway的數據,你問任何相關領域的研究人員都會給你一樣的評價

(續

在上篇中我有提到為什麼有問題,在統計上的確1-2個極端值可以導致計算上的顯著差異,但那不代表真的有差

而能用來反駁的研究可參考下篇我在關於mRNA過敏反應引用的文獻

系統跟細胞不是概念問題,這是用錯專業術語,而且專業用詞上接受不能含糊,要把可能性說出來

而能用來反駁的研究可參考下篇我在關於mRNA過敏反應引用的文獻

系統跟細胞不是概念問題,這是用錯專業術語,而且專業用詞上接受不能含糊,要把可能性說出來

干擾素屬於細胞激素下屬成員,而關鍵也不只是干擾素,敘述錯誤就是錯誤

感染病毒但免疫系統沒認出來也不會有動機,感染病毒後不等於感染病毒且免疫系統成功識別後,這天差地遠

舉個難聽點的例子

伴侶出軌你不知情

跟

伴侶出軌你抓到了

反應不同好嗎

感染病毒但免疫系統沒認出來也不會有動機,感染病毒後不等於感染病毒且免疫系統成功識別後,這天差地遠

舉個難聽點的例子

伴侶出軌你不知情

跟

伴侶出軌你抓到了

反應不同好嗎

體內針對疫苗的免疫反應與疫苗作用大概會在接種後兩週達到高峰,之後下降下來,如果有記憶性會趨於平穩

14天還在作用高峰期,舉個例子:打完B肝疫苗一個月內體抽血檢驗肝炎抗原那欄都爆高,不先說醫生會以為你確診B肝

所以測到疫苗成份錯了嗎?

不同疫苗作用機轉不同,誰跟你減毒、滅活等於mRNA疫苗

14天還在作用高峰期,舉個例子:打完B肝疫苗一個月內體抽血檢驗肝炎抗原那欄都爆高,不先說醫生會以為你確診B肝

所以測到疫苗成份錯了嗎?

不同疫苗作用機轉不同,誰跟你減毒、滅活等於mRNA疫苗

帶狀疱疹睡不好、壓力大也會有,如果打疫苗會出事不可能只有91例,而且病例方面當然是要把各種細節都列上,但不一定都跟疾病有關,我想這是常識

那些症狀跟細胞激素、發炎因子最有關啦,主犯不提只提小弟,安餒甘丟?

免疫學範圍很大,你要不要看完我引用的書後再說,我怕你會覺得臉很痛

那些症狀跟細胞激素、發炎因子最有關啦,主犯不提只提小弟,安餒甘丟?

免疫學範圍很大,你要不要看完我引用的書後再說,我怕你會覺得臉很痛

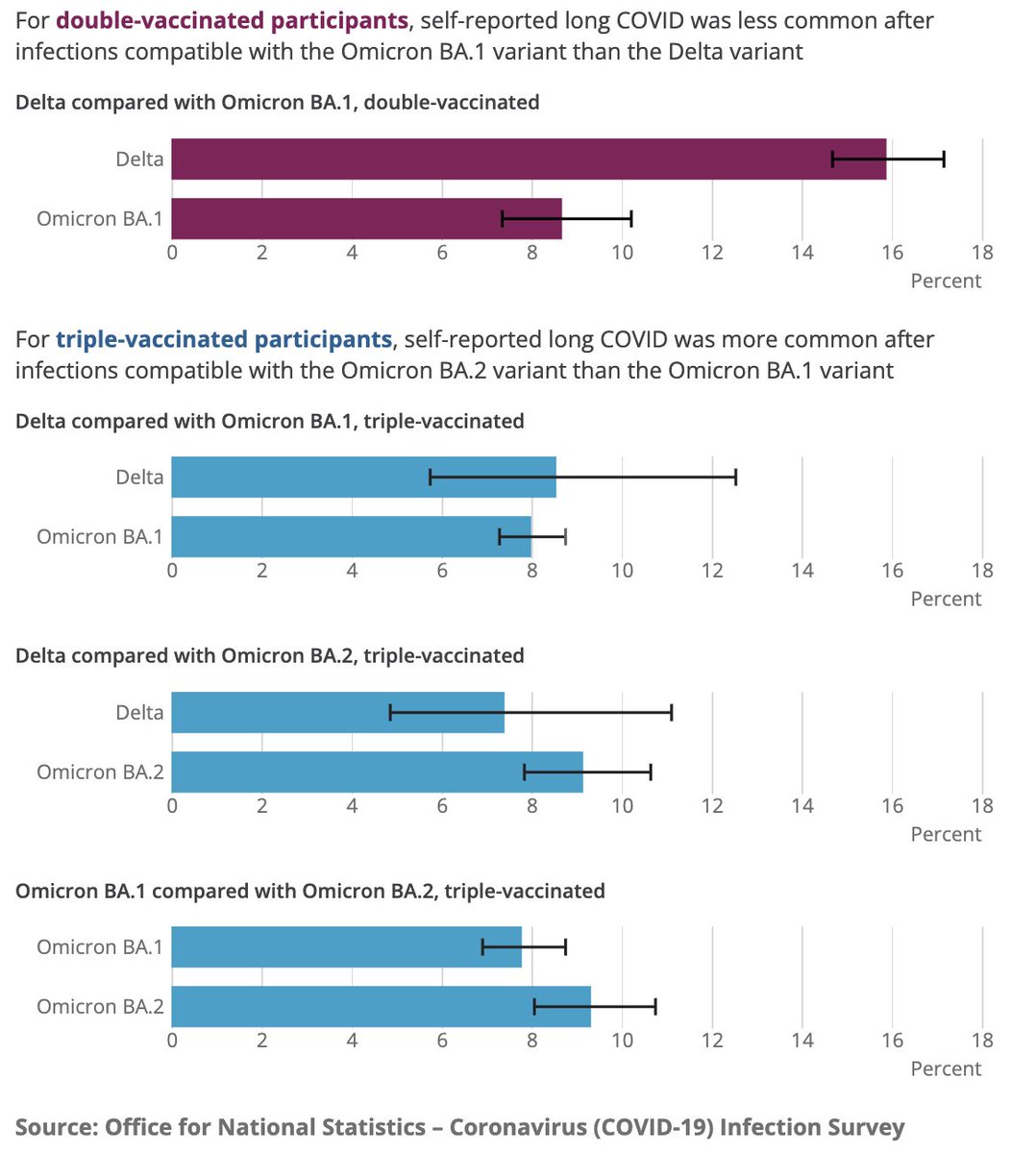

中和抗體濃度下降不代表沒用,疫苗不是追逐抗體高,而是能誘導出守備範圍廣的抗體並希望能刺激其他細胞一起上

不管是你說的還是科技新報說的都不對

那篇文的問題自己翻上面推文看

有什麼就要說出來不能不提,這是基本學術倫理

不管是你說的還是科技新報說的都不對

那篇文的問題自己翻上面推文看

有什麼就要說出來不能不提,這是基本學術倫理

那兩篇我都不能證明先天免疫系統因為疫苗接種有所改變

Trash in trash out, you won’t get gold.

你先把我引用的那60篇看完好嗎?但你可能也看不懂就是了

不論是感染或是接種疫苗中和抗體都不一定會產生,而且中和抗體出現需要時間,講錯就是講錯啦別找藉口

呵

Trash in trash out, you won’t get gold.

你先把我引用的那60篇看完好嗎?但你可能也看不懂就是了

不論是感染或是接種疫苗中和抗體都不一定會產生,而且中和抗體出現需要時間,講錯就是講錯啦別找藉口

呵

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh